Владимир Морозов - Невербальная коммуникация. Экспериментально-психологические исследования

- Название:Невербальная коммуникация. Экспериментально-психологические исследования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Когито-Центр»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9270-0187-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Морозов - Невербальная коммуникация. Экспериментально-психологические исследования краткое содержание

Представлена наиболее полная классификация различных видов НК и даются их психологические характеристики. Описываются особенности НК по сравнению с вербальной речью. Обосновывается предложенная автором теоретическая модель двухканальной (вербально-невербальной) структуры речевого общения. Работа вносит ряд новых понятий в теорию речевого общения и вокального искусства – «эмоциональный слух», «вокальный слух», «психологический портрет человека по невербальным особенностям его речи (голоса)», «психологический детектор лжи» и др.

На основе исследований невербальных особенностей голоса вокалистов разных профессиональных уровней и квалификации, включая выдающихся мастеров вокального искусства, разработаны основы резонансной теории искусства пения, компьютерные методы диагностики и развития вокальной одаренности.

Разработанные новые методы и результаты исследований ориентированы на широкое научно-практическое применение при психологическом тестировании, профессиональном отборе, в педагогике, лингвистике, сценической речи, ораторском, дикторском, вокальном и других видах искусства, в имиджелогии, медицинской психологии, фониатрии, криминалистике и в других дисциплинах.

Невербальная коммуникация. Экспериментально-психологические исследования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Указанное представление, высказанное еще Кимурой (Kimura, 1961а, 1961b), в целом является общепризнанным. Оно, в частности нашло подтверждение в исследованиях пациентов с комиссуротомией, т. е. с разобщенными полушариями мозга («расщепленный мозг»), где был доказан функциональный характер торможения ипсилатерального пути (Sparks, Geschwind, 1968), а также применением пробы Вада, обеспечивающей функциональное выключение одного из полушарий мозга фармакологическим путем (введением в сонную артерию барбитуратов).

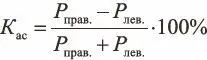

Количественная оценка доминирования того или иного уха в восприятии дихотических сигналов производится по формуле,

где К ас– коэффициент асимметрии восприятия; P прав– число правильно воспроизведенных испытуемых сигналов, поступивших через правое ухо; Р лев– то же через левое ухо.

Картина преимущества правого уха при восприятии речи в условиях дихотического прослушивания существенно варьирует от 2–3 до 20 % и даже более в зависимости от методических условий эксперимента, контингента испытуемых, особенностей речевого материала и т. п. Установлено, что наилучшим образом функциональная асимметрия дихотического восприятия проявляется при информационной нагрузке на оба уха достаточной сложности (например, количество предъявляемых слов должно быть не менее 3–4 на каждое ухо).

Существенно, что далеко не все испытуемые демонстрируют преимущество правого уха при дихотическом восприятии речи, а только лишь около 80 %. Меньша я же часть (около 20 %) оказывается «левоушной», что, по-видимому, может быть связано с правосторонним расположением речевых центров в мозгу. Феномены «правоухости» и «левоухости» в значительной мере коррелируют соответственно с праворукостью и леворукостью испытуемых, но отнюдь не стопроцентно, поскольку леворукость может не сопровождаться правосторонним расположением речевых центров.

Важная особенность дихотического восприятия речи состоит в том, что если при восприятии речевой лингвистической информации (слова, фразы, слоги) преимущество принадлежит правому уху, то при восприятии экстралингвистической информации речи (эмоциональной интонации, определении пола говорящего, узнавании диктора по голосу), а также при восприятии музыкальных мелодий преимущество примерно с таким же перевесом оказывается за левым ухом. Указанное обстоятельство связывается с обработкой данных видов экстралингвистической информации правым полушарием (Балонов, Деглин, 1976).

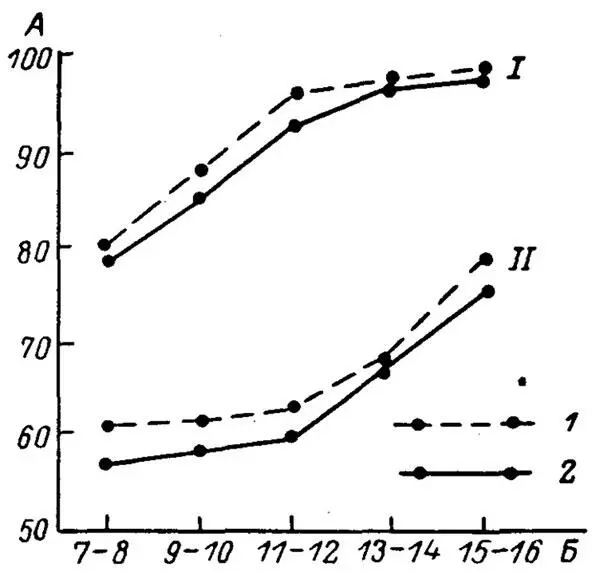

Доминирование левого уха в восприятии эмоциональной интонации речи проявляется не только при дихотическом, но и монауральном прослушивании и характерно не только для взрослых (Морозов и др., 1982), но и детей (см. рисунок 10).

Рис. 10.Вероятности правильного определения эмоциональной интонации фраз актерской (/) и вокальной (//) речи детьми разного возраста при монауральном предъявлении сигналов (Морозов, 1985c).

По оси ординат – процент правильных ответов; по оси абсцисс – возраст испытуемых (лет). 1 – левое ухо, 2 – правое ухо.

Значительное число новых экспериментальных фактов, полученных в последнее время с применением метода дихотического восприятия, выявляют все более и более сложную картину обработки мозгом речевой информации. Так, например, при действии сильного шума правое ухо существенно теряет преимущество в восприятии речи, а нередко происходит даже и инверсия доминирования, т. е. переход преимущества к левому уху при восприятии речи в шуме. На основании этих фактов выдвинута модель параллельного участия обоих полушарий в обработке речевой информации на основе разных принципов (Галунов и др., 1985).

Любопытная картина дихотического восприятия речи обнаружена при логоневрозах (заикании). Она характеризуется двумя особенностями: 1) значительно большей по сравнению с нормой вариабельностью ответов испытуемых, т. е. более широким диапазоном дисперсии коэффициентов асимметрии у каждого отдельного испытуемого и у всей группы больных в целом; 2) более близкими к нулю по сравнению с нормой среднестатистическими значениями коэффициентов асимметрии. Указанные особенности проявляются при тестировании больных логоневрозами разными видами дихотических сигналов (слова, слоги, эмоциональные тесты). Таким образом, при логоневрозах имеет место нарушение латеральной асимметрии восприятия речи. Картина эта сопровождается нарушением синхронизации биопотенциалов в правом и левом полушариях мозга, т. е. явным нарушением временных межполушарных отношений (Данилов, Черепанов, 1970).

Интерес представляет формирование функциональной симметрии к восприятию речи в онтогенезе. Исследования выявили ее не только у взрослых, но и у детей (Kimura, 1963), причем начиная с трехлетнего возраста (Морозов и др., 1983). Относительно онтогенеза функциональной асимметрии у человека имеются разные точки зрения. Согласно одной из них, асимметрия формируется с возрастом из эквипотенциальных в отношении речевой функции полушарий (Lennenberg, 1967; Nagafuchi, 1970; Berlin et al., 1973). Отсутствие сильных речевых расстройств и большие компенсаторные возможности у детей при поражении речевых зон свидетельствуют в пользу данной позиции. Согласно другой точки зрения, функциональная асимметрия мозга человека генетически обусловлена, так как в разных формах она проявляется уже на ранних стадиях онтогенеза (Molfese, 1973; Wada, 1977; Hynd et al., 1979). Последняя точка зрения находит определенное подтверждение в сравнительно-физиологических исследованиях. Вопреки ранее существовавшему мнению о том, что функциональная асимметрия мозга является уникальным свойством человека, она недавно была установлена у животных по отношению к восприятию разного рода биологически значимых сигналов. Так, экстирпация левого полушария у самцов канареек нарушает их способность к пению (Notebohm, 1979), а разрушение височной зоны мозга у обезьян, гомологичной зоне Вернике человека, нарушает их способность правильно воспринимать коммуникационные сигналы своего вида (Petersen et al., 1978). Этого не наблюдалось в обоих случаях при разрушении симметричных контралатеральных зон мозга животных.

Исследования функций мозга многих видов животных, проведенные В. Л. Бианки (1985) и выявившие асимметрию мозга животных, позволили автору сформулировать гипотезу, согласно которой левое полушарие мозга обрабатывает информацию по принципу индукции, а правое – по принципу дедукции. Данная гипотеза согласуется с доминирующим в современной науке представлением о примате абстрактно-символической функции левого полушария мозга человека и об иконической форме обработки информации правым полушарием. Справедливость данного представления в целом доказана по отношению не только к речевой, но и многим другим видам информации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: