Владимир Морозов - Невербальная коммуникация. Экспериментально-психологические исследования

- Название:Невербальная коммуникация. Экспериментально-психологические исследования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Когито-Центр»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9270-0187-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Морозов - Невербальная коммуникация. Экспериментально-психологические исследования краткое содержание

Представлена наиболее полная классификация различных видов НК и даются их психологические характеристики. Описываются особенности НК по сравнению с вербальной речью. Обосновывается предложенная автором теоретическая модель двухканальной (вербально-невербальной) структуры речевого общения. Работа вносит ряд новых понятий в теорию речевого общения и вокального искусства – «эмоциональный слух», «вокальный слух», «психологический портрет человека по невербальным особенностям его речи (голоса)», «психологический детектор лжи» и др.

На основе исследований невербальных особенностей голоса вокалистов разных профессиональных уровней и квалификации, включая выдающихся мастеров вокального искусства, разработаны основы резонансной теории искусства пения, компьютерные методы диагностики и развития вокальной одаренности.

Разработанные новые методы и результаты исследований ориентированы на широкое научно-практическое применение при психологическом тестировании, профессиональном отборе, в педагогике, лингвистике, сценической речи, ораторском, дикторском, вокальном и других видах искусства, в имиджелогии, медицинской психологии, фониатрии, криминалистике и в других дисциплинах.

Невербальная коммуникация. Экспериментально-психологические исследования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В экспериментах в качестве слушателей участвовали 22 сотрудника научного института. Шесть из них были из числа дикторов, голоса которых, в том числе и свои, оценивались ими же. Каждый слушатель в течение опыта прослушивал три цикла, каждый из которых состоял из 24 фраз В каждом цикле голос каждого диктора звучал дважды. Первым предъявлялся цикл с инвертированным звучанием (И1). Затем – цикл с нормально звучащими фразами (Н), далее – вновь цикл с инвертированными фразами (И2). Между циклами были незначительные перерывы. Случайные ряды в инвертированных и нормальном циклах были разными.

У восьми слушателей из общего числа испытуемых во всех циклах регистрировали время опознавания личности дикторов по их голосам.

Вычисляли процент правильных опознаваний голосов дикторов по группе слушателей и отдельно для каждого слушателя и каждого диктора, отдельно для дикторов-мужчин и дикторов-женщин, для слушателей-мужчин и слушателей-женщин. Вычисляли коэффициенты корреляции между степенью априорного знакомства и вероятностью правильного опознавания во всех ситуациях. Достоверность различий рядов данных вычисляли по t-критерию Стьюдента.

Результаты экспериментов представлены в ряде таблиц. Из таблицы 1 видно, что вероятность правильного опознавания личности диктора по его голосу при прослушивании фраз в цикле с естественным звучанием составила по всей группе испытуемых 98,3 %. При первом прослушивании инвертированных фраз эта вероятность составила 71,4 %, а при втором (т. е. после предъявления И1 и Н) – 83,1 %.

Процент правильных идентификаций в ситуациях И1 и И2 достоверно отличается от процента правильных идентификаций при прослушивании нормальной речи (р < 0,001).

Динамика средних коэффициентов уверенности у слушателей в трех циклах (см. таблицу 1) соответствует динамике правильных идентификаций в этих циклах. Обращают на себя внимание весьма высокие коэффициенты уверенности при опознавании дикторов в ситуациях И1 и И2 (4,2 и 4,4 соответственно). Средние по группе коэффициенты уверенности в циклах И1 и И2 достоверно отличаются от значений коэффициента уверенности в цикле Н (р < 0,001).

Таблица 1.Общие результаты экспериментов по опознаванию слушателями личности говорящего (диктора) по голосу (средние данные для всего состава дикторов и слушателей)

В нижней графе таблицы даны значения усредненного по группе слушателей времени опознавания дикторов для трех циклов. При прослушивании голоса в цикле с естественным звучанием фраз средние значения времени узнавания диктора слушателем колебались от 1,6 с (слушатель Ф-ва) до 4,2 с. (слушатель А-ва) при среднем времени по группе 2,6 с. В ситуациях с инверсией фразы время узнавания колебалось от 2,5 с (слушатель Ф-ва) до 7,1 с (слушатель А-ин) при среднем максимуме по группе 6,6 с. В цикле И2 опознавание дикторов требовало меньше времени, чем в цикле И1 (р < 0,001), но больше, чем в цикле Н (р < 0,05). Достоверная разница отмечена и при сравнении среднего по группе времени в циклах И1 и И2 между собой (р < 0,05).

Следует отметить, что реальное время узнавания дикторов значительно меньше, чем дано в таблице 1, поскольку эти значения включают в себя время нажатия слушателем кнопки магнитофона. При этом довольно часто после остановки магнитофона слушатель говорил, что узнал голос раньше, но хотел большей уверенности. Ряд слушателей, несмотря на инструкцию останавливать звучание магнитофона как можно быстрее после принятия решения об узнавании диктора, предпочитали прослушивать большую часть или весь фрагмент инвертированной фразы и ставили при этом заниженный коэффициент уверенности. Процент правильных идентификаций при этом был довольно высоким.

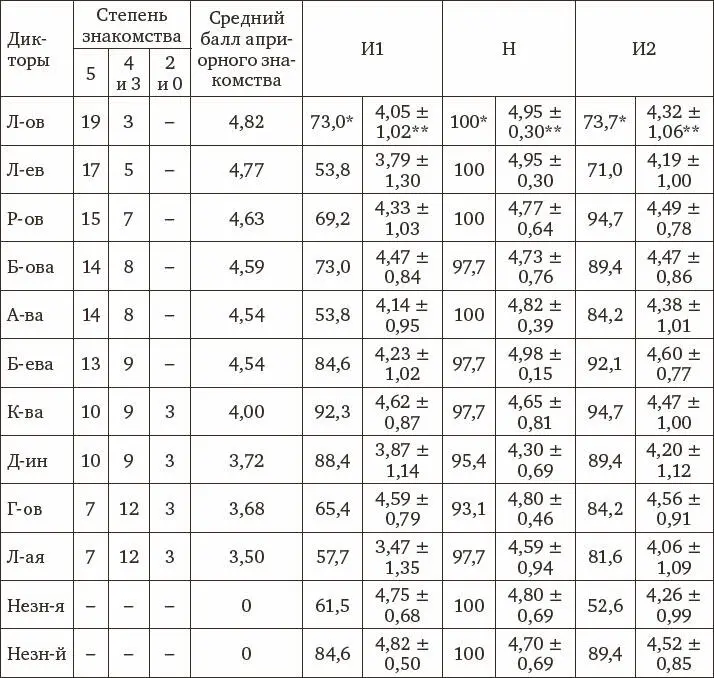

Мы сопоставили степень априорного знакомства каждого слушателя с голосом каждого диктора с объективной оценкой (% правильного опознавания) при прослушивании нормальных и инвертированных фраз. Результаты даны в таблице 2. Все дикторы расположены в порядке убывания степени знакомства слушателей с их голосом. В левой части таблицы против фамилии каждого диктора указаны цифры, соответствующие количеству слушателей, оценивших степень своего знакомства соответствующим баллом. Например, в 5 баллов степень своего знакомства с диктором Л-овым априорно оценили 19 слушателей, в 4 балла – 2 слушателя и в 3 балла – 1. Учитывался средний балл, вычисленный по всей группе слушателей.

Таблица 2.Соотношение степени априорного знакомства слушателей с голосом диктора (в баллах по 5-балльной шкале) с объективной вероятностью узнавания данного диктора при прослушивании его голоса в условиях нормального и инвертированного во времени звучания

Примечание: * – % правильного опознавания данного диктора по группе слушателей, ** – средний коэффициент уверенности по группе слушателей.

В правой части таблицы представлены усредненные по группе слушателей данные по объективному опознаванию каждого из дикторов при первом прослушивании инвертированных фраз, при последующем прослушивании нормально звучащих фраз и далее при втором прослушивании инвертированных фраз. Полученные результаты показали наличие положительной корреляции между степенью априорного знакомства слушателей с голосом диктора и процентом правильного узнавания данного диктора только при прослушивании фраз в естественном звучании. Коэффициент корреляции между этими показателями в ряду дикторов составил 0,75, что свидетельствует о достаточно высокой степени соответствия (р < 0,01 по двустороннему критерию значимости).

При прослушивании инвертированных фраз коэффициент корреляции для цикла И1 был равен 0,16, а для цикла И2–0,20, что говорит об отсутствии значимой корреляции.

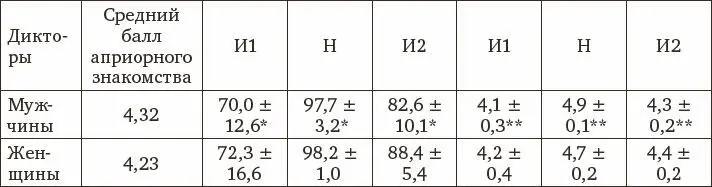

В таблице 3 приведены результаты оценки голосов в соответствии с половой принадлежностью диктора. По оценке среднего балла априорного знакомства по группе дикторов-мужчин и по группе дикторов-женщин можно заключить, что голоса тех и других были знакомы общему контингенту слушателей примерно в равной степени (различия недостоверны). Объективные данные показали, что вероятность правильного опознавания женских голосов во всех циклах оказалась несколько выше, чем по группе мужчин. Однако эти различия недостоверны.

Таблица 3.Сравнительные результаты правильного опознавания слушателями дикторов-мужчин и дикторов-женщин

Примечание: См. таблицу 2.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: