Александр Татарко - Социально-психологический капитал личности в поликультурном обществе

- Название:Социально-психологический капитал личности в поликультурном обществе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Когито-Центр

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9270-0291-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Татарко - Социально-психологический капитал личности в поликультурном обществе краткое содержание

Социально-психологический капитал личности в поликультурном обществе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

1. Психологические явления, относимые к числу показателей социально-психологического капитала личности, должны соотноситься с социальным капиталом на групповом уровне.

2. Отнесенность к категории психологических отношений либо существование на их основе. Например, помощь от своего окружения (которую можно рассматривать в качестве ресурса) личность получает благодаря своим отношениям.

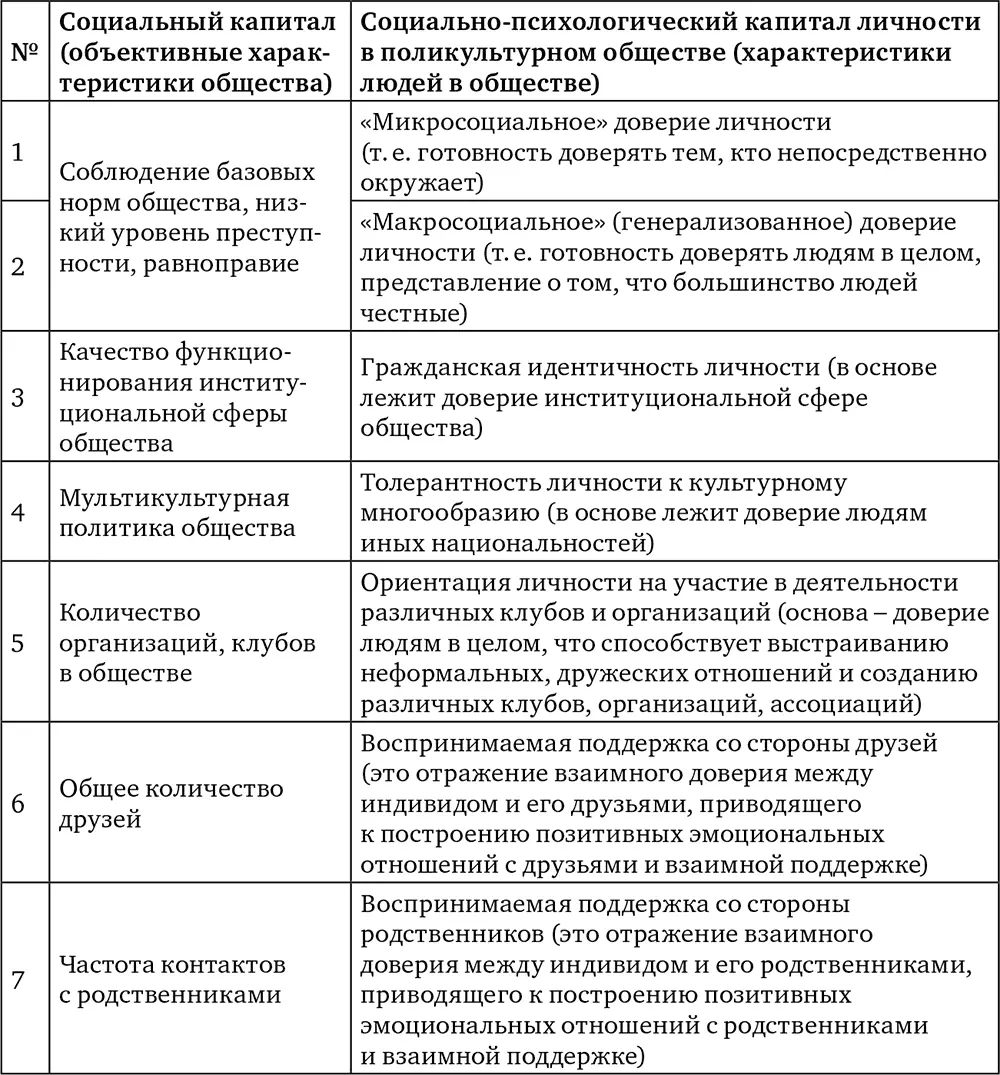

В результате применения этих критериев выделяется ряд первичных показателей социально-психологического капитала личности, которые далее группируются в более крупные блоки. Опираясь на теорию социального капитала, можно сказать, что референтами наличия такого ресурса у индивида будут явления, представленные в правой колонке таблицы 4. В левой колонке приводятся компоненты социального капитала, которые формируются на основе соответствующих компонентов социально-психологического капитала личности, представленных в правой колонке таблицы 4.

Приведенные в таблице 4 показатели социально-психологического капитала личности (СПКЛ) могут быть объединены в 2 измерения.

Первое измерение СПКЛ, по сути, характеризует степень готовности личности к участию в социальном обмене внутри определенной группы, в нашем случае такой группой является поликультурное общество. Второе измерение СПКЛ отражает внутренний ресурс личности, благодаря которому она может выстраивать отношения взаимной помощи и взаимной поддержки со своим окружением.

Есть показатель социально-психологического капитала, характеризующий политическую активность личности, участие в политических акциях, митингах. Однако митинги бывают очень разными, и может возникнуть вопрос: являются ли, например, националистические митинги проявлениями высокого социально-психологического капитала? При рассмотрении данного случая важно не упускать из вида то, что социально-психологический капитал личности – целостный, системный ресурс и его фундаментальной характеристикой является сбалансированность компонентов его структуры. Националистические митинги невозможны при высокой этнической толерантности. Значение данного показателя у респондентов, участвующих в националистических движениях, будет низким. Кроме того, скорее всего, такие люди будут иметь низкое социальное доверие. Соответственно, в данном примере мы наблюдаем дисбаланс между компонентами СПКЛ, следовательно, протестная активность таких респондентов не сможет перевесить низких значений по другим измерениями СПКЛ как интегрального явления. Таким образом, у социально-психологического капитала личности должно быть некое интегрирующее начало, которое способствует его формированию. Таким интегрирующим началом могут быть доверие и так называемое «психологическое чувство общности», которое исследуется с 1980-х годов (Riger, Lavrakas, 1981; Riger, LeBailly, Gordon, 1981; McMillan, Chavis, 1986).

Таблица 4.Соотношение составляющих социального капитала и социально-психологического капитала личности в поликультурном обществе

4.2. Психологическое чувство общности

Психологическое чувство общности характеризует то, насколько личность чувствует принадлежность к своей общности, доверяет ее представителям, принимает их и готова оказывать им помощь. Можно предположить, что психологическое чувство общности лежит в основе формирования групповой идентичности, в том числе и гражданской, если мы рассматриваем поликультурное общество.

4.2.1. Концепция чувства общности как психологического явления

Концепция чувства общности была представлена Дэвидом Макмилланом в 1976 г. С коллегами он разработал шкалу для измерения чувства общности, состоящую из 40 пунктов (sense of community scale) для исследования коммуникативного поведения и отношений в сообществе. Методика позволяет выявить низкое, среднее или высокое психологическое чувство общности на основе анализа данных по 5 шкалам: неформальное общение (с соседями), безопасность, проурбанизм (анонимность, конфиденциальность), предпочтения по частоте взаимодействия с соседями и местные интересы (желание участвовать в делах района) (см.: McMillan, Chavis, 1986). Последнее из 5 перечисленных измерений психологического чувства общности при учете того, что политическая активность является одним из показателей социального капитала, приводит к мысли о необходимости включения в набор показателей социально-психологического капитала личности такого параметра, как «готовность личности к действиям, характеризующим политическую активность».

В начале 1980-х годов Риджер и Лавракас (Riger, Lavrakas, 1981) изучали чувство общности как привязанность к окрестности (neighborhood attachment) и обнаружили два различных, но взаимосвязанных фактора, которые они назвали социальные связи (social bonding) и поведенческие укорененности (behavioral rootedness). Фактор социальной связи включал в себя возможность узнать соседа, чувство принадлежности к местности, количество детей в районе, известных респонденту. Поведенческая укорененность включала количество прожитых в этом районе лет, наличие жилья в собственности и ожидаемое время дальнейшего проживания (Riger, Lavrakas, 1981). Исследуя связь между вовлеченностью в жизнь сообщества и уровнем страха перед преступностью в районе, Риджер, ЛиБэйли и Гордон (Riger, LeBailly, Gordon, 1981) выявили 4 типа вовлеченности в жизнь сообщества (community involvement): чувство связанности (feelings of bondedness), протяженность связей (extent of residential roots), использование удобств местности (use of local facilities) и степень социального взаимодействия с соседями (degree of social interaction with neighbors) (Riger, LeBailly, Gordon, 1981).

Гусфилд (Gusfield, 1975) выделяет два основных определения сообщества: первое – через географический и территориальный аспект (соседство, город), второе – через «отношения» (характер человеческих отношений без отсылки к местности). Еще Дюркгейм (Durkheim, 1964) заметил, что современное общество способствует формированию сообществ вокруг интересов, а не вокруг местности (см.: McMillan, Chavis, 1986). Часто сообщество понимают как группу людей, которые социально взаимозависимы, участвуют в дискуссиях, принимают решения, занимаются определенной деятельностью (Rovai, 2002). Акцент на сообществах как форме эмоциональных связей, пронизывающих социальные отношения, делал С. Сарасон (Sarason, 1974). Он определяет чувство общности как степень, в которой человек чувствует свою принадлежность к всегда доступной, поддерживающей его и надежной социальной структуре. Это отражено в определении психологического чувства общности, предложенном Макмиланом: «Психологическое чувство общности возникает из ощущения того, что члены группы важны друг для друга и для группы в целом; это общеразделяемое чувство, заключающееся в том, что потребности участников будут удовлетворяться за счет их стремления быть вместе» (McMillan, Chavis 1986, р. 4).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: