Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-005-9 (т. 7, ч. 1) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Все вышедшие тома «Энциклопедии для детей» рекомендованы Управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации как дополнительное пособие для учащихся.

В 1997 году редакция издательского предприятия «Аванта+» награждена дипломом Всероссийского выставочного центра за составление, художественное оформление, издание «Энциклопедии для детей».

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

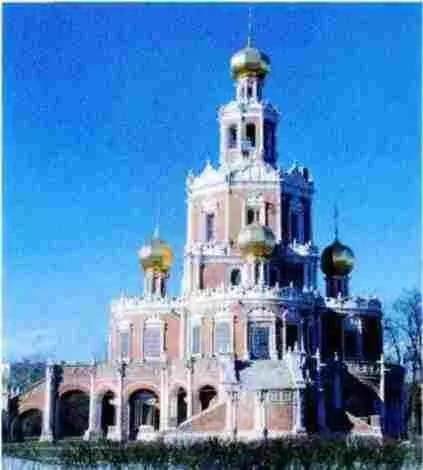

Жилая архитектура провинции в большей мере отражала местные традиции. Нередко над жилыми каменными палатами возвышались деревянные покои, жить в которых считалось более полезным для здоровья. Но из-за частых пожаров богатые горожане всё чаше отказывались от деревянных надстроек. Живописность жилой архитектуры подчёркивалась нарядной асимметрией крылец и подкраской декоративных деталей, как, например, в доме купца Коробова в Калуге (вторая половина XVII в.). Но постепенно начинает преобладать принцип регулярности, чему ярким примером могут служить Митрополичьи палаты в Ярославле (1680 г.).

Отсутствием декоративных элементов и внешней суровостью отличалась жилая архитектура Пскова, представленная, в частности, домами богатых купцов. На белёной шероховатой поверхности стен, сделанных из местного плитняка, выделялись лишь глубокие проёмы окон, порой обрамлённые наличниками простой формы. Но суровые и неприветливые извне фасады выглядели гораздо уютнее со стороны двора.

Быстро развивающаяся торговля нуждалась в современных торговых дворах для русских и иностранных купцов. Гостиный двор в Архангельске (1668–1684 гг.) строили по специальному плану в границах замкнутого двора. Его территория включала в себя стены с башнями, различные помещения (складские, жилые и торговые) и церковь.

Разнообразные типы гражданских зданий включали в себя также кельи и трапезные монастырей, складские палаты, башни и торжественные ворота, различные административные здания — от небольших сводчатых палат до величественной Сухаревой башни (конец XVII в.). Не только в крупных городах, но и на окраинах государства русские зодчие создавали подлинные шедевры гражданской архитектуры, подобные каменной мельнице Соловецкого монастыря.

Монументальная живопись (мозаика и фреска)

Живопись русского Средневековья — фреска, мозаика, икона — неизменно вызывала и продолжает вызывать огромный интерес у любителей искусства и учёных всего мира. Ежегодно миллионы людей приезжают в Новгород Великий или Киев, чтобы насладиться в древних соборах фресками средневековых живописцев. Среди образованных людей России почти не найти таких, у кого нет в доме хотя бы одного художественного альбома с фотографиями икон или фресок…

Древнерусская монументальная живопись появилась во времена расцвета Киевской Руси — при князьях Владимире Святом (980-1015 гг.) и Ярославе Мудром (1019–1054 гг.). До княжения Владимира Русь была языческой и поклонялась многим божествам. Этот князь крестил Киев и большую часть Руси, приняв христианство от Византии — сильнейшего и наиболее просвещённого в ту эпоху государства во всём христианском мире. Новая религия утвердила единого Бога на огромном пространстве от Ладоги до Чёрного моря, на многие века определив облик русской истории и культуры.

Византийские правители — василевсы — считали себя прямыми наследниками римских императоров, которые распоряжались когда-то судьбами десятков и сотен народов. Отсюда притязания василевсов на вселенское господство, отсюда блеск царских церемоний и роскошь константинопольского двора. Византийская знать, обладавшая утончённым вкусом, была богословски образованна, прекрасно знала античную литературу и искусство.

В отличие от языческого Древнего Рима духовную и художественную жизнь Византии определяла Церковь — главный заказчик строительства и украшения храмов. К X–XI вв. в византийском искусстве сложилась такая система росписи храма, которая наиболее точно и полно воспроизводила сущность христианского учения в зрительных образах.

Киев

Древнерусская монументальная живопись складывалась на основе византийских традиций. Киев стал учеником Константинополя — столицы Византийской империи. Оттуда приезжали на Русь митрополиты, епископы, священники, а также архитекторы и живописцы, которые привозили иконы и украшенные миниатюрами церковные книги. На протяжении нескольких столетий русские мастера перенимали тонкое искусство «греков» — так называли на Руси всех подданных василевса вне зависимости от их национальности.

Мастера, оформляя древнерусские соборы, использовали два вида техники монументальной живописи: мозаику и фреску. Мозаика отличается наибольшей роскошью и нарядностью. Сложенная из смальты — небольших кусочков окрашенного стекла, она менее подвержена воздействию времени, чем фреска, и не теряет первоначальной свежести красок. Смальта хорошо отражает солнечный свет, который наполняет храм цветовыми переливами, подобными мерцанию драгоценных камней. Для украшения киевских церквей мозаикой была построена мастерская, где изготовляли смальту. Кубики смальты окрашивались в разные цвета: учёные насчитали в мозаичной палитре собора Святой Софии сто семьдесят семь оттенков.

В технике мозаики, как наиболее дорогой и сложной, выполнялись композиции в куполе и апсиде. Остальные части храма расписывались водяными красками по сырой штукатурке — фресками. Благодаря замечательным свойствам этой техники, а также мастерству живописцев, знавших все её тонкости, некоторые фресковые ансамбли, созданные много столетий назад, сохранились до наших дней. Конечно, произведения, исполненные в технике фрески, менее долговечны, чем мозаики, однако они также весьма устойчивы к разрушительному воздействию уходящих веков. На протяжении столетий фресковые росписи древнерусских церквей не выцветали, не темнели и не портились от сырости. Рецепты составления красок хранились в секрете и передавались только от мастера к ученику — из поколения в поколение. Масляной живописи русское Средневековье не знало.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: