Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-005-9 (т. 7, ч. 1) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Все вышедшие тома «Энциклопедии для детей» рекомендованы Управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации как дополнительное пособие для учащихся.

В 1997 году редакция издательского предприятия «Аванта+» награждена дипломом Всероссийского выставочного центра за составление, художественное оформление, издание «Энциклопедии для детей».

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Архитектурные вкусы времён патриарха Никона

Не только ярославцы «оглядывались назад» в своих художественных вкусах. Патриарх Никон, занявший патриарший престол в середине столетия, счёл необходимым обратиться к архитектуре Древней Руси и православного Востока. Очевидно, он усмотрел в узорочности неуместное отступление от изначальных образцов, которое так сурово преследовал в богослужебных книгах, проводя церковную реформу. Никон запретил строить шатровые храмы и попробовал возвести на русской земле копию храма Воскресения и Гроба Господня в Иерусалиме в подмосковном Новоиерусалимском монастыре. Почти все постройки патриарха отличаются суровостью и строгостью, доходящей до аскетизма. Отчасти это объясняется биографией Никона. Происходивший из небогатой крестьянской семьи, он, став священником, был приглашён в Москву и стал известен царю Алексею Михайловичу. Перед Никоном открывалась прекрасная карьера, но после того, как умерли трое его детей, он уговорил жену уйти в московский монастырь, а сам отправился в монастырь на Соловки. Через некоторое время царь, не забывший Никона, способствовал назначению его митрополитом Новгородским. Древнее зодчество Новгорода и Соловецкого монастыря поразило Никона и стало его идеалом. Однако самому Никону властвовать пришлось недолго. Царь был недоволен претензиями патриарха на высшую власть в государстве. Разрыв между Никоном и Алексеем Михайловичем повлёк за собой ссылку и низложение патриарха. А узорочная архитектура продолжила своё победное шествие по стране.

Московское барокко

После смерти царя Алексея Михайловича на престол взошёл его сын Фёдор, которому было всего лишь четырнадцать лет. Юный царь получил хорошее образование: его учителем был известный славянский просветитель и поэт Симеон Полоцкий. Фёдор Алексеевич говорил по-польски и по-латыни, писал стихи на трёх языках, сочинял музыку и сам писал иконы. Он покровительствовал организации в России училищ. Однако царь страдал тяжёлой наследственной болезнью, от которой умер на седьмом году своего правления.

Отзвуки никоновских идей можно усмотреть в строительной деятельности митрополита Ростовского Ионы Сысоевича. Биографии митрополита и патриарха Никона имели немало общих черт: если Никон был сыном крестьянина, то Иона — сыном сельского священника из-под Ростова. Оба они быстро продвинулись благодаря личным способностям. Иона стал митрополитом в том же году, когда Никон стал патриархом, причём обряд поставления Ионы в митрополиты совершил Никон. А когда патриарх, рассердившись на царя, оставил Москву, Иону Сысоевича назначили местоблюстителем патриаршего престола, т. е. заместителем Никона на патриаршестве. Увидев, что царь не торопится с покаянием, Никон внезапно вернулся в столицу и вошёл в Успенский собор именно тогда, когда в нём служил Иона Сысоевич. Патриарх потребовал уступить ему место, и Иона покорно подошёл под патриаршее благословение. Это вызвало сильный гнев царя. Никона отправили в ссылку, а Иону — в его родные места. Ростовская митрополия в середине XVII в. была едва ли не богаче московской. Она простиралась до Белого моря и имела огромные доходы от солеварения: производство и продажа соли в то время были монополией государства, но митрополиту Ростовскому милостью царской дозволялось варить соль на продажу. Иона Сысоевич благодаря этому скопил немалые средства, которые позволили ему полностью обновить свою резиденцию — ростовский архиерейский дом, получивший впоследствии название Ростовского кремля. Один взгляд на строения митрополита убеждает, что название было дано не случайно: высокая зубчатая стена с круглыми башнями действительно напоминает кремль. Не забыли даже башенку-колоколенку, надстроенную над стеной вблизи ворот, — точно такая же несколько ранее появилась на стене Московского Кремля недалеко от Спасской башни. Легенда гласит, что царская семья наблюдала с неё за казнями, происходившими на Красной плошали; на самом же деле она предназначалась для пожарного колокола — набата.

Зачем митрополиту понадобилась такая ограда? От какого врага он думал защищаться? Вероятно, ни от какого: во второй половине XVII в. такие укрепления устарели, они не устояли бы против мощных орудий. К тому же несколько десятилетий назад Ростов уже защитили более современной по тем временам земляной крепостью в форме девятиконечной звезды: её высокие валы до сих пор окружают центр города. Очевидно, Иона Сысоевич пожелал иметь в Ростове подобие Московского Кремля, в котором вместо царя собирался распоряжаться сам.

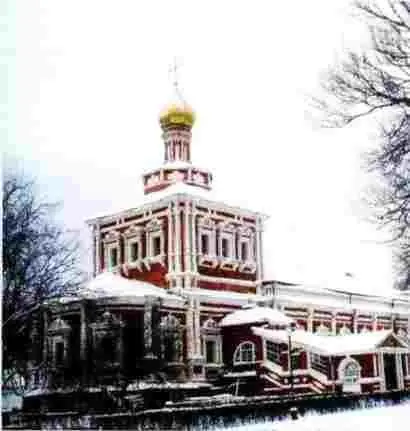

Над воротами и внутри Ростовского кремля стоят храмы. Они выглядят строже, чем московское узорочье, но наряднее, чем ярославские соборы. По стенам кружевной строчкой проходят колончатые пояски, а вместо полукруглых кокошников стены церкви Иоанна Богослова завершаются треугольными фронтончиками. Может быть, эту черту Иона Сысоевич, подобно патриарху Никону, усмотрел в зодчестве северных русских земель. Оттуда же он заимствовал и форму звонницы: большая, тяжёлая, с массивными опорами для колоколов, по типу она гораздо ближе к звоннице новгородского Софийского собора, чем к колокольне Ивана Великого в Московском Кремле.

К тому времени оставались в живых два сына Алексея Михайловича. Старший, Иван, от первого брака царя с Марией Ильиничной Милославской, был слабоумен, но имел энергичную сестру — царевну Софью. Младший, Пётр, был сыном Натальи Кирилловны Нарышкиной, второй жены царя Алексея. Между Милославскими и Нарышкиными начались раздоры. Хитрая Софья пустила слух, будто Нарышкины хотят «извести» царевичей. Стрельцы ворвались в царские покои в Кремле и убили двух братьев Нарышкиных, дядей Петра I. Третий уцелел чудом, спрятавшись в чулане. По преданию, над дверью этого чулана висела икона Спаса Нерукотворного, и Лев Кириллович Нарышкин взмолился Христу о своём спасении, дав обет построить церковь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: