Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-005-9 (т. 7, ч. 1) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Все вышедшие тома «Энциклопедии для детей» рекомендованы Управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации как дополнительное пособие для учащихся.

В 1997 году редакция издательского предприятия «Аванта+» награждена дипломом Всероссийского выставочного центра за составление, художественное оформление, издание «Энциклопедии для детей».

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

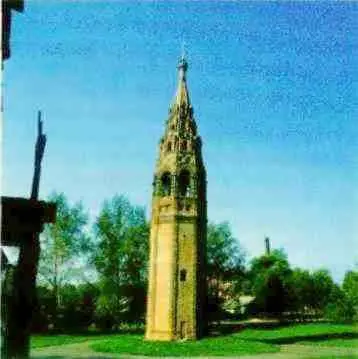

Так, мастер, строивший во второй половине XVI в. Преображенскую церковь в подмосковном селе Остров, украсил её шатёр несколькими рядами «вспенивающихся» кокошников, количество которых равно ста сорока четырём. К башнеобразному высокому основанию церкви приставлены по бокам два маленьких придела, завершённые сводами и барабанами с луковичными главками. В церкви Петра-митрополита в Переславле-Залесском (1585 г.) шатёр ясно отделён от мощного широкого основания здания. В 1603 г. по распоряжению царя Бориса Годунова в Борисовом городке под Можайском был выстроен самый большой шатровый храм в честь святых Бориса и Глеба. Он был на девять метров выше храма в Коломенском и достигал семидесяти четырёх метров.

XVII век принёс с собой новые художественные веяния. Архитектура становилась всё более нарядной, церкви напоминали порой сказочные терема, стены зданий украшали изразцами и расписывали яркими красками. Не осталось без изменений и шатровое зодчество. Часто из основного перекрытия шатёр превращался в декоративную деталь завершения и потому терял связь с внутренним пространством сооружений. Иногда он венчал уже не весь объём, а только его часть или даже заменял собой церковные главки.

В 1649–1652 гг. в Москве была построена церковь Рождества Богородицы в Путинках. В её богатом убранстве были использованы сразу четыре декоративных шатра, поставленные на узкие изящные барабаны, которые в свою очередь покоились на сводах. Эта церковь уже не являлась в буквальном смысле шатровой, поскольку шатры были использованы архитекторами лишь для украшения постройки. Однако она знаменита тем, что стала последним памятником шатрового зодчества в Москве. В 1652 г. патриарх Никон предписал впредь церкви «строить о единой, о трёх, о пяти главах, а шатровые церкви отнюдь не строить». Впоследствии запрет был подтверждён, а в качестве образца зодчим указали пятиглавый Успенский собор Московского Кремля.

В эпоху Смутного времени, т. е. в годы бунтов и польско-шведской интервенции, каменное строительство в России почти совсем прекратилось. Урон, нанесённый русским землям внутренними «нестроениями» и иностранными ратями, сопоставим только с потерями от нашествия орд Батыя. В память об избавлении страны от страшных бед начала XVII столетия были воздвигнуты многие церкви, в том числе и шатровые. В Нижнем Новгороде, в котором собиралось народное ополчение, был построен Архангельский собор (1631 г.). В Троице-Сергиевом монастыре, выдержавшем долгую и жестокую осаду, — церковь преподобных Зосимы и Савватия (1635–1637 гг.). В Угличе, особенно сильно пострадавшем от интервентов, — трёхшатровая церковь Успения (1628 г.), прозванная за красоту Дивной.

Едва ли не первым нарушил свой запрет сам Никон, задумавший построить храм, который повторял бы формы христианской святыни — храма Воскресения в Иерусалиме. Патриарх приказал соорудить невиданной величины каменный шатёр над ротондой, примыкавшей к храму Воскресения в основанном им Воскресенском Новоиерусалимском монастыре под Москвой. Шатёр был настолько велик, что без видимой причины рухнул в 1723 г. В 1748 г. по проекту Растрелли его начали восстанавливать, но уже из дерева. Появлялись шатровые храмы и в провинции.

Однако московские зодчие такой вольности позволить себе уже не могли и в дальнейшем использовали полюбившийся шатёр только для завершения колоколен.

Шатровое зодчество XVI–XVII вв. — уникальное направление русской архитектуры, которому нет аналогов в искусстве других стран и народов. Шатровые храмы Московского государства — неповторимый вклад России в мировую культуру.

Собор Василия Блаженного

Покровский собор на Красной площади (1555–1561 гг.) — знаменитый памятник средневекового русского зодчества. В народе его называют храмом Василия Блаженного — по имени известного московского юродивого, погребённого в 1552 г. у стен Троицкой церкви, которая первоначально стояла на месте собора. В 80-х гг. была сооружена пристройка, которую посвятили Василию Блаженному. В сознании миллионов людей этот храм не просто архитектурный памятник, а символ целого периода русской истории. Его построили по указу Ивана Грозного, в нём служили патриархи московские, ему дивились приезжавшие в далёкую Московию европейские купцы и дипломаты. Московское государство XVI–XVII вв. — вот эпоха, с которой неразрывно связан храм Василия Блаженного. Но помимо этого Покровский собор воспринимается и как величайшее достижение русской архитектуры, отражение самых ярких и самобытных черт национального гения.

Идея постройки каменного многопридельного храма (придел — пристройка к церкви, в которой может происходить богослужение) в память взятия Казани в 1552 г. родилась не сразу. Сначала только одна каменная церковь была окружена семью деревянными придельными церквами. Названия некоторых приделов по традиции были связаны с обстоятельствами жизни самого царя, а другие — посвящены церковным праздникам в честь святых, совпавшим с днями важнейших побед над татарским войском во время похода на Казань. Однако быстро возведённые деревянные приделы не удовлетворили царя Ивана IV, и он спустя два года пригласил талантливых русских мастеров Барму и Постника Яковлева (по одной из гипотез, это одно и то же лицо — Иван Яковлевич Барма) и «повеле им здати церкви каменны заветныя восемь престолов, мастеры Божьим промыслом основаша девять приделов, не яко же повелено им, но яко по Бозе разум давася им в разумении основания». Установленное зодчими число церквей-приделов позволило создать симметричную, упорядоченную композицию, которая гармонично вписалась в свободное пространство Красной площади.

Многопридельность в русских храмах была известна и ранее, однако лишь в Покровском соборе впервые произошло сознательное соединение группы отдельных храмов в одном сооружении. Многопридельность становится здесь основой композиционного замысла. Вокруг центрального, самого высокого столпа, увенчанного шатром, по сторонам света расположены четыре больших храма, а по диагоналям — четыре малых. Башнеобразные объёмы начинаются от самой земли и воспринимаются как отдельные церкви. Вместе с тем они образуют сложную пирамидальную композицию, которая отличается художественным единством и высокой динамичностью.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: