Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-005-9 (т. 7, ч. 1) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Все вышедшие тома «Энциклопедии для детей» рекомендованы Управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации как дополнительное пособие для учащихся.

В 1997 году редакция издательского предприятия «Аванта+» награждена дипломом Всероссийского выставочного центра за составление, художественное оформление, издание «Энциклопедии для детей».

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

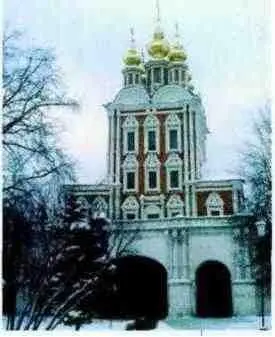

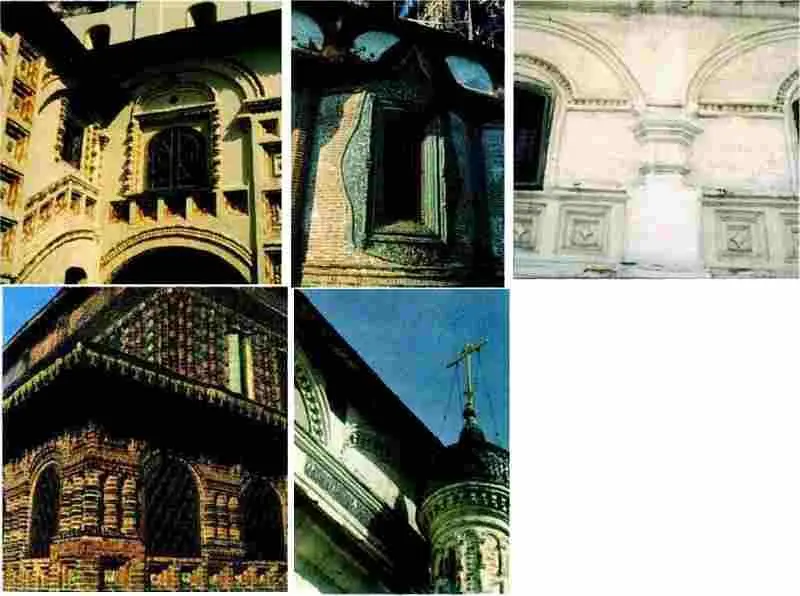

Все предшествующие русские храмы, начиная с собора Святой Софии в Киеве и кончая годуновскими церквами, выглядят возвышенно-строгими: они связаны с небесным миром и поэтому противостоят миру земному. Церковь Троицы в Никитниках, наоборот, поражает необыкновенной живостью, пестротой и кажется порождением шумной жизни торгового Китай-города Москвы. Все её части поставлены несимметрично, хотя и уравновешенно; всё, кажется, растёт, шевелится, развивается на глазах. Вот начинает расти на стене белокаменная лопатка; доросла до карниза — раздвоилась, будто дерево, на два ствола-полуколонки, те потянулись выше, пронзили ещё один карниз и вытолкнули наверх заострённый бутон — раму для иконы. Кокошники храма похожи на луковицы дорогих заморских тюльпанов, тонкие шейки глав — на стебли, а сами главы — на диковинные плоды.

Внутри церковь уютна. В ней нет столбов, много света льётся из больших окон, и пространство лежит легко и спокойно. Пёстрые росписи покрывают стены сплошным ковром. Сюда ходили молиться не тому Богу, которого боялись, а тому, который помогал человеку в его земных каждодневных делах. Эта радостная архитектура не возвышает, но зато и не устрашает сердце человека.

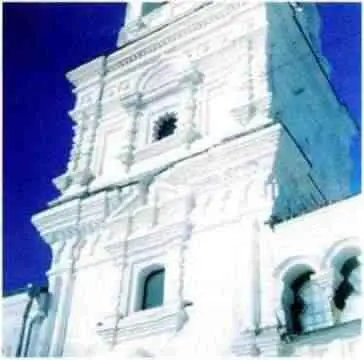

Церковь Троицы в Никитниках понравилась и москвичам, и гостям из других городов. Приехавший из Мурома богатый купец Тарасий Борисов решил украсить родной город похожей церковью, и не просто похожей, а ещё лучше Повторив в основном московскую постройку, приглашённые купцом мастера украсили её цветными изразцами. Драконы, всадники, птицы-сирины с девичьими головами смотрят на муромцев со стен монастырского Троицкого собора (1642–1643 гг.).

А в кокошники вставлены разноцветные керамические шишки. Местные краеведы предполагают, что Тарасий пожелал таким способом увековечить своё прозвище — Цветной. Большую власть имел торговый человек в городе: захотел — и переселил бобылей-горожан на посад, а на месте их дворов поставил монастырские Святые ворота с увенчанной шатром церковью Казанской Богоматери (1648 г.). В киотах (нишах) над окнами вырезаны дата строительства и имя заказчика, чего не позволяли себе даже цари! От обилия форм, от яркости цвета буквально рябит в глазах: словно нескончаемый праздник выплеснулся на улицу древнего Мурома. Дивным узорочьем назвали впоследствии такую архитектуру. И действительно, украшения её напоминают удивительные узоры русских вышивок или кружев.

К середине XVII в. Россия полностью оправилась от последствий Смутного времени. Стали активно развиваться промышленность и торговля; быстро росли старинные русские города, оказавшиеся на перекрёстке торговых путей: Ярославль, Великий Устюг, Каргополь. Как только появились деньги, возникла возможность строить храмы, заказывать иконы, приобретать дорогие изделия ювелиров. Ярославль в то время по количеству жителей и производимым товарам находился на втором месте после Москвы. По Волге шёл путь из восточных стран на север. Персидские купцы везли роскошные ткани, драгоценные камни, жемчуг; с ними соперничали индийцы, основавшие своё поселение в Астрахани. С восточными купцами торговали пушниной ярославцы братья Скрипины. Нажив на этой торговле огромный капитал, они стали едва ли не богаче царя. Когда у Михаила Фёдоровича возникала нужда в деньгах, он обращался к Скрипиным, которые стали как бы царскими банкирами. А в благодарность за предоставленные ссуды царь подарил братьям чудотворную реликвию — часть ризы (одежды) Христовой.

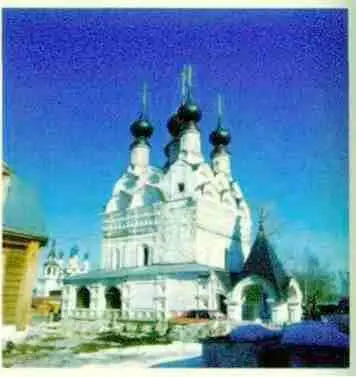

По преданию, риза Христа досталась воинам, распявшим Иисуса. Один воин был родом из Грузии; туда и попала драгоценная святыня. В 1625 г. Грузию захватил иранский шах, который отослал ризу царю Михаилу Романову. Её торжественно положили в Успенском соборе Московского Кремля и установили по этому поводу новый церковный праздник. Можно себе представить гордость Скрипиных, получивших часть одной из самых главных святынь христианства! Братья решили выразить свою благодарность Богу, построив большой храм. Ярославцам не нравились маленькие изукрашенные церкви московского узорочья: они ценили величественность, крупный масштаб и строили свои храмы по образцу городских соборов. Шестистолпные, пятиглавые ярославские церкви принадлежат к так называемому соборному типу. Церковь Ильи Пророка в Ярославле (1647–1650 гг.) мало уступает по размерам соборам Московского Кремля. А возвели её не на площади и даже не на улице, а всего-навсего на скрипинском дворе среди жилья и кладовых, так же как московскую церковь Троицы — на дворе Никитниковых.

К основному зданию часто примыкали приделы. В Ильинской церкви их три, не считая внутреннего: два примыкают к северной и южной стенам церкви, третий же вынесен далеко вперёд от основного храма и связан с ним длинной галереей. Два первых придела представляют собой одноглавые маленькие храмы, увенчанные высокими горками кокошников. Они в уменьшенном варианте повторяют главное здание, подчёркивая его величину. Третий придел совсем не похож на них, поскольку завершён высоким и стройным шатром, вторящим шатру колокольни. В отличие от колокольни в шатре придела нет окон: он глухой, т. е. чисто декоративный. Его поставили над приделом для того, чтобы выделить этот маленький храм из остальных частей постройки — ведь именно в нём хранился кусочек ризы, присланный из Москвы. Придел посвящался празднику Положения Ризы Христовой в Успенском соборе, а служили в нём только раз в год — в день этого праздника. Таким образом, придел был не столько храмом, сколько памятником — подобно тому как церковь Вознесения в Коломенском была памятником, посвященным рождению Ивана Грозного, а собор Покрова на Красной площади — памятником в честь взятия Казани в 1552 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: