БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (АЭ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (АЭ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (АЭ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (АЭ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

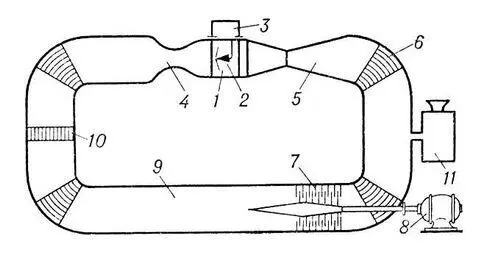

Рис. 3. Сверхзвуковая аэродинамическая труба: 1 — рабочая часть; 2 — модель; 3 — аэродинамические весы; 4 — сопло; 5 — диффузор; 6 — спрямляющие решётки; 7 — компрессор с двигателем ; 9 — обратный канал; 10 — теплообменник; 11 — осушитель воздуха.

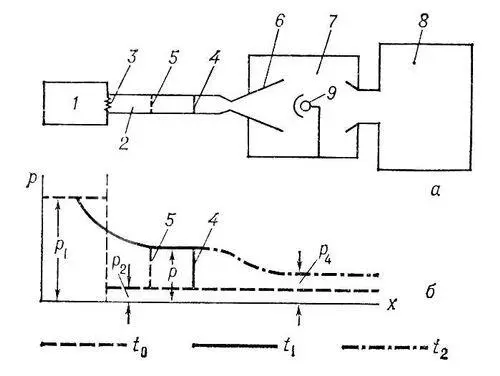

Рис. 5. а — ударная аэродинамическая труба; б — график изменения давления в ударной трубе.

Аэродинамические измерения

Аэродинами'ческие измере'ния,измерения скорости, давления, плотности и температуры движущегося воздуха, а также сил, возникающих на поверхности твёрдого тела, относительно которого происходит движение, и потоков тепла, поступающих к этой поверхности. Большинство практических задач, которые ставят перед аэрогазодинамикой авиация, ракетная техника, турбостроение, промышленное производство и т. д., требует для своего решения проведения экспериментальных исследований. В этих исследованиях на экспериментальных установках — аэродинамических трубах и стендах — моделируется рассматриваемое течение (например, движение самолёта с заданными величинами высоты и скорости) и определяются силовые и тепловые нагрузки на исследуемую модель. Соблюдение условий, диктуемых теорией моделирования, позволяет перейти от результатов эксперимента на модели к натуре. Результаты измерений обычно получают в форме зависимостей безразмерных аэродинамических коэффициентов от основных критериев подобия — М-числа, Рейнольдса числа, Прандтля числа и т. д. и в таком виде ими пользуются для определения подъёмной силы и сопротивления самолёта, нагревания поверхности ракеты и космического корабля и т. п.

Измерение сил и моментов, действующих на обтекаемое тело. При решении многих задач возникает необходимость измерений суммарных сил, действующих на модель. В аеродинамических трубах для определения величины, направления и точки приложения аэродинамических силы и момента обычно применяют аэродинамические весы. Аэродинамическую силу, действующую на свободно летящую модель, можно определить, измеряя ускорение модели. Ускорения летящих моделей или натурных объектов в лётных испытаниях измеряют акселерометрами. Если размер модели не позволяет установить на ней необходимые приборы, то ускорение находят по изменению скорости v модели вдоль траектории.

Полную аэродинамическую силу (момент), действующую на тело, можно представить как сумму равнодействующих нормальных и касательных сил на его поверхности. Чтобы получить значение нормальных сил, измеряют давления на поверхности модели при помощи специальных, т. н. дренажных, отверстий, соединённых с манометрами резиновыми или металлическими трубками ( рис. 1 ). Тип манометра выбирается в соответствии с величиной измеряемого давления и заданной точностью измерений.

Если скорость потока, обтекающего модель, так велика, что сказывается сжимаемость газа, то можно оптическими методами найти распределение плотности газа вблизи поверхности модели (см. ниже), а затем рассчитать поле давлений и получить распределение давлений по поверхности модели. Силы, касательные к поверхности модели, обычно определяют расчётом; в некоторых случаях для их измерения применяют специальные весы.

Измерение скорости газа, обтекающего модель. Скорость газа в аэродинамических трубах и при обтекании самолётов, ракет и летающих моделей в большинстве случаев измеряется трубками (насадками) Прандтля (см. Трубки гидрометрические ) . Манометры, подключенные к насадку Прандтля, измеряют полное p 0и статическое р давления текущего газа. Скорость несжимаемого газа определяют из уравнения Бернулли:

(где r — плотность жидкости).

Если измеряемая скорость больше скорости звука, перед насадком возникает ударная волна и показание манометра, соединённого с трубкой полного давления, будет соответствовать величине полного давления за ударной волной p 0’ < p 0 . В этом случае определяют уже не v, а число М по специальной формуле. При измерении сверхзвуковых скоростей обычно пользуются раздельными насадками для измерения статического давления р и полного давления p 0’ за прямым скачоком уплотнения.

Существуют также методы, позволяющие измерять скорость газа по изменению количества тепла, отводимого от нагретой проволочки термоанемометра, по соотношению плотностей или температур в заторможенном и текущем газе; по скорости перемещения отмеченных частиц.

Для измерения относительно малых скоростей в промышленной аэродинамике и метеорологии применяют анемометры, среднюю величину скорости газа, текущего в трубе, можно получить, измеряя его расход специальными расходомерами. Скорость летящего тела можно также вычислить, измеряя время прохождения телом заданного участка траектории, по Доплера эффекту и другими способами.

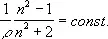

Измерение плотности газа. Основные методы исследования поля плотностей газа можно разделить на 3 группы: основанные на зависимости коэффициента преломления света от плотности газа; на поглощении лучистой энергии газом и основанные на послесвечении молекул газа при электрическом разряде. Последние 2 группы методов применимы для исследования плотности газа при низких давлениях. Из методов 1-й группы применяются метод Тёплера («шлирен»-метод) и интерферометрический. В них для измерения плотности пользуются зависимостью между плотностью r газа и коэффициент преломления n света:

При обтекании тела сжимаемой средой в областях, где имеются возмущения газа, вызванные обтекаемым телом, возникают поля с неоднородным распределением плотности (поля градиентов плотности). Отдельные участки поля с разной плотностью по-разному отклоняют проходящий через них луч света. Часть отклоненных лучей не пройдёт через фокус приёмника прибора Тёплера, т. к. его срезает непрозрачная пластина, т. н. нож Фуко 7 ( рис. 2 ); в результате получается местное изменение освещённости экрана (фотопластинки). Полученные фотографии ( рис. 3 , а) позволяют качественно анализировать характер обтекания модели; на них хорошо видны области значительных изменений плотности: ударных волн, зон разрежения и т. п. Ударные волны, которые видны на фотографии в виде тонких линий 2, в действительности представляют собой конические поверхности, на которых происходит скачкообразное изменение давления, плотности и температуры воздуха. При обтекании кольцевой поверхности торца цилиндра происходит отрыв пограничного слоя 3 от поверхности конуса.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: