БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МА)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (МА)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МА) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (МА) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При создании в обмотке М. с. электрического тока требуемой величины сначала включают нагреватель, расположенный на замыкающем обмотку сверхпроводящем проводе. Нагреватель повышает температуру замыкающего провода выше его Т к , и цепь шунта перестаёт быть сверхпроводящей. Когда ток в соленоиде достигнет требуемой величины, нагреватель выключают. Цепь шунта, охлаждаясь, становится сверхпроводящей, и после снижения тока питания до нуля в обмотке М. с. и замыкающем её проводе начинает циркулировать незатухающий ток.

Работающий М. с. находится обычно внутри криостата ( рис. 3 ) с жидким гелием (температура кипящего гелия 4,2 K ниже Тк сверхпроводящих обмоточных материалов). Для предотвращения возможных повреждений сверхпроводящей цепи и экономии жидкого гелия при выделении запасённой в М. с. энергии в цепи М. с. имеется устройство для вывода энергии на разрядное сопротивление ( рис. 4 ). Предельная напряжённость магнитного поля М. с. определяется в конечном счёте свойствами материалов, применяемых для изготовления обмотки магнита (см. таблицу).

Современные сверхпроводящие материалы позволяют получать поля до 150—200 кгс. Стоимость крупных М. с. с напряжённостью поля порядка десятков кгс в объёме нескольких м 3 практически не отличается от затрат на сооружение водоохлаждаемых соленоидов с такими же параметрами, в то время как суммарные затраты электрической энергии на питание М. с. и его охлаждение приблизительно в 500 раз меньше, чем для обычных электромагнитов. Для обеспечения работы такого М. с. требуется около 100—150 квт, тогда как для эксплуатации аналогичного водоохлаждаемого магнита потребовалась бы мощность ~40—60 Мвт.

Значительное число созданных М. с. используется для исследования магнитных, электрических и оптических свойств веществ, в экспериментах по изучению плазмы, атомных ядер и элементарных частиц. М. с. получают распространение в технике связи и радиолокации, в качестве индукторов магнитного поля электромашин. Принципиально новые возможности открывает сверхпроводимость в создании М. с. — индуктивных накопителей энергии с практически неограниченным временем её хранения.

Лит.: Роуз-Инс А., Родерик Е., Введение в физику сверхпроводимости, пер. с. англ., М., 1972; Зенкевич В. Б., Сычев В. В., Магнитные системы на сверхпроводниках, М., 1972; Кремлёв М. Г., Сверхпроводящие магниты, «Успехи физических наук», 1967, т. 93, в. 4.

Б. Н. Самойлов.

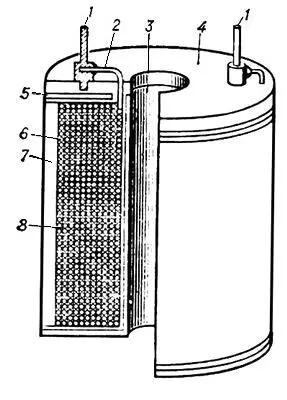

Рис. 2. Основные элементы конструкции сверхпроводящего магнита: 1 — контакт для присоединения к внешним цепям; 2 — многожильный сверхпроводящий провод в изоляционном покрытии, припаянный к контакту; 3 — рабочий объём соленоида, максимальная напряжённость поля создаётся в его центре; 4 — текстолитовый диск для монтажа контактов и закрепления соленоида в криостате; 5 — металлический каркас соленоида; 6 — сверхпроводящая обмотка; 7 — силовой бандаж обмотки; 8 — изолирующие прокладки между слоями обмотки из полимерной плёнки или лакоткани.

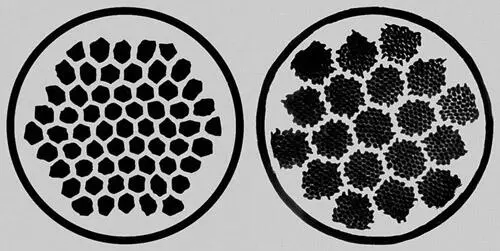

Рис. 1б. Поперечное сечение многожильного комбинированного проводника с 61 нитью (слева) и 1045 нитями (справа) в медной матрице.

Рис. 3. Установка Института атомной энергии им. И. В. Курчатова, в которой испытываются секции сверхпроводящих магнитных систем диаметром около 1 м . В средней части фотографии видна закрепленная на крышке криостата испытываемая секция (С), внизу — цилиндрический криостат (К).

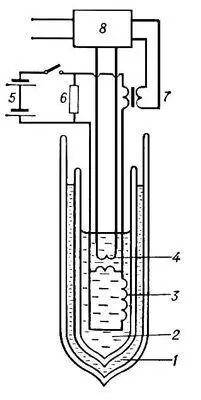

Рис. 4. Схематическое изображение включения сверхпроводящего магнита в цепи питания и защиты (разрядки): 1 — дьюар с жидким азотом; 2 — дьюар с жидким гелием; 3 — соленоид; 4 — нагреватель; 5 — источник питания соленоида; 6 — разрядное сопротивление; 7 — реле защиты; 8 — управляющее устройство.

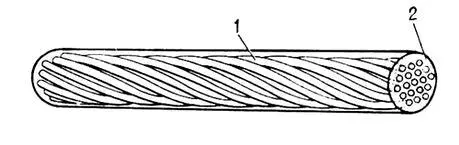

Рис. 1а. Схематическое изображение многожильного сверхпроводящего провода: комбинированный скрученный проводник (1 — сверхпроводящие нити, 2 — матрица).

Магнитка

Магни'тка,посёлок городского типа в Кусинском районе Челябинской области РСФСР. Расположен на Южном Урале, на реке Куса (бассейн Камы), в 17 км к северу от Златоуста. 12,5 тысяч жителей (1972). Добыча железной руды.

Магнитная анизотропия

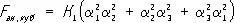

Магни'тная анизотропи'я,неодинаковость магнитных свойств тел по различным направлениям. Причина М. а. заключается в анизотропном характере магнитного взаимодействия между атомными носителями магнитного момента в веществах. В изотропных газах, жидкостях, поликристаллических твёрдых телах М. а. в макромасштабе не проявляется. Напротив, в монокристаллах М. а. приводит к большим наблюдаемым эффектам, например к различию величины магнитной восприимчивости парамагнетиков вдоль различных направлений в кристалле. Особенно велика М. а. в монокристаллах ферромагнетиков, где она проявляется в наличии осей лёгкого намагничивания, вдоль которых направлены векторы самопроизвольной намагниченности J s ферромагнитных доменов. Мерой М. а. для данного направления в кристалле является работа намагничивания внешнего магнитного поля, необходимая для поворота вектора J s из положения вдоль оси наиболее лёгкого намагничивания в новое положение — вдоль внешнего поля. Эта работа при постоянной температуре определяет свободную энергию М. а. F aн для данного направления (см. Ферромагнетизм ) . Зависимость F aн от ориентации J s в кристалле определяется из соображений симметрии. Например, для кубических кристаллов:

,

,

где a 1, a 2, a 3— направляющие косинусы J s относительно осей кристалла [100] ( рис. ), K 1 — первая константа естественной кристаллографической М. а. Величина и знак её определяются атомной структурой вещества, а также зависят от температуры, давления и т.п. Например, в железе при комнатной температуре K 1 ~ 10 5 эрг/см 3 (10 4 дж/м 3 ) , а в никеле K 1 ~ —10 4 эрг/см 3 (—10 3 дж/м 3 ) . С ростом температуры эти величины уменьшаются, стремясь к нулю в Кюри точке. У антиферромагнетиков, ввиду наличия у них не менее двух магнитных подрешёток ( J 1 и J 2 ), имеется, по крайней мере, две константы М. а. Для одноосного антиферромагнитного кристалла F ан записывается в виде

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: