БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МА)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (МА)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МА) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (МА) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Другие способы получения М. — металлотермический и углетермический. По первому брикеты из прокалённого до полного разложения доломита и восстановителя (ферросилиция или силикоалюминия) нагревают при 1280—1300 °С в вакууме (остаточное давление 130—260 н/м 2, то есть 1—2 мм рт. ст. ) . Пары М. конденсируют при 400—500 °С. Для очистки его переплавляют под флюсом или в вакууме, после чего разливают в изложницы. По углетермическому способу брикеты из смеси угля с окисью М. нагревают в электропечах выше 2100 °С; пары М. отгоняют и конденсируют.

Важнейшая область применения металлического М. — производство сплавов на его основе (см. Магниевые сплавы ) . Широко применяют М. в металлотермических процессах получения трудновосстанавливаемых и редких металлов (Ti, Zr, Hf, U и других), используют М. для раскисления и десульфурации металлов и сплавов. Смеси порошка М. с окислителями служат как осветительные и зажигательные составы. Широкое применение находят соединения М.

Лит.: Стрелец Х. Л., Тайц А. Ю., Гуляницкий Б. С., Металлургия магния, 2 изд., М., 1960; Ulbmann Encykiopädie der technischen Chemie, 3 Aufl., Bd 12, Münch. — В., 1960.

В. Е. Плющев.

Магний в организме. М. — постоянная часть растительных и животных организмов (в тысячных — сотых долях процента). Концентраторами М. являются некоторые водоросли, накапливающие до 3% М. (в золе), некоторые фораминиферы — до 3,5%, известковые губки — до 4%. М. входит в состав зелёного пигмента растений — хлорофилла (в общей массе хлорофилла растений Земли содержится около 100 млрд. т М.), а также обнаружен во всех клеточных органеллах растений и рибосомах всех живых организмов. М. активирует многие ферменты, вместе с кальцием и марганцем обеспечивает стабильность структуры хромосом и коллоидных систем в растениях, участвует в поддержании тургорного давления в клетках. М. стимулирует поступление фосфора из почвы и его усвоение растениями, в виде соли фосфорной кислоты входит в состав фитина. Недостаток М. в почвах вызывает у растений мраморность листа, хлороз растений (в подобных случаях используют магниевые удобрения ). Животные и человек получают М. с пищей. Суточная потребность человека в М. — 0,3—0,5 г ; в детском возрасте, а также при беременности и лактации эта потребность выше. Нормальное содержание М. в крови — примерно 4,3 мг% ; при повышенном содержании наблюдаются сонливость, потеря чувствительности, иногда паралич скелетных мышц. В организме М. накапливается в печени, затем значительная его часть переходит в кости и мышцы. В мышцах М. участвует в активировании процессов анаэробного обмена углеводов. Антагонистом М. в организме является кальций. Нарушение магниево-кальциевого равновесия наблюдается при рахите, когда М. из крови переходит в кости, вытесняя из них кальций. Недостаток в пище солей М. нарушает нормальную возбудимость нервной системы, сокращение мышц. Крупный рогатый скот при недостатке М. в кормах заболевает так называемой травяной тетанией (мышечные подёргивания, остановка роста конечностей). Обмен М. у животных регулируется гормоном паращитовидных желёз, понижающим содержание М. в крови, и проланом, повышающим содержание М. Из препаратов М. в медицинской практике применяют: сульфат М. (как успокаивающее, противосудорожное, спазмолитическое, слабительное и желчегонное средство), магнезию жжёную ( магния окись ) и карбонат М. (как щёлочи, лёгкое слабительное).

Г. Я. Жизневская.

Магнийорганические соединения

Магнийоргани'ческие соедине'ния,соединения, содержащие связь углерод — магний. Известны два типа М. с.: полные — магнийдиалкилы или магнийдиарилы R 2Mg и смешанные — алкил- или арилмагнийгалогениды RMgX (X = Cl, Br, I). Полные М. с. — кристаллические вещества, весьма чувствительные к воздействию кислорода, влаги и углекислого газа (самовоспламеняются). Они были получены в середине 19 века при взаимодействии ртутьорганических соединений R 2Hg с магнием; применения в органическом синтезе не нашли.

В 1900 французский химик Гриньяр разработал простой метод получения смешанных М. с. и показал широкие возможности использования этих соединений в органическом синтезе. Он установил, что металлический магний в абсолютном (безводном) эфире реагирует с алкил- или арилгалогенидами RX с образованием соединений, переходящих в эфирный раствор. Эти соединения, называемые реактивами Гриньяра, в свободном виде крайне нестойки. Поэтому их не выделяют, а используют в виде растворов, которые устойчивы в отсутствие влаги и кислорода воздуха.

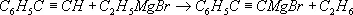

Впоследствии были разработаны методы получения реактивов Гриньяра в углеводородных средах (например, в бензоле, ксилоле, толуоле) и в отсутствие растворителя, благодаря чему появилась возможность использования М. с. в производств. условиях. Однако наибольшее распространение получил способ синтеза RMgX с применением растворителей эфирного характера. С возрастанием сольватирующих свойств растворителя образование реактивов Гриньяра облегчается. Так, винилгалогениды CH 2=CHX не реагируют с магнием в эфире, однако образуют М. с. в тетрагидрофуране (А. Норман). Ацетиленилмагнийгалогениды могут быть получены взаимодействием алкилмагнийгалогенидов с производными ацетилена (Ж. И. Иоцич ) :

М. с. широко применяют для получения различных классов органических соединений (см. Гриньяра реакция ) . В промышленности при помощи М. с. осуществляют синтезы некоторых кремнийорганических соединений, душистых и лекарственных веществ.

Лит.: Иоффе Ф. Т., Несмеянов А. Н., Магний, берилий, кальций, стронций, барий, в сборнике: Методы элементоорганической химии, под редакцией А. Н. Несмеянова, К. А. Кочешкова, [ч. 1], М., 1963.

Б. Л. Дяткин.

Магнико

Магнико',магнитно-твёрдый материал на основе железа, содержащий 24% Со,14% Ni, 8% Al, 3% Cu. Основные технологические данные производства М. в СССР разработаны в 40-х годах советским учёным А. С. Займовским. М. относится к типу дисперсионно-твердеющих магнитных материалов. Анизотропность магнитных свойств М. достигается термической обработкой в магнитном поле. Послужил основой для создания целой серии магнитно-твёрдых материалов типа М. Магнитные характеристики М. приведены в ст. Магнитно-твёрдые материалы.

Магнит постоянный

Магни'т постоя'нный[греч. Magnetis, от Magnetis Líthos, буквально — камень из Магнесии (древний город в Малой Азии)], изделие определённой формы (в виде подковы, полосы и др.) из предварительно намагниченных ферромагнитных или ферримагнитных материалов, способных сохранять большую магнитную индукцию после устранения намагничивающего поля (так называемых магнитно-твёрдых материалов). М. п. широко применяются как автономные источники постоянного магнитного поля в электротехнике, радиотехнике, автоматике.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: