Вольдемар Карамазов - Всеобщая история религий мира

- Название:Всеобщая история религий мира

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «АСТ»c9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2011

- Город:Москва, Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-271-34684-2, 978-5-89173-478-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вольдемар Карамазов - Всеобщая история религий мира краткое содержание

История человечества – это история возникновения религиозных верований в разных местах планеты. В поиске ответов на экзистенциальные вопросы человек крушил прежних идолов и создавал новых богов, воздавал почести пантеону кумиров или приходил к монотеистическому сознанию. В данной энциклопедии изложены основы мировых религий – христианства, ислама и буддизма, особое внимание уделено становлению других вероучений – индуизма, конфуцианства, синтоизма, иудаизма. Отдельные главы повествуют о формировании религиозных культов в далекой древности, а также приводится обзор современных религиозных течений. Издание адресовано школьникам, студентам и всем, кто интересуется историей мировой культуры.

Всеобщая история религий мира - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Другой знаменитый миф о Ямато Иварэбико, обожествленном под именем Дзимму, содержит подробное описание похода этого наиболее популярного персонажа мифологического цикла о героях.

В мифе приводится генеалогия героя, маршрут его похода на Восток, подробная хронология и описание хода событий. Насыщенное сказочными чудесами повествование вместе с тем позволяет выделить заключенные в нем реальные факты и события, увенчавшиеся завоеванием Кинай и объединением Кюсю и Центральной Японии. Разумеется, датировку похода в «Нихонги» (665 г.) следует отнести на счет присущей всему сочинению тенденции к архаизации событий, тем более что подробности мифа характерны для значительно более позднего периода, а именно для периода перехода от бронзового к железному веку.

Железное оружие – китайские мечи – появляется впервые на Кюсю примерно в конце III в. После падения царства У в 287 г., по мнению известного советского этнографа Г. Г. Стратановича, произошло массовое переселение жителей царства за его пределы. Часть из них, вероятно, попала и на Кюсю обычным для миграций с материка путем и принесла с собой целый ряд технических достижений (секретов ремесла) и научных сведений того времени.

Магатама. VIII в.

Выходцы из У, осевшие на Кюсю, могли принять участие в походе Дзимму, который большинство историков датируют примерно концом III – началом IV в. Согласно «Нихонги», подготовка к походу продолжалась три года. Собрав воедино все свои силы, Дзимму отплыл во главе своих войск с юга Кюсю, а точнее с его западного побережья. Высадившись в Кавати – наиболее развитом районе Кинай, войско Дзимму встретило упорное сопротивление и, потерпев поражение, отступило.

Айны – древнейшее население Японских островов

Далее, рассказывает «Нихонги», богиня Аматэрасу явилась во сне своему потомку и обещала ему прислать на помощь солнечного ворона. Это уже более позднее, возможно, позднее III – IV вв., заимствование, вероятно, из китайской мифологии.

После вещего сна в делах Дзимму наступает перелом, и удача начинает сопутствовать завоевателям. Они беспощадно уничтожают всех, кто оказывает им сопротивление. Вожди племени цутигумо, являвшиеся одновременно жрецами, были перебиты вместе со своими сторонниками там, где они укрывались от осаждавших, судя по тексту «Нихонги», в местных святилищах. Остальные покорились победителям.

По окончании похода Дзимму объявил, что длившаяся шесть лет война окончена, дикие орды уничтожены и теперь следует построить дворец (или, что более вероятно, святилище) в завоеванном месте. Так окончилось покорение Кинай.

Однако поголовного истребления населения, уничтожения его культуры не было. Наоборот, так называемая культура Ямато, сменившая культуру Северного Кюсю и Кинай, свидетельствует, что основные элементы культурного комплекса Кинай (характер полеводства, ремесла, жилища, уклад жизни, даже божества – покровители завоеванной земли) сохранились и были восприняты культурой Ямато, ставшей наследницей обеих культур.

Насколько органичным был процесс объединения, свидетельствует, например, то обстоятельство, что культ Сусаноо и других божеств Центральной Японии сохранился в Ямато. Особенной популярностью он пользовался в Идзумо, куда, согласно мифу, был изгнан Сусаноо. Впоследствии Сусаноо почитался всей синтоистской Японией. Храм Идзумо-но-Оясиро посвящен культу О-Куни-Нуси – потомку Сусаноо. По значению это вторая после храма в Исэ святыня синтоистской Японии.

Статуя храма Якусидзи

В другом мифе, вошедшем в «Кодзики» и «Нихонги», видимо, относящемся к более позднему времени, чем весь цикл об Аматэрасу, и повествующем о деяниях Сусаноо после изгнания его с небес в Идзумо, он выступает уже не злым, а добрым началом. Здесь Сусаноо выступает как божественный герой, побеждающий страшного восьмиглавого дракона Яма-то-но Ороти, угрожавшего пожрать богиню рисовых полей Куси Инадахимэ.

Идзумо тайся (синтоистское святилище)

Сусаноо, хитростью опоив дракона зельем, убивает его, разрубает на части и достает волшебный меч Ама-но-Муракумо-но-Цуруги, что означает – «меч собирающихся небесных облаков». Этот меч Сусаноо преподнес своей сестре, богине Аматэрасу. А та, в свою очередь, пожаловала его потом вместе с зеркалом и яшмовыми подвескамимагатама своим потомкам, вручая им власть над Японией.

Скорее всего, составители «Кодзики» и «Нихонги» объединили в один мифологический цикл какие-то более ранние мифы, принадлежавшие, по-видимому, первоначально различным племенам. Можно предположить, что в данном случае были объединены солярный миф племен Северного Кюсю с мифологическим циклом Центральной Японии. В «Кодзики» и «Нихонги» Сусаноо, например, предстает божеством, совмещающим в себе функции нескольких племенных богов (как, впрочем, и богиня Амагэрасу). Он является богом ветра и бури, он добывает Меч собирающихся небесных облаков и женится на божественной деве – богине рисовых полей – Куси Инадахимэ.

Все это свидетельствует о том, что Сусаноо – божество земледельцев, жизнь которых зависит от ветров, облаков и дождей, орошающих рисовые поля. Первоначально, по «Кодзики», его божественный родитель Идзанаги пожаловал ему во владение море. Отсюда проистекают и остальные функции бога-громовника, ставшего земледельческим божеством и вместе с тем божеством луны. Ведь в основе земледельческого цикла лежал лунный календарь.

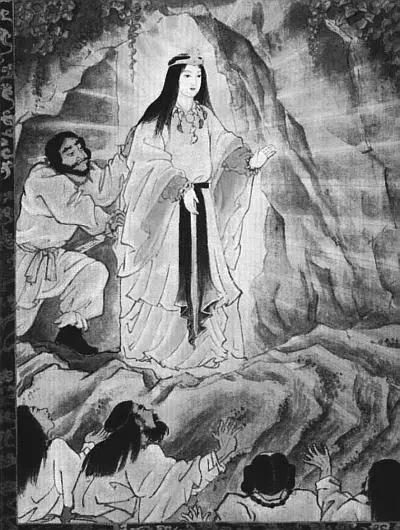

Иллюстрация к мифу об Аматэрасу

Столь подробный разбор мифов, сложившихся вокруг Сусаноо, вызван стремлением проследить корни раннего синтоизма в верованиях племенных объединений, существовавших еще до образования государства Ямато. Известно, что Аматэрасу и Сусаноо предстают с самого начала главными синтоистскими божествами и сохраняют свое место и в современном синто. Их храмы в Исэ и Идзумо со времен глубокой древности и вплоть до наших дней не утратили своего первостепенного значения. В период формирования синкретического вероучения ребусинто культ Сусаноо был ассимилирован буддизмом, как и культ Аматэрасу, что подтверждает важную роль этих божеств в эпоху Ямато – Нара – Хэйан.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/1089140/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s.webp)