Стивен Кац - Кадр за кадром. От замысла к фильму

- Название:Кадр за кадром. От замысла к фильму

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Манн, Иванов и Фербер

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00146-287-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стивен Кац - Кадр за кадром. От замысла к фильму краткое содержание

А еще вас ждет рассказ о том, как эти задачи решали великие режиссеры двадцатого века: Альфред Хичкок, Дэвид Гриффит, Орсон Уэллс, Жан-Люк Годар, Акира Куросава, Мартин Скорсезе и Брайан Де Пальма.

На русском языке публикуется впервые.

Кадр за кадром. От замысла к фильму - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рис. 17.3

Перевод внимания зрителя с заднего плана на передний

Панораму применяют не только для того, чтобы зритель мог следить за действием. Она также служит инструментом, который соединяет предметы в кадре, автоматически выстраивая логические взаимоотношения. Когда панорама движется от одной точки к другой, она словно задает вопрос: «Какова связь между этими двумя предметами?» В зависимости от сюжета связь или обнаруживается сразу, или режиссер сравнивает два объекта, утаив ответ. В любом случае панорама сопоставляет предметы, формируя отчетливую взаимосвязь, которую мы должны разгадать.

Панорама — чрезвычайно удобный инструмент, почему-то утративший популярность. Многие современные режиссеры предпочитают соединять пространство и элементы истории при помощи межкадрового монтажа. В результате использование пространства ограничено — и у фильма куцый вид.

В следующий раз, когда окажетесь там, где постоянно что-нибудь происходит, — в магазине, на парковке, в торговом центре, очереди в кинотеатр — представьте сцену, включающую многое из того, что вас окружает. Теперь подумайте о том, как вы будете соединять эти изображения при помощи непрерывной панорамы. Удивительно, как они наслаиваются и пересекаются, не так ли? Некоторые изображения вы соединили, опираясь исключительно на их визуальную совместимость, но между ними есть логические взаимосвязи, о которых вы раньше не задумывались.

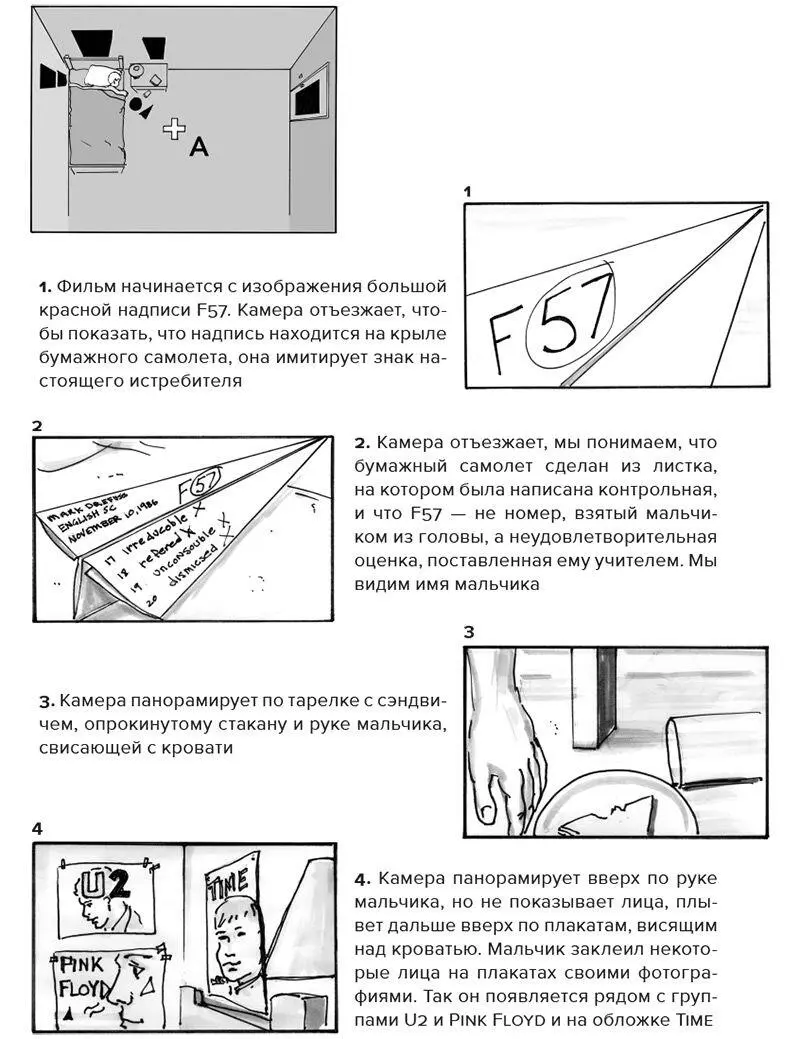

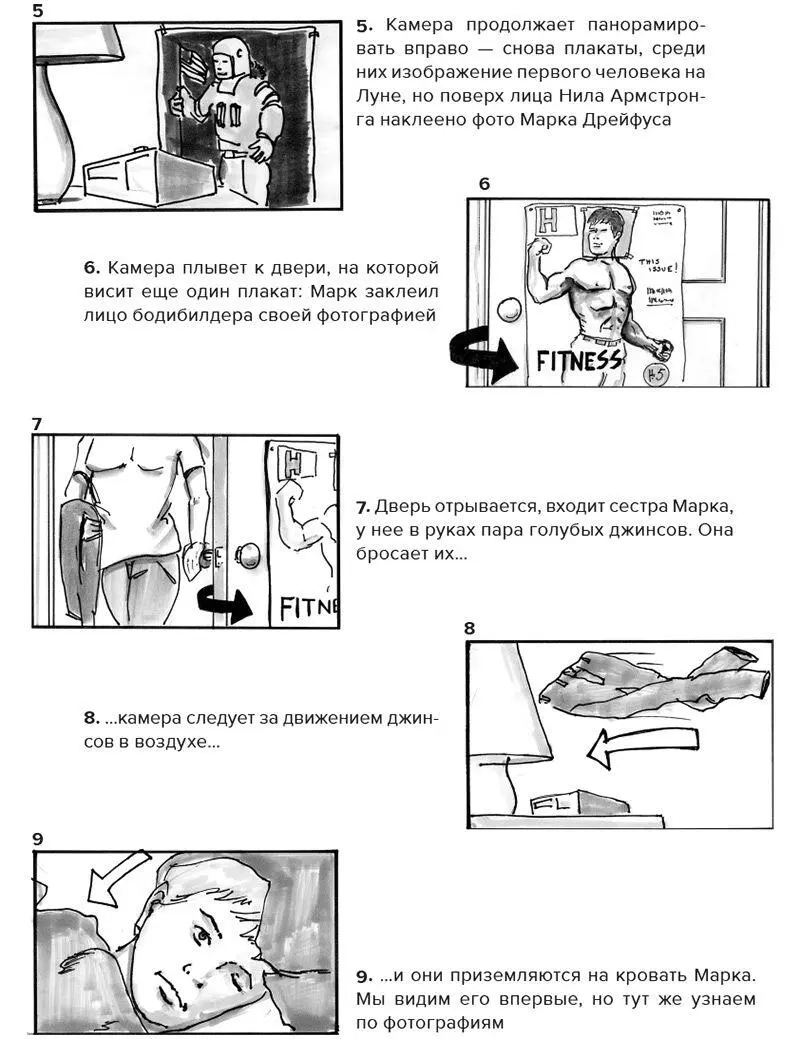

Мы возвращаемся к нарративному вопросу, рассмотренному в главе 8, — к сцене, где мальчик просыпается в своей спальне, его сестра собирается в школу, мать готовит завтрак, а отец уходит на работу. В варианте раскадровки в конце главы 8использовались только статичные кадры. В новой версии режиссер принимает решение опробовать другой повествовательный стиль и задействовать продолжительные панорамы.

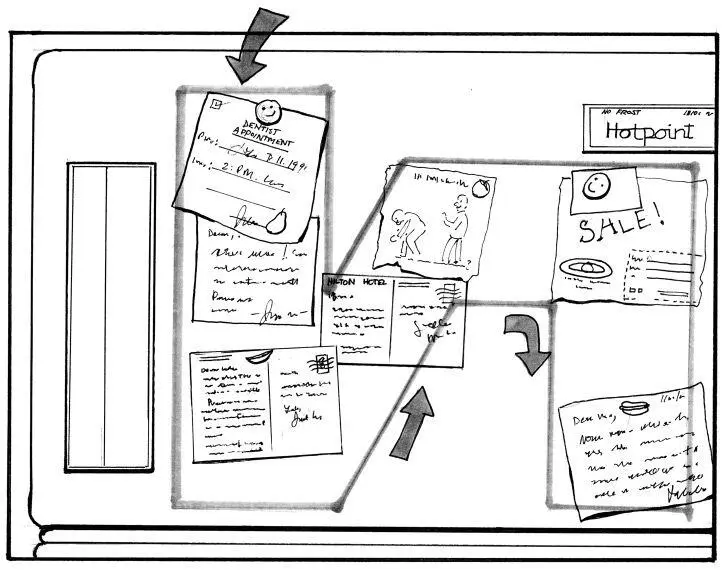

Режиссер выбирает два повествовательных приема, которые будут перемежаться. Фильм открывается крупным планом холодильника с многочисленными заметками, записками и открытками, прикрепленными магнитами на его дверце. Камера панорамирует по ним, выхватывая обрывки текста и изображений. Эта панорама идет параллельно с другой панорамой, выделяющей некоторые предметы на полу в спальне мальчика (рис. 17.4).

Рис. 17.4

Кадр начинается с крупного плана магнита на холодильнике. Смайлик словно говорит: «Хорошего дня!» Камера отъезжает, охватывая пространство, примерно равное размеру открытки. Она панорамирует по запискам и открыткам, прикрепленным к двери холодильника. В это время мы слышим звуки с кухни и разговор между миссис Дрейфус и ее дочерью-подростком

Раскадровка начинается в кадре 1 (рис. 17.5) с обзора двери холодильника, полузакрашенная линия здесь обозначает движение камеры. В панораме камера только частично выхватит записки.

Рис. 17.5

Рис. 17.5 (продолжение)

1. Напоминание о приеме у стоматолога.

2. Записка из школы: «Дорогие мистер и миссис Дрейфус, Марк опоздал в школу шесть раз за последний месяц. Он не сдал несколько заданий и отстает по математике. Он объяснил свое поведение нервным расстройством. Я попросила его принести справку от врача».

3. Открытка от мистера Дрейфуса из отеля в Чикаго.

4. Вторая открытка от мистера Дрейфуса — опять из командировки.

5. Третья открытка от мистера Дрейфуса. Мы понимаем, что он много путешествует.

6. Карикатура, вырезанная из журнала «Домашнее хозяйство».

7. Вторая записка из школы, в которой учительница интересуется, прочли ли родители первую записку, и просит мистера и миссис Дрейфус прийти в школу.

Во время панорамы по холодильнику (кадр 1) мы слышим, как миссис Дрейфус на кухне спрашивает у дочери, проснулся ли Марк. Так мы узнаем, что у Марка проблемы в школе и что его отец часто ездит в командировки.

Режиссер принимает решение сделать эту сцену начальной. В ней есть визуальная изюминка, но ее нужно запустить вместе с титрами, иначе она будет слишком стилизованной — в начальной сцене должно содержаться много вводной информации.

Появляется новая идея — продолжительная панорама по «говорящим» предметам в спальне мальчика. Камера располагается в центре действия, чтобы охватить почти сто восемьдесят градусов пространства.

Схема с видом сверху показывает, как размещаются предметы во время съемки. Камера отмечена буквой А. Кадр начинается с бумажного самолетика на полу, затем переходит по руке мальчика к постерам на стене, скользит слева направо, достигает двери, затем панорамирует обратно к мальчику, лежащему в кровати. Это действие описано в следующих раскадровках.

На предыдущих страницах мы выделили следующие типы панорам:

• панорамный кадр;

• панорама, в которой объект съемки «выпадает» из кадра;

• панорама для охвата действия;

• панорама для управления вниманием зрителя;

• панорама, в которой мы следим за действием сначала на заднем, потом на переднем плане;

• панорама для выстраивания логической связи.

В повседневной жизни мы тоже используем панораму — когда переводим взгляд с одного предмета на другой. Поскольку операторская работа и монтаж лишь приблизительно передают видение и восприятие, визуальные и художественные приемы часто перемежаются с более сложными способами отобразить то, как мы видим окружающий нас мир. Это видно из примеров, представленных на предыдущих страницах. Все фильмы стараются приблизить изображение к человеческому восприятию.

Нейрофизиологи исследуют, как «железо» нашего глаза работает с «софтом» мозга, создавая целостное восприятие. Но всеобъемлющего понимания пока еще нет. Большую часть ХХ века «движущиеся картинки» объясняли инерцией зрения [48], и об этом писали в книгах, посвященных кинематографу, но в психологии и нейронауке появляются другие гипотезы. Вот уже семьдесят лет понятие инерции зрения не позволяет исчерпывающе объяснить, как мы воспринимаем последовательность неподвижных изображений.

Среди приемов кинематографа панорама больше всего похожа на поворот головы человека, но изображение явно не передает перцептивные процессы, происходящие в мозгу. Во-первых, глаз видит только небольшую часть окружающей обстановки. Взгляните на любой предмет прямо сейчас, и вы заметите, что в фокусе лишь малая часть зрительного поля. Мир, на который вы смотрите (включая страницу этой книги), собран из множества подсвеченных «кадров», воспринимаемых мозгом примерно три-пять раз в секунду. Быстрые строго согласованные движения глаз, происходящие одновременно и в одном направлении, называют саккадами. Они дополняют плавное движение глаз, когда взгляд следит за перемещением какого-то объекта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: