Юрий Татаринов - Города Беларуси в некоторых интересных исторических сведениях. Брестчина

- Название:Города Беларуси в некоторых интересных исторических сведениях. Брестчина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Смэлток

- Год:2010

- Город:Минск

- ISBN:978-985-6917-55-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Татаринов - Города Беларуси в некоторых интересных исторических сведениях. Брестчина краткое содержание

Книга посвящена истории малых городов Брестской области: Барановичи, Новая Мышь, Ляховичи, Ганцевичи, Ивацевичи, Коссово, Береза, Жабинка, Каменец, Высокое, Малорита, Ружаны, Пружаны, Дрогичин, Иваново, Пинск, Лунинец.

Города Беларуси в некоторых интересных исторических сведениях. Брестчина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

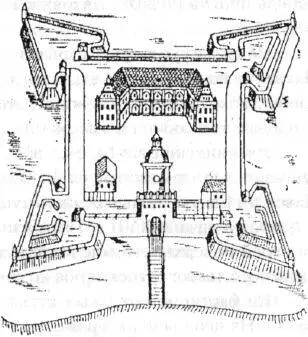

Ров был довольно широким — до 50 м. Со стороны рынка через него к въ ездной замковой башне был устроен деревянный мост на сваях. Последнее звено этого моста было подъемным. Низ каменной четырехэтажной въездной башни занимал проезд. Это был единственный вход в замок. На втором этаже башни находились механизмы подъема моста, а также герса, которая тоже поднималась с помощью цепей и механизмов. Третий этаж башни представлял собой боевую площадку. Он был закрыт парапетом с зубцами. Четвертый этаж был устроен в виде стройной башенки, где находились часы, смотровой охранный пост и вечевой колокол ("ратны звон"). Венчала башню "банька" — выступ с флюгером.

Напротив входа, в глубине замкового детинца (площади), стоял двухэтажный, крытый доховкой каменный дворец , формой подобный букве "П". Центральный корпус его на обоих этажах имел аркадную галерею. Здание почти целиком закрывалось от обстрела высокими куртинами-валами и бастионами. Под дворцом располагались огромные подвалы.

Слева от входной башни стоял одноэтажный каменный арсенал. Справа, под одноэтажным каменным зданием находился потайной ход из замка. Он имел сводчатое перекрытие, проходил подо рвом и выводил в замковый сад. Предназначен же был для вылазок гарнизона и удара по противнику с тыла.

В замке стоял наемный гарнизон, которому помогали городское ополчение и окрестная шляхта. Артиллерия его всегда была наготове. Зимой 1595-96 гг. замок штурмовали казацкие загоны Наливайки и Шувалы. Однако безуспешно. С 1648 по 1654 гг. во время восстания белорусского и украинского народа против поляков Ляховичский замок осаждали трижды. Но тоже без результата.

Во время русско-польской войны, а точнее в конце августа 1655 г. к городу Ляховичи подошли войска царского воеводы князя А.Н. Трубецкого, "посады и слободы около Ляхович пожгли, которых литовских людей застали в посаде и слободах, тех побили и языков поймали". Однако и тогда замок не, был взят.

Ляховичский замок был всегда оснащен новейшим артиллерийским оружием. Об этом заботился Ян Кароль Хадкевич, а после него в особенности Павел Ян Сапега. Большая часть пушек была отлита в людвисарнях Хадкевича и Сапеги в начале XVII По традиции каждое из орудий имело название и на своей поверхности имело оттиск изображения существа, которым было названо, а также оттиск герба хозяина.

На бастионе "от сада" стояла пушка "Кантор" ("Певец"), отлитая в 1614 г. На ней было изображение герба Яна Хадкевича и перечислялись его титулы. Стрелял "Певец" 18-фунтовыми (примерно 6 кг) ядрами. Тут же находилась 24-фунтовая пушка "Василиск" ("Ящерка" или "Дракон") отливки Яна Хадкевича 1606 г. Упоминаются еще 10-фунтовые "Кит" и "Малпа" ("Обезьяна"), отлитые Я. Хадкевичем в 1617 г., 2 шведские пушки отливки 1559 г., немецкий 12-фунтовый "Ференсберг" — 1590 г. Наибольший калибр имела 24-фунтовая пушка "Перун" отливки 1609 г.

На бастионе "Водном" размещались 18-фунтовый "Добаш" ("Барабанщик") и шротовница (дробовая пушка) "Ярка" того же калибра, отлитые соответственно в 1614 и 1603 гг. На кавальере этого бастиона стояли 11-фунтовый "Спевак", 5-фунтовый "Волк", три полевые пушки калибрами 1, 3 и 12 фунтов и 24-фунтовая "Сальватор" ("Спаситель"). На ней была вылита надпись: "Спаситель шлет тебе привет от нас".

На бастионе, где не было кавальера, размещалось 5 пушек. Назывались они "Пеликан", "Пищик") "Бурникель", полевая шведская и маленькая.

Всего на замковых валах стояла 31 пушка. В арсеналах хранились 2 шмыговницы, 51 гаковница и мушкеты, а также более 3 тысяч ядер разного калибра, мушкетные пули. Что касается доспехов, то их в арсенале хранилось на 141 человека.

Весной 1660 г. войска воеводы И.А. Хованского, отходя от Бреста, осадили город и замок. Существует гравюра, хранящаяся в фондах Государственной публичной библиотеки имени М.Я. Салтыкова-Щедрина в Петербурге, которая так и называется "Осада Ляхович в 1660 г." 20 и 23 марта воевода дважды посылал на переговоры делегацию из дворян и полководцев с трубачом в замок, чтобы комендант и его подчиненные сдали укрепление. Однако комендант С. Юдицкий с гарнизоном и жителями города и окрестностей отказались капитулировать. Более того, они попросили воеводу Хованского, чтобы он больше не присылал делегаций. В замке тогда укрывался конный полк Романа Аскирки в 200 сабель, который был разделен на 5 хоругвей: самого полковника, хорунжих Ю. Корсака, Т. Храповицкого, Годлевского и Кошки. В каждой хоругви насчитывалось от 20 до 60 человек. Другой конный полк в 390 сабель возглавлял Флориан Слонский. Тут было 6 хоругвей, которые возглавляли К. Комаровский, Б. Лабуза, Ващинский, Юндилл и Госурейский. Отдельно числилась хоругвь драгунская в 30 коней. Основную массу обороняющихся составляли жители города и "мужики сбежь" — всего около 3,5 тысяч человек. В замке на тот период было 37 пушек, хлеба на год, много пороху и ядер, а вот с водой было плохо — колодезной, чистой воды не хватало.

Со стороны осаждающих имелись два приказа стрельцов общей численностью 2 тысячи человек — псковичи и новгородцы. Псковичей возглавлял "голова Афанасий Пустобояров", новгородцев — "голова Семен Голбухин и Семен Охлебаев". Кроме того, тут находились три рейторских полка численностью 1800 человек полковников Дениса Денисовича, Томаша Томашевича и Мартина Грейца. Были еще 4 полка перебежчиков: Виленский полк майора Ивана Федоровича (около 1000 человек), полк Артема и Ярема Валентиновичей (382 человека), полк Андрея Андриевича и полк Андрея Ивановича-Фароля и Тимофея Юревича (400 человек). Всего в марте 1660 г. в осаде и штурмах Ляховичского замка принимало участие войско, состоящее из 7 тысяч человек.

26 марта, "за полчаса до свету", начался всеобщий штурм. Вот что сообщалось об этом в отписке царю Алексею Михайловичу: штурм "… был жестоким обычаем до третьего часу дни, и литовских людей со стены сбили, и многие твои ратные люди были на стене; и волею Божиею а нашим согрешением, литовские люди справясь, твоих ратных людей со стен сбили, и твои ратные люди от города отошли". Кроме огнестрельного и холодного оружия обороняющиеся использовали камни и "катки" — большие бревна.

После неудачного штурма завязалась артиллерийская дуэль. Двенадцать батарей противника, взявши замок в кольцо, день и ночь "ломали город Ляховичи".

Осада замка стала затягиваться. Царь категорически запретил "ходить на приступы и штурмы", чтобы сохранить своих. Под прикрытием артиллерийского огня царские войска начали подводить шанцы к замку. Кроме того, вязали хворост и солому, чтобы поджечь деревянные строения замка, строили лестницы, загачивали рвы. На реке Ветьма была разрушена плотина. Уровень воды в оборонительных рвах резко упал, что открывало дорогу штурмовым колоннам с лестницами. Длина сооруженным лестниц достигала 20 м. Кроме того, была подготовлена переносная мост-лестница длиною около 35 м. На ее верхушке была устроена платформа со щитом, с которой можно было штурмовать стены.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: