Е.В.Арсеньев - История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг

- Название:История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Машиностроение

- Год:2000

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Е.В.Арсеньев - История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг краткое содержание

В настоящее время ситуация изменилась. Историкам авиации стал доступен значительный объем информации, и появилась возможность для продолжения труда, начатого В.Б. Шавровым. Для создания настоящей книги издательством был привлечен большой авторский коллектив высококвалифицированных специалистов - как правило, сотрудников тех конструкторских коллективов, о которых рассказывается в справочнике. Авторы стремились по возможности сохранить стиль изложения, присущий книгам В.Б. Шаврова.

История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

220

120

120

Скорость, км/ч:

максимальная

-

204

256

крейсерская

_

180

228

Потолок, м:

статический

-

-

10006/3000с

динамический

-

3000

4750

Дальность полета, км

-

645п

770п

Глава 12

Самолеты других ОКБ, учебных институтов и авиаконструкторов-любителей

Экспериментальный самолет "5" ОКБ М.Р. Бисновата

В середине 1940-х гг. возникла необходимость исследования особенностей аэродинамики и пилотажных свойств летательных аппаратов на околозвуковых и сверхзвуковых скоростях. Экспериментальные установки еще только создавались и наиболее полную информацию могли дать только летные испытания специальных экспериментальных самолетов. Работы по созданию одного из таких самолетов - "5" - проходили в 1945-1948 гг. под руководством М.Р. Бисновата.

Конструкция самолета "5" - цельнометаллический моноплан со среднерасположенным стреловидным (45* по линии 25 % хорд) двухлонжеронным крылом. Параметры профилей выбирали на основании рекомендаций ЦАГИ: в корне - ЦАГИ 12045 bis, на конце - П2 (2М); размах крыла - 6,4 м. На верхней поверхности установили по две аэродинамические перегородки на каждой консоли, предотвращавшие ранний срыв потока с концов крыла. Для изучения распределения давления по крылу на больших скоростях правую консоль дренировали в трех сечениях.

Фюзеляж овального сечения типа монокок, длиной 9,92 м. Он имел разъем, позволявший расстыковывать машину для монтажа баков и для других целей. Переднюю часть фюзеляжа занимала гермокабина летчика с катапультируемым креслом. Фонарь кабины вписывался в обводы фюзеляжа. За крылом, по бортам фюзеляжа, расположили тормозные щитки.

В хвостовой части фюзеляжа установили двухкамерный ЖРД РД-2М-ЗФ (конструктора Л.С. Душкина), полная тяга которого на высотах свыше 8000 м составляла 2000 кгс, у земли - 1610 кгс. Запас рабочих компонентов двигателя (керосин и азотная кислота) и перекиси водорода (для питания турбонасосного агрегата) был рассчитан на двухминутную работу ЖРД при полной тяге.

Так как изначально предполагалось, что самолет "5" будет транспортироваться на высоту самолетом-носителем, посадочные устройства сделали предельно простыми и легкими. Они состояли из подфюзеляжной посадочной лыжи, двух подкрыльных поддерживающих дуг и небольшого костыля в хвостовой части фюзеляжа.

Оперение самолета стреловидное. Горизонтальное оперение установлено на вертикальном оперении по крестообразной схеме. Управление всеми рулями самолета жесткое. Стабилизатор управляемый, с размахом 2,4 м. Система управления имела ряд необычных для того времени нововведений: в случае потери эффективности руля высоты в полете на больших скоростях можно было управлять самолетом при помощи стабилизатора, подключавшегося летчиком к ручке управления; к системе управления в любой момент полета могли также подключаться необратимые гидроусилители.

В качестве самолета-носителя использовали тяжелый бомбардировщик Пе-8 с двигателями АШ-82ФН. Под правой консолью его крыла, между фюзеляжем и гондолой внутреннего двигателя, установили специальный пилон, к которому подвешивался самолет "5". При испытаниях самолет "5" буксировали до высоты 7000...7500 м.

Для снижения риска полеты нового самолета на начальном этапе испытаний проводили без включения ЖРД, т.е. в планерном варианте, и по единому плану: пикирование, выход в горизонтальный полет с перегрузкой 2...3, торможение до скорости срыва, увеличение скорости и выполнение заданных эволюции, на высоте 1500...2000 м выполнение задания прекращалось. На этапе посадки самолета изучались особенности устойчивости, управляемости и пилотажные качества на сравнительно небольших скоростях.

По техническому заданию самолет "5" должен был иметь максимальную скорость 1200 км/ч (М = 1,13) на высоте 12 000... 13000 км. Однако расчеты специалистов показали, что самолет может существенно превысить требуемые характеристики.

В ходе проектирования самолета "5" были построены крупномасштабные модели, снабженные двигателем и автопилотом.

Предварительную отработку автопилота на одной из моделей провели в аэродинамической трубе ЦАГИ Т-104. Запуски моделей позволили получить большое количество полезной информации еще до того, как самолет "5" вышел на летные испытания. В частности, было определено аэродинамическое сопротивление до скорости, соответствующей М = 1,45.

Летные испытания последовательно прошли два самолета "5" под обозначением "5-1" и "5-2". Ведущим летчиком по испытаниям назначили А. К. Пахомова. Было решено сначала испытать самолет в планерном варианте, а затем - перейти к полетам с использованием ЖРД.

Первый полет самолета "5-1" состоялся 14 июля 1948 г. При отделении от самолета-носителя он зацепил за упор фермы подвески на Пе-8 и повредил обшивку консоли крыла, частично заклинило продольное управление. Но летчику все же удалось совершить посадку, хотя и не на ВПП аэродрома. Самолет "5-1", получив значительные повреждения, был отправлен на завод для ремонта.

В процессе восстановления "5-1" претерпел некоторые изменения. Для предотвращения возможного удара самолета о Пе-8 был изменен угол крепления "5" относительно оси самолета-носителя (с 0 до - 4*). Доработали также систему управления, которая впоследствии действовала безотказно. В таком виде "5-1" совершил еще два полета. Масса самолета "5-1" в ходе испытаний в планерном варианте достигала 1565 кг.

Анализ результатов предварительных летных испытаний, а также продувки самолета в натурной аэродинамической трубе ЦАГИ Т-101 показал, что самолет "5-1" обладает неблагоприятным соотношением между поперечной и путевой устойчивостями. Это отчасти послужило причиной аварии "5-1" в третьем полете, состоявшемся 5 сентября 1948 г. Самолет подошел к взлетно-посадочной полосе с креном, вначале коснулся земли одной консолью крыла, затем ударился другой и в конце пробега резко перешел на нос. Летчик остался цел, но самолет был разбит и восстановлению не подлежал.

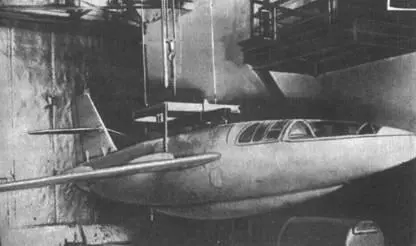

Произошедшая авария задержала испытания. Они продолжились только в январе 1949 г., когда был выпущен самолет "5-2" (рис. 298). Конструктивно он почти не отличался от "5-1", но на нем выполнили ряд доработок. В частности, для улучшения путевой устойчивости увеличили удлинение и стреловидность вертикального оперения, что повлекло увеличение длины самолета до 11,2 м; подкрыльные дуги заменили специальными амортизирующими костылями, поглощавшими энергию удара в момент касания земли.

Рис. 298. Самолет "5-2" в ЦАГИ до модификации

Рис. 298. Самолет "5-2" в ЦАГИ до модификации

Полеты на самолете "5-2" выполнял летчик-испытатель Г.М. Шиянов. Первый полет новой машины состоялся 26 января 1949 г., но из-за посадки за пределами взлетно-посадочной полосы закончился аварией. "5-2" был поврежден и нуждался в ремонте. Главная причина неточных приземлений самолетов "5-1" и "5-2" заключалась в трудности построения расчета на посадку, особенно в первом полете, из-за весьма небольшой тогда ВПП ЛИИ.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)

![Коллектив авторов - История гражданской войны в СССР в 5 томах. Т. I. [Без иллюстраций]](/books/1102145/kollektiv-avtorov-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr.webp)