Е.В.Арсеньев - История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг

- Название:История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Машиностроение

- Год:2000

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Е.В.Арсеньев - История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг краткое содержание

В настоящее время ситуация изменилась. Историкам авиации стал доступен значительный объем информации, и появилась возможность для продолжения труда, начатого В.Б. Шавровым. Для создания настоящей книги издательством был привлечен большой авторский коллектив высококвалифицированных специалистов - как правило, сотрудников тех конструкторских коллективов, о которых рассказывается в справочнике. Авторы стремились по возможности сохранить стиль изложения, присущий книгам В.Б. Шаврова.

История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

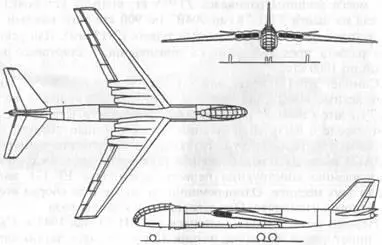

EF-131.Самолет (рис. 301) представлял собой развитие опытного бомбардировщика Ju-287. На первом экземпляре Ju-287V-l до конца войны выполнены 17 испытательных полетов. Особенностью самолета было крыло обратной стреловидности (- 20*). Конструктор бомбардировщика - Г. Вокке выбрал такую схему для того, чтобы избежать срыва потока на концах крыла, характерного для обычных стреловидных крыльев.

В самом конце войны фирма "Юнкере" приступила к постройке второго экземпляра - Ju-287V-2. В отличие от прототипа на нем установили не четыре, а шесть реактивных двигателей - по три под каждым крылом. Самолет должен был развивать скорость 800 км/ч и нести до 4000 кг бомб. Этот незаконченный самолет и был взят за основу бомбардировщика EF-131.

Рис. 301. Самолет EF-131 (а) и его схема (б)

При всей внешней схожести Ju-287 и EF-131 последний нельзя считать копией немецкого бомбардировщика. Фюзеляж был целиком изготовлен заново и имел на 2,5 м большую длину. Отличалось по размерам и хвостовое оперение. Изменили форму и конструкцию предкрылка, обеспечивающего автоматический вывод самолета с закритического угла атаки. Нормальная взлетная масса машины равнялась 22 955 кг, силовая установка состояла из шести ТРД "Юмо-004В" по 900 кгс тяги каждый, вооружение - хвостовая пулеметная турель (2x13 мм). Для ускорения разбега предусматривалось применение 7 стартовых ракет тягой по 1000 кгс.

Самолет EF-131 доставили в СССР в августе 1946 г. Заводские летные испытания машины намечали закончить к августу 1947 г., затем самолет планировали показать в полете на воздушном параде в честь Дня авиации. Однако начало полетов пришлось отложить из-за того, что во время статических испытаний в ЦАГИ выявилась недостаточная прочность фюзеляжа. Работы по усилению конструкции первого экземпляра EF-131 заняли около двух месяцев. Одновременно на заводе шла сборка второго летного экземпляра. Она завершилась к концу года.

Первый полет EF-131 состоялся в ЛИИ 23 мая 1947 г. Самолет пилотировал немецкий летчик Пауль Юльге - летчик опытного завода ╧ 1. По мнению летчика и наблюдениям с земли самолет обладал хорошими летными качествами. После посадки при пробежке самолета произошла небольшая авария - обрыв болта, соединяющего траверсы левой опоры шасси; самолет накренился на левый бок и коснулся земли одним двигателем (из группы в три двигателя).

Быстро закончить летные испытания бомбардировщика не удалось. Во время полетов обнаружились дефекты ("шимми" переднего колеса, вибрация хвостового оперения), на устранение которых ушло много времени. В результате до октября 1947 г. на EF-131 были осуществлены всего семь полетов общей продолжительностью 4,5 ч.

В июне 1948 г.- закончилась подготовка к новой серии испытаний бомбардировщика EF-131, которые должны были проходить на аэродроме в Теплом Стане. Но начать их не успели: 21 июня 1948 г. приказом министра авиационной промышленности работы по самолетам EF-126 и EF-131 были остановлены. Решение о прекращении испытаний немецких реактивных самолетов было вызвано появлением в СССР нового поколения ТРД с лучшими, по сравнению с немецкими двигателями, характеристиками: АМ-ТРДК-01 конструкции А.А. Микулина и ТР-1 конструкции А.М. Люлька. Самолеты EF-131 с "гроздьями" маломощных "Юмо" под крыльями и EF-126 с ненадежным и неэкономичным ПуВРД представляли собой уже устаревшие машины.

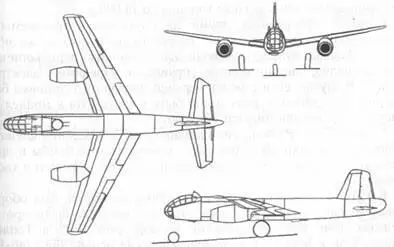

Рис. 302. Схема самолета EF-132

Рис. 302. Схема самолета EF-132

EF-132.Самолет EF-132 (рис. 302) проектировался как дальний бомбардировщик с крылом обычной стреловидности. В основании крыла должны были находиться шесть ТРД "Юмо-012" с тягой по 3000 кгс. Расчетная дальность самолета с 4000 кг бомб составляла 3900 км, максимальная скорость полета -950 км/ч.

Разработка этого весьма перспективного проекта началась в Дессау в 1946 г. под руководством Б. Бааде и продолжилась после депортации немецких специалистов. В 1947 г. по указанию Министерства авиационной промышленности проект был переделан под отечественные двигатели АМ-ТРДК-01. Тема была закрыта летом 1948 г. на стадии завершения макета бомбардировщика и рабочего проектирования отдельных частей и производственной оснастки.

EF-140.Бомбардировщик EF-140 (рис. 303) был первым самолетом немецких авиаконструкторов, спроектированным и построенным в СССР. Он представлял собой модификацию самолета EF-131, заключающуюся в установке двигателей А.А. Микулина АМ-ТРДК-01 и применении более мощного вооружения.

Так как тяга двигателей Микулина (3300 кгс) значительно превышала тягу немецких "Юмо-004", самолет из шестимоторного переделали в двухмоторный. Гондолы крепились к нижней поверхности крыла. Новая силовая установка потребовала существенной переработки топливной системы самолета.

На EF-131 имелась только одна пушечная турель в хвостовой части фюзеляжа, бронирование полностью отсутствовало. Главной защитой самолета считалась его скорость. С появлением на вооружении реактивных истребителей этого стало явно недостаточно. Поэтому на EF-140 установили две спаренные пушечные турели сверху и снизу фюзеляжа, ввели бронирование кабины. Экипаж самолета возрос с трех до четырех человек. У левого борта в передней части кабины находилось сиденье пилота, справа от него - место штурмана-бомбардира, за спиной пилота, лицом назад, размещался стрелок верхней турели. Радист (и одновременно он же стрелок нижней турели) также сидел лицом назад за спиной штурмана. Броневые плиты защищали экипаж от обстрела сзади и снизу. Бомбы общей массой до 4500 кг размещались в обширном бомбоотсеке в центральной части фюзеляжа.

Рис. 303. Схема самолета EF-140

Рис. 303. Схема самолета EF-140

Разработка самолета EF-140 началась в 1947 г. как инициативный проект ОКБ Бааде. В 1948 г., после осмотра макета, работа была утверждена правительством. При постройке самолета использовали второй экземпляр EF-131, что значительно ускорило его изготовление. В сентябре 1948 г. самолет был полностью подготовлен к испытаниям.

Летные испытания EF-140 проходили на аэродроме в Теплом Стане. Первый полет состоялся 30 сентября. Он продолжался около 20 мин и прошел без происшествий. Но начиная со второго полета (5 октября) обнаружились недостатки в работе двигателей. Из-за неудовлетворительной работы так называемого автомата дозировки топлива, установленного на АМ-ТКРД-01, регулировать тягу двигателя вручную оказалось очень трудно: он самопроизвольно изменял обороты, происходили рывки и раскачка самолета в полете. После седьмого полета испытания пришлось приостановить.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)

![Коллектив авторов - История гражданской войны в СССР в 5 томах. Т. I. [Без иллюстраций]](/books/1102145/kollektiv-avtorov-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr.webp)