Е.В.Арсеньев - История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг

- Название:История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Машиностроение

- Год:2000

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Е.В.Арсеньев - История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг краткое содержание

В настоящее время ситуация изменилась. Историкам авиации стал доступен значительный объем информации, и появилась возможность для продолжения труда, начатого В.Б. Шавровым. Для создания настоящей книги издательством был привлечен большой авторский коллектив высококвалифицированных специалистов - как правило, сотрудников тех конструкторских коллективов, о которых рассказывается в справочнике. Авторы стремились по возможности сохранить стиль изложения, присущий книгам В.Б. Шаврова.

История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Так как аналогов подобной системе управления в авиастроении не было, она подверглась тщательным испытаниям. Они проводились на специально сконструированном стенде и на самолете Ju-388, применяемом на заводе в качестве летающей лаборатории.

Самолет "150" был первым построенным в СССР самолетом с двигателями на пилонах. Такая компоновка позволяла, с одной стороны, приблизить крыло к аэродинамически чистой поверхности и улучшить его несущие свойства, с другой - использовать вынесенные вперед двигатели в качестве противофлаттерных грузов.

Новым в конструкции самолета "150" было также шасси велосипедной схемы. В 1949 г. оно прошло проверку на опытном истребителе С.М. Алексеева И-215. По предложению Бааде задняя опора шасси была сконструирована таким образом, что ее высота могла быть уменьшена при взлете; при этом благодаря увеличению на 3* угла атаки крыла сокращалась длина разбега.

Среди других технических новшеств самолета следует отметить сотовую конструкцию топливных баков, препятствующую быстрому вытеканию топлива при простреле, Т-образную схему хвостового оперения, новую систему пожаротушения фугасного действия, широкое использование деталей из нового алюминиевого сплава В-95.

Из-за высокого уровня новизны конструкции процесс постройки самолета сильно затянулся. Если при создании бомбардировщиков EF-131 и EF-140 имелась возможность использовать части от их прототипов, то теперь практически все приходилось изготавливать заново, нередко обращаясь к помощи других заводов. В результате сборка первого экземпляра самолета завершилась только в 1951 г. Вскоре был готов второй экземпляр, предназначенный для статических испытаний на прочность.

В связи с тем, что размеры аэродрома в Борках не позволяли проводить испытания такого тяжелого самолета, как "150" (его взлетная масса - 38 000 кг - была в полтора раза больше, чем у "140"), после наземных проб бомбардировщик демонтировали и перевезли на новый заводской аэродром, оборудованный в Луховицах, более чем в 200 км от завода. На транспортировку, сборку и предполетную подготовку ушли несколько месяцев.

Самолет "150" впервые поднялся в воздух 5 октября 1952 г. До конца года успели провести восемь полетов. Они дали обнадеживающие результаты. Но начавшиеся снегопады не позволили закончить испытания до конца года.

Весной 1953 г. полеты продолжили. Их выполнял экипаж под руководством Я.И. Берникова. В апреле, во время 16-го полета, из-за преждевременного включения тормозов самолет коснулся ВПП заблокированными колесами и "пошел юзом". Но все обошлось сравнительно благополучно. После замены поврежденных колес начались новые полеты.

Беда случилась в праздничный день - 9 мая 1953 г. Заходя на посадку против солнца, Верников неверно рассчитал траекторию и слишком рано взял ручку "на себя". Самолет взмыл вверх, потерял скорость и упал на ВПП с высоты 5...10 м. Никто из экипажа не пострадал, но в результате аварии было сломано шасси (причем задняя опора пробила фюзеляж), повреждены двигатели и нижняя поверхность фюзеляжа.

Хотя летные испытания завершились неудачно, выполненные полеты продемонстрировали, что бомбардировщик "150" в целом соответствовал требованиям технического задания, а некоторые из них даже превысил. Например, максимальная скорость у земли оказалась на 60 км/ч выше запланированной.

Несмотря на это в МАП решили не восстанавливать поврежденный самолет и прекратить испытания. Являясь в момент разработки и начала постройки безусловно передовой машиной, к 1953 г. "150" уже не представлял большого интереса: к этому времени успешно закончились испытания реактивного бомбардировщика Ту-16, превосходящего по всем параметрам самолет Бааде.

Вскоре после этого ОКБ было закрыто и немецким специалистам разрешили вернуться на родину. Последние из них (в том числе Б. Бааде) покинули СССР летом 1954 г.

В 1958 г. на основе бомбардировщика "150" в ГДР создали реактивный пассажирский самолет "152". В серии он не строился.

"346".История этого необычного самолета, рассчитанного на достижение сверхзвуковых скоростей полета, такова. В 1944 г. Немецкий исследовательский институт планерных полетов (DFS) разработал проект экспериментального самолета DFS-346 [;с максимальной скоростью полета, соответствующей М = 2,5. Для достижения этой скорости на самолете планировалось установить два ЖРД фирмы "Вальтер" 509-109, применявшихся на ракетных истребителях Me-163. Самолет DFS-346 должны были поднимать на высоту 10 000 м с помощью самолета-носителя, затем он отсоединялся и совершал самостоятельный полет.

Постройка самолета началась за несколько месяцев до окончания войны. В 1946 г. по указанию Советского правительства группа немецких конструкторов под руководством Г. Рессинга продолжила эту работу. 29 сентября 1946 г. первый экземпляр самолета выкатили из сборочного цеха авиационного завода в Галле. После наземных испытаний его демонтировали и отправили в СССР.

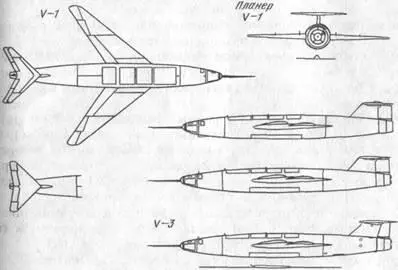

Самолет "346" (рис. 307) представлял собой моноплан с крылом стреловидностью 45*. Конструкция - металлическая, за исключением герметической кабины летчика, имевшей деревянный каркас.

Рис. 307. Схема самолета "346"

Рис. 307. Схема самолета "346"

На самолете не было привычного, выступающего из фюзеляжа фонаря кабины. Для максимального снижения лобового сопротивления летчика решили расположить в фюзеляже в лежачем положении. Кроме уменьшения поперечных размеров фюзеляжа, эта компоновка позволяет пилоту переносить большие перегрузки, чем при обычной схеме.

Пилотский отсек был отделен от основной части фюзеляжа воздухонепроницаемой перегородкой. Прозрачный фонарь из плексигласа выдвигался вперед, чтобы летчик мог попасть в самолет.

Самолет имел оригинальную систему аварийного спасения летчика. Гермокабина соединялась с фюзеляжем на взрывных болтах и, в случае необходимости, могла быть отделена от самолета. К задней стенке кабины был прикреплен парашют, стабилизирующий ее падение после отделения. На высоте 3000 м автоматически включалась система катапультирования человека, фонарь отделялся и летчик вместе с ложем выбрасывался из кабины. На высоте 1500 м раскрывался парашют летчика.

Система спасения обеспечивала покидание самолета даже в том случае, если летчик был без сознания. В этой ситуации отделение гермокабины осуществлялось автоматически - включался электрозапал взрывных болтов.

Крыло самолета имело постоянный профиль NACA с относительной толщиной 12 %. Конструкция крыла - однолонжеронная, с толстой работающей обшивкой. На задней кромке располагались закрылки и двухсекционные элероны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)

![Коллектив авторов - История гражданской войны в СССР в 5 томах. Т. I. [Без иллюстраций]](/books/1102145/kollektiv-avtorov-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr.webp)