Е.В.Арсеньев - История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг

- Название:История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Машиностроение

- Год:2000

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Е.В.Арсеньев - История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг краткое содержание

В настоящее время ситуация изменилась. Историкам авиации стал доступен значительный объем информации, и появилась возможность для продолжения труда, начатого В.Б. Шавровым. Для создания настоящей книги издательством был привлечен большой авторский коллектив высококвалифицированных специалистов - как правило, сотрудников тех конструкторских коллективов, о которых рассказывается в справочнике. Авторы стремились по возможности сохранить стиль изложения, присущий книгам В.Б. Шаврова.

История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В начале 1950-х гг. группой ученых НИИ-1 МАП под руководством академика М.В. Келдыша была теоретически обоснована возможность создания сверхзвукового беспилотного ЛА. Он представлял собой ракетно-самолетную систему с большой дальностью полета и значительной грузоподъемностью. В апреле 1953 г. по инициативе В.М. Мясищева в ОКБ-23 началось проектирование системы "40".

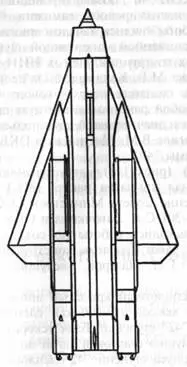

"40" ("Буран")(рис. 148) - двухступенчатая сверхзвуковая межконтинентальная крылатая ракета (МКР). 20 мая 1954 г. вышло постановление Совета Министров СССР в соответствии с которым в ОКБ-301 С.А. Лавочкина и ОКБ-23 В.М. Мясищева официально начались работы по созданию межконтинентальных крылатых ракет. Главным конструктором системы "40" в ОКБ-23 был Г.Н. Назаров, ведущим конструктором -Д.Ф. Орочко.

МКР "40" - беспилотный крылатый аппарат с вертикальным пуском (стартовой массой 125 000 кг), состоящий из стартовой "41" и маршевой "42" ступеней. Блок ускорителей "41" - четыре ЖРД ОКБ В.П. Глушко стартовой тягой по 55 000 кгс, расположенные вокруг корпуса ступени "42". Силовая установка "42" -СПВРД ОКБ М.М. Бондарюка крейсерской тягой 10 600 кгс.

Маршевая ступень - "42" представляла собой сверхзвуковой самолет с тонким треугольным крылом стреловидностью 70* по передней кромке и прямой задней кромкой, площадью 98 м2 и крестообразным хвостовым оперением с аэродинамическими рулями. Носовая часть аппарата являлась сверхзвуковым диффузором с центральным телом, в котором находился боевой заряд массой 3500 кг. Внутри цилиндрического фюзеляжа проходил канал воздухопровода СПВРД и размещались кольцевые топливные баки. Системы астронавигации и управления находились в отсеке верхней части фюзеляжа.

Начальный участок полета МКР "40" осуществлялся с помощью ускорителей с ЖРД. После достижения скорости запуска СПВРД происходило разделение ступеней. Крейсерский полет проходил на высоте 18 000...20 000 м со скоростью, соответствующей М = 3,1. При подлете к району цели головная часть с боезарядом отделялась и самостоятельно достигала цели. Дальность полета системы составляла 8500 км. Высокая точность поражения цели обеспечивалась астроинерциальной системой наведения. Предполагалось провести испытания пилотируемого варианта для исследования особенностей управления полетом гиперзвуковых ЛА. В процессе создания МКР "40" решалось множество принципиально новых теоретических вопросов и конструктивно-технологических задач. Совместно с ВИАМ и НИАТ создавались автоматические станки и технология точечной и роликовой электросварки тонкой стальной обшивки корпуса ракеты. Были разработаны рулевые приводы и их смазка, обеспечивающие работоспособность системы управления до + 400* С.

Были проведены расчеты напряженно-деформированного состояния треугольного крыла "40", впервые в СССР применен новый алгоритм прочностного расчета, разработанный в ОКБ и явившийся предшественником метода конечных элементов. С помощью составленных программ в 1955 - 1959 гг. были впервые в СССР выполнены расчеты напряжений в трапециевидном крыле самолета "50" и собственных колебаний самолета. В процессе проектирования "40" и "50" впервые в мире разработаны методы моделирования прочностных и динамических свойств авиационных конструкций и технология производства конструктивно-подобных моделей в масштабе 1:10...1:4 из коррозионно-стойкой стали и алюминиевых сплавов (с элементами толщиной до 0,1 мм).

Были созданы уникальные конструктивно-подобные модели крыла самолета "50" и впервые в мире проведены их испытания на флаттер в околозвуковом и сверхзвуковом потоках путем катапультирования ракетными ускорителями и сброса автоматических ЛЛ с самолета (совместно с ЛИИ МАП). В сотрудничестве с ЦАГИ велась разработка расчетных условий нагружения крыла "40" и "50", что облегчило возможность получения высокой отдачи конструкции. Эти работы легли в основу современных норм прочности беспилотных и пилотируемых сверхзвуковых крылатых ЛА.

Рис. 148. Схема МКР "40" ("Буран")

В ноябре 1957 г. постановлением правительства работы по МКР "40" были прекращены, а подготовленные к испытаниям два экземпляра МКР "40" были уничтожены.

Сверхзвуковые дальние бомбардировщики М-50 и М-52

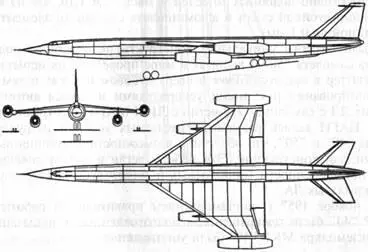

М-50 ("50", М-50А)(рис. 149, 150) - сверхзвуковой дальний бомбардировщик. 19 июля 1955 г. вышло постановление Совета Министров СССР, в соответствии с которым в ОКБ-23 официально началось создание самолета "50". Требуемая дальность Полета с крейсерской скоростью 1700...1800 км/ч составляла 11 000...12 000 км без дозаправки и 14 000... 15 000 км с дозаправкой топливом в полете. Главным конструктором системы "50" в ОКБ-23 был Я.Б. Нодельман, ведущим конструктором -Ю.Н. Труфанов.

Рис. 149. Экспериментальный бомбардировщик М-50

Рис. 150. Схема М-50

Рис. 150. Схема М-50

Обеспечение заданных характеристик самолета было возможно при значительном снижении массы оборудования и сокращении числа членов экипажа по сравнению с самолетами аналогичного назначения. Анализ предъявляемых требований показал, что их реализация возможна только при полной автоматизации процессов пилотирования, навигации и решения боевых задач. На основе перспектив развития средств автоматизации, связи, управления, вооружения ряд функций, выполняемых обычно членами экипажа, стало возможным переложить на автоматику и сократить экипаж до двух человек.

Совместно с ЦАГИ были проанализированы более 30 вариантов схем и компоновок, в том числе тандемная, "бесхвостка", "утка". Выбор был сделан в пользу обычной схемы с треугольным крылом и стреловидным однокилевым оперением.

Основными аэродинамическими особенностями, обеспечивающими совершенство аэродинамической компоновки самолета, являлись:

тонкое треугольное крыло малого удлинения;

стреловидные цельноповоротные горизонтальное и вертикальное оперения, обеспечивающие высокие характеристики устойчивости и управляемости самолета во всем расчетном диапазоне высот и скоростей полета;

изолированные гондолы ТРД со сверхзвуковыми воздухозаборниками, расположенные на пилонах под крылом (при соответствующем угле установки оси двигателя) и на концах крыла (с использованием эффекта концевых "шайб", повышающего аэродинамическое качество самолета);

электродистанционная система управления самолетом с необратимыми гидроусилителями оперения и элеронов в комбинации с автоматом усилий (Особенностью системы управления являлось наличие автомата центровок и автомата продольного управления, предназначенных соответственно для обеспечения заданной центровки самолета в зависимости от числа М полета и для искусственного повышения запаса продольной устойчивости самолета на всех режимах полета при отключенном автопилоте.);

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)

![Коллектив авторов - История гражданской войны в СССР в 5 томах. Т. I. [Без иллюстраций]](/books/1102145/kollektiv-avtorov-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr.webp)