Е.В.Арсеньев - История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг

- Название:История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Машиностроение

- Год:2000

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Е.В.Арсеньев - История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг краткое содержание

В настоящее время ситуация изменилась. Историкам авиации стал доступен значительный объем информации, и появилась возможность для продолжения труда, начатого В.Б. Шавровым. Для создания настоящей книги издательством был привлечен большой авторский коллектив высококвалифицированных специалистов - как правило, сотрудников тех конструкторских коллективов, о которых рассказывается в справочнике. Авторы стремились по возможности сохранить стиль изложения, присущий книгам В.Б. Шаврова.

История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Су-7БМК(см. рис. 153, 156). В связи с заданием правительства о создании специальной экспортной модификации самолета для поставки в дружественные СССР развивающиеся страны в ОКБ был разработан вариант самолета на базе планера Су-7БКЛ с облегченным (т.е. обычным, без лыж) шасси и упрощенным составом бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО). Эта машина получила обозначение Су-7БМК (С-22МК) (рис. 156). Первый самолет собрали на серийном заводе в марте 1966 г., а уже в июле 1966 г. первая партия была отправлена в Египет. В составе ВВС АРЕ они участвовали в арабо-израильской войне 1967 г., правда, без особого успеха (как и ВВС Египта в целом). Позднее самолет поставляли в Сирию и Ирак. В 1968 - 1969 гг. крупную партию самолетов получила Индия, что позволило ей к сентябрю 1969 г. обучить и укомплектовать шесть полноценных эскадрилий. К началу индо-пакистанского конфликта 1970 г. самолеты Су-7БМК составляли основу ударной мощи ВВС Индии и неплохо показали себя в ходе боевых действий. В 1969 - 1970 гг. Су-7БМК появились в ВВС Афганистана, Алжира и КНДР.

Су-7У, Су-7УМК(рис. 157). Учебно-боевой вариант самолета решено было делать на базе боевой машины, установив в фюзеляж кабину для инструктора. При этом изменялась конструкция фонаря кабины (фонарь теперь в эксплуатации открывался не со сдвигом назад, как на одноместной машине, а с поворотом вверх - назад), а на фюзеляже появился гаргрот, в котором разместили блоки оборудования и жгуты электропроводки. На самолете оставили только одну пушку, а бомбовое вооружение ограничили массой в 500 кг. Работы по созданию учебно-боевого варианта самолета, получившего обозначение Су-7У (У-22), несколько затянулись. Первый опытный самолет У22-1 собрали на серийном заводе лишь к концу лета 1965 г. и перевезли в ОКБ. 25 октября 1965 г. машину облетал летчик-испытатель ОКБ Е.К. Кукушев. Заводской этап летных испытаний завершился в декабре, а с января по май 1966 г. два опытных образца самолета прошли государственные испытания. В серию самолет был запущен с начала 1966 г., а уже к концу года - экспортная модификация спарки - Су-7УМК (У-22МК). Обе машины выпускались параллельно с боевыми вариантами самолета Су-7БКЛ и Су-7БМК до конца 1971 г.

ЛЛ на базе Су-7. На базе различных модификаций Су-7 в ОКБ спроектировали и построили несколько летающих лабораторий для отработки отдельных агрегатов, систем и силовой установки. К их числу относятся уже упоминавшиеся выше С-41, С-23, С-25 и С-26, а также "номерные" самолеты типа С-21 (от С21-1 до С21-4) и С-22 (от С22-1 до С22-11). На серийной спарке Су-7У отрабатывали новые катапультные кресла. В конце 1960 г. в рамках работ по теме Т-4 ("100" -тяжелый дальний самолет, рассчитанный на полет со скоростью, соответствующей М = 3) ОКБ совместно с ЛИИ на базе серийного Су-7У построило и провело испытания специальной ЛЛ "100ЛДУ", предназначенной для отработки электродистанционной системы управления перспективным самолетом. В носовой части этого самолета установили дестабилизаторы для смещения вперед фокуса.

Рис. 156. Су-7БМК - экспортный вариант самолета Су-7Б

Рис. 157. Самолет Су-7У

Развитие конструкции Су-7Б ОКБ Сухого достигло предела, исчерпав в модификации весь изначально заложенный запас. Его аэродинамическая схема с крылом большой стреловидности не имела дальнейших перспектив, так как не удовлетворяла все возрастающим требованиям к взлетно-посадочным характеристикам. Выход был найден в использовании крыла изменяемой стреловидности. В 1966 г. в ОКБ на базе серийного Су-7БМ был построен экспериментальный - первый в СССР - самолет с крылом изменяемой стреловидности С-22И (см. рис. 153). Это стало началом работ над новым семейством самолетов истребительно-бомбардировочной авиации, получившим обозначение Су-17.

Самолеты типа Су-9

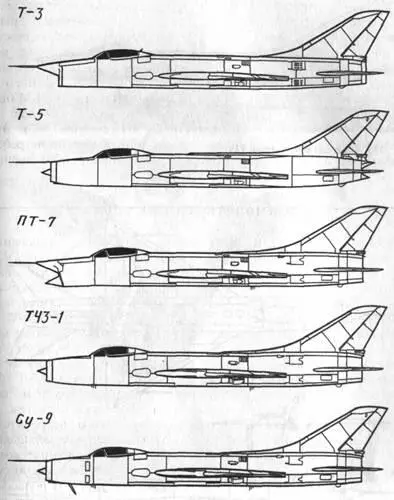

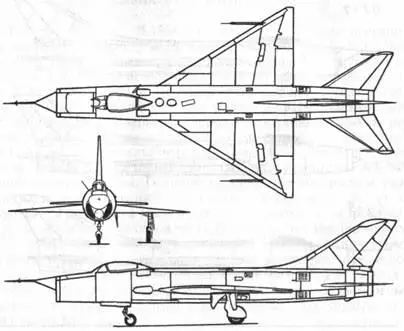

Т-3(рис. 158, 159). В 1954 г. одновременно с проектированием истребителей со стреловидным крылом (С-1 и С-3) в ОКБ начались работы по созданию вариантов самолета с треугольным крылом: фронтового истребителя Т-1 и истребителя-перехватчика Т-3. Проектировали самолеты параллельно, с небольшим опережением С-1 по срокам. Для ускорения работ максимально унифицировали оба варианта, использовав единые схемные решения: идентичные по обводам (а во многом - и по конструкции) фюзеляж (за исключением носовой части), хвостовое оперение, кабину пилота и силовую установку с двигателем АЛ-7Ф, единый состав систем. Отличия касались только крыла и связанных с ним изменений конструкции фюзеляжа и систем. А вариант перехватчика отличался от фронтового истребителя лишь компоновкой носовой части фюзеляжа, так как оснащался РЛС типа "Алмаз" вместо радиодальномера. По техническому заданию предполагалось, что вооружение самолетов должно состоять только из встроенных пушек калибра 30 мм и подвески НУРС, но позднее решили, что для перехватчика основным вариантом вооружения должна стать подвеска двух управляемых ракет типа К-7.

Весной 1955 г. работы по Т-1 отодвинули на второй план, а вскоре и вовсе свернули. Все начинавшиеся разработки были использованы для достройки самолета Т-3, благо конструкция Т-1 позволяла сделать это при минимальных доработках. На перехватчике Т-3 установили радиолокационную станцию "Алмаз-3", состоящую из двух антенн: обзорной и прицельной. Этим и объяснялся выбранный вариант компоновки воздухозаборника, при котором обе антенны располагались отдельно друг от друга в двух изолированных радиопрозрачных обтекателях. Должного внимания к конструкции этого важнейшего для сверхзвуковой машины узла тогда не уделяли из-за слабого знания предмета.

Рис. 158. Схемы опытного самолета-истребителя Т-3 и машин, построенных на его базе

Рис. 159. Опытный истребитель Т-3

Рис. 160. Схема опытного истребителя Т-3

Рис. 161. Опытно-экспериментальный истребитель Т-5

Планер был изготовлен в основном из алюминиевых сплавов, особо нагруженные детали и узлы - из стали. Крыло самолета -треугольной формы в плане со стреловидностью 60* по передней кромке и относительной толщиной 6 %. Выполнено оно по трехбалочной схеме с двумя лонжеронами. Механизация крыла состояла из выдвижного закрылка и элерона с осевой компенсацией. Горизонтальное оперение - цельноповоротное. Управление по всем трем каналам осуществлялось по необратимой схеме, при помощи бустеров, проводка системы управления включала механизмы загрузки (рис. 160).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)

![Коллектив авторов - История гражданской войны в СССР в 5 томах. Т. I. [Без иллюстраций]](/books/1102145/kollektiv-avtorov-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr.webp)