Генри Минцберг - Менеджмент. Природа и структура организаций

- Название:Менеджмент. Природа и структура организаций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина ПРО

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785961474770

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Генри Минцберг - Менеджмент. Природа и структура организаций краткое содержание

Всемирно известный теоретик менеджмента Генри Минцберг, анализируя работу реальных компаний, предлагает аргументированные ответы на эти и многие другие важнейшие вопросы, связанные с управлением организациями различных типов.

В книге «Менеджмент: Природа и структура организаций» собраны статьи, эссе и выступления автора, которые обобщают его изыскания в области управления компаниями и позволяют разобраться, как совмещать анализ и интуицию в менеджерской работе, что необходимо для эффективного управления организацией, как формируются стратегии и принимаются решения в компаниях с разной структурой и как неэффективное управление становится причиной общественных проблем.

Книга будет полезна начинающим и опытным менеджерам, а также студентам вузов и бизнес-школ и всем интересующимся проблемами развития современных организаций и менеджмента.

Менеджмент. Природа и структура организаций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поскольку стандартизация норм в этих организациях очень сильна, ей редко приходится использовать другие формы координации – стандартизацию рабочих процессов или их выхода, прямой надзор и даже взаимное регулирование. В миссионерской организации все действуют в полном соответствии с пропитавшими все и вся убеждениями и благодаря этому могут выполнять операционную работу относительно независимо друг от друга. Это означает, что здесь мало формальных правил и инструкций, редко используется планирование, формальный и даже управленческий контроль; следовательно, практически отсутствуют техноструктура и иерархия власти. (Например, во время китайской культурной революции все руководители должны были ежегодно отрабатывать на производстве по несколько дней в году.) В итоге лидеры становятся не теми, кто указывает и навязывает людям направление, а теми, кто защищает и усиливает общую идеологию. От лидера ожидают, что он будет вдохновлять других членов на претворение миссии организации в жизнь, возможно, иногда интерпретировать эту миссию, но никогда ее не изменит.

Даже профессиональные навыки в миссионерской организации могут не поощряться – как несовместимые с ее идеологией. Зависимость от тех или иных экспертных органов нередко вынуждает организацию уступить часть «нормативного» контроля профессиональным институтам, которые занимаются обучением и выдачей лицензий и сертификатов ее сотрудникам, а также приводит к возникновению различий в статусе ее членов, а любая миссионерская организация стремится минимизировать такой контроль. Например, Фонд помощи детям, страдающим полиомиелитом, – известная миссионерская организация, которая основала и провела знаменитую кампанию «Марш десятицентовиков» (March of Dime), – во избежание формирования специализированной элиты запретила врачам занимать руководящие посты в своих местных филиалах [159] Sills D. L. The Volunteers. – Glencoe, 111: Free Press, 1957.

.

Как видно на рисунке-логотипе в начале этой главы, миссионерская организация превращается в конце концов в аморфную массу людей, исповедующих одну и ту же идеологию, с минимальной специализацией рабочих заданий, дифференциацией структуры и делением по статусу. В экстремальном проявлении этой конфигурации менеджеры, штабной персонал и операторы, после того как они отобраны, социализированы и прошли «идеологическую обработку», так похожи друг на друга, что даже могут при необходимости замещать друг друга на рабочих местах.

Однако поскольку сильная идеология возможна только при наличии тесных личных контактов между членами организации, для миссионерских конфигураций характерны небольшие подразделения и организационные единицы. Следовательно, когда миссионерская организация разрастается и превышает определенные размеры, т. е. когда ее члены уже не могут поддерживать личные взаимоотношения, она начинает делиться подобно амебе, создавая своеобразные анклавы – самодостаточные копии исходной единицы, основанные на той же идеологии.

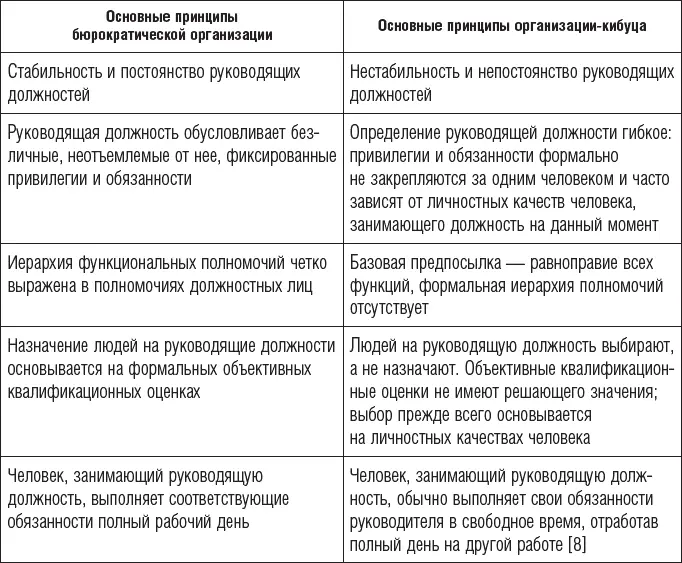

Классическим примером миссионерской конфигурации являются израильские кибуцы (сельскохозяйственные коммуны). В сезон сбора урожая все их члены энергично берутся за дело и днем работают на полях, а по вечерам сообща решают разные административные вопросы. В кибуцах есть управленческие должности, но, как правило, они заполняются ротационным способом, и ни один человек не занимает руководящий пост достаточно долго, чтобы обрести официальный статус начальника. Существуют тут и штабные должности, но их обычно тоже заполняют путем ротации (например, работой на кухне, которая считается особенно скучной и тяжелой, должен периодически заниматься каждый член коммуны).

Это описание традиционного кибуца. Со временем, однако, оказалось, что внутренний его рост несет угрозу традиционной идеологии. В результате были приняты меры, нацеленные на то, чтобы не дать этим объединениям чрезмерно разрастаться (пределом считается группа из шестидесяти взрослых членов), либо на то, чтобы от слишком разросшихся объединений «отпочковывались» новые – «анклавы». Но еще большую угрозу традиционной идеологии кибуцев нес переход от сельскохозяйственной деятельности к производственной, необходимость в которой возрастала по мере того, как эти поселения усиливали свое влияние и повышали благосостояние. Как и следовало ожидать, поддерживать основанную на равноправии идеологию в коммунах, которые занимались сельскохозяйственным трудом, было относительно просто. Но промышленное производство требует более высокого уровня технологий, специализации и опыта, что предполагает административную иерархию и функциональную дифференциацию – а все это, как мы уже знаем, отнюдь не способствует миссионерской ориентации организации. Кибуцы и сегодня трудятся над решением этой проблемы.

Сказанное нами о традиционном кибуце суммировано в таблице, составленной М. Рознером, в которой «основные принципы организации-кибуца» – классической миссионерской организации – противопоставляются «принципам бюрократической организации», которую мы в своем обсуждении называем классической механистической конфигурацией.

Формы миссионерской организации

Мы можем выделить три формы миссионерской конфигурации. Одни миссионерские организации существуют как реформаторы . Они создаются непосредственно для того, чтобы изменить мир, – начиная с заботы о том, чтобы все домашние животные содержались в приличных условиях, и заканчивая свержением правящей государственной власти. Понятно, что термин «миссионерская» позаимствован у религиозных орденов, которые в основном были именно реформаторами. Нецерковным, светским представителем этой формы является уже упоминавшийся нами Фонд помощи детям, страдающим полиомиелитом, миссия которого – навсегда искоренить это страшное заболевание.

Примечание к таблице [160] Rosner M. Principal Types and Problems of Direct Democracy in the Kibbutz // Рабочий доклад, Social Research Center on the Kibbutz, Givat Havina. – Israel, 1969.

.

Другие миссионерские организации можно назвать преобразователями . Их миссия – изменить мир, действуя менее прямолинейно, чем реформаторы. Для этого они привлекают все новых членов и изменяют их. Разница между этими двумя формами миссионерской организации – это разница между Женским христианским союзом воздержания и организацией «Анонимные алкоголики». Цели обеих одинаковы, но средства их достижения совершенно разные. И та и другая стремятся снизить уровень алкоголизма, но первая делает это, активно пропагандируя всеобщий запрет на продажу спиртных напитков, а вторая – убеждая конкретных людей, как правило, своих членов, во вреде алкоголизма. Преобразователи часто принимают форму того, что Ирвин Гоффман назвал «тотальными институтами», имея в виду то, что эти организации, охватывая все аспекты личной и трудовой жизни своих членов, могут контролировать их тотально [161] Goftman E. The Characteristics of Total Institutions // Amitai Etzioni, ed., Complex Organizations: A Sociological Reader. – New York: Holt, Rinehart and Winston, 1961.

.

Интервал:

Закладка: