Генри Минцберг - Менеджмент. Природа и структура организаций

- Название:Менеджмент. Природа и структура организаций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина ПРО

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785961474770

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Генри Минцберг - Менеджмент. Природа и структура организаций краткое содержание

Всемирно известный теоретик менеджмента Генри Минцберг, анализируя работу реальных компаний, предлагает аргументированные ответы на эти и многие другие важнейшие вопросы, связанные с управлением организациями различных типов.

В книге «Менеджмент: Природа и структура организаций» собраны статьи, эссе и выступления автора, которые обобщают его изыскания в области управления компаниями и позволяют разобраться, как совмещать анализ и интуицию в менеджерской работе, что необходимо для эффективного управления организацией, как формируются стратегии и принимаются решения в компаниях с разной структурой и как неэффективное управление становится причиной общественных проблем.

Книга будет полезна начинающим и опытным менеджерам, а также студентам вузов и бизнес-школ и всем интересующимся проблемами развития современных организаций и менеджмента.

Менеджмент. Природа и структура организаций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И наконец, существуют миссионерские организации, « монастыри », которые тоже, по сути, являются тотальными институтами. Но они стремятся не изменить жизнь, а прежде всего предоставить своим членам возможность вести некий уникальный образ жизни. Хороший пример – настоящие монастыри, ограждающие себя от внешнего мира, или группы людей, которые объединяются, образуя совершенно изолированные колонии и поселения. Это «закрытые системы», но в ином смысле, нежели тот, в котором этот термин использовался нами ранее, когда мы говорили об организациях, изменяющих направление внешнего влияния, чтобы самим контролировать свою среду. «Монастыри» не хотят контролировать никого, кроме поведения своих членов; они стараются отгородиться от внешнего мира буквально во всех возможных аспектах.

Конечно, ни одна организация не может полностью изолироваться от внешнего мира. И все миссионерские организации сталкиваются с двумя противоречащими друг другу, но неизменно идущими рука об руку проблемами – угрозой изоляции и угрозой ассимиляции. В совокупности эти виды давления делают миссионерские организации очень уязвимыми – если не как организации, то как конфигурации. С одной стороны, существует угроза изоляции – когда организация, стремясь защитить свою уникальную идеологию от давления со стороны «обычного» мира, становится все более интроспективной и в конце концов погибает из-за того, что совершенно не обновляется. Эта проблема особенно остро стоит в организациях-«монастырях», которые зачастую испытывают большие трудности с пополнением новыми членами (и действительно, как они могут найти новых людей, если они полностью изолированы от внешнего мира?). С другой стороны, существует угроза ассимиляции , когда организация слишком далеко высовывается из «раковины», стараясь пропагандировать свою идеологию, а это наносит идеологии огромный, иногда непоправимый вред. Особенно большому риску данного типа подвергаются миссионерские организации-реформаторы, так как им необходимо наладить довольно тесные контакты с миром «грязной, испорченной» реальности, который они стремятся изменить. В таких условиях нередко случается, что организации выживают, но их идеология умирает, в результате чего изменяется и их конфигурация (как правило, они становятся механистическими).

Идеология как наслоение традиционных организаций

До сих пор мы говорили об экстремальной форме идеологической организации – миссионерской. Но сильной идеологией отличаются также многие организации, которые не могут позволить себе иметь такую специфическую структуру. По определению Макса Вебера, миссионерская конфигурация представляет собой «идеальный тип» – такой, к которому иногда можно приблизиться, но которого крайне редко можно достичь на практике. Данный подход, возможно, работает в кибуце, организованном в удаленном уголке пустыни Негев, но он вряд ли применим для управления Hewlett-Packard или McDonald's, не говоря уже о динамично развивающейся университетской среде и даже о кибуце, расположенном ближе к Тель-Авиву и испытывающем его суетное, мирское давление.

Организации, имеющие сильные идеологии, но при этом испытывающие потребность в централизованной власти или специализированном опыте, обычно делают следующее: они «наслаивают» идеологические характеристики на более традиционную структуру – например, на механистическую, как в McDonald's или в кибуце, расположенном недалеко от Тель-Авива; либо на профессиональную, как в случае с «отличительными колледжами» Кларка; либо на новаторскую, как в Hewlett-Packard. Их миссия иногда звучит очень обыденно – предложение гамбургеров, обучение студентов, конструирование приборов и устройств. Но реализуется она с хорошей дозой идеологического пыла и рвения со стороны работников, свято верящих в нее и очень лояльных по отношению к своей организации.

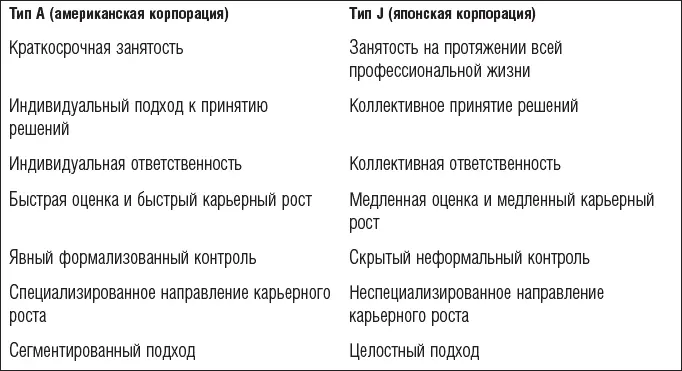

Самыми яркими примерами организаций данного типа являются, несомненно, некоторые японские корпорации, прежде всего Toyota. В представленной далее таблице исследователи У. Учи и А. Джагер сравнивают типичную крупную американскую корпорацию (тип А) с ее японским эквивалентом (тип J) [162] Ouchi W. G., Jaeger A. M. Type Z Organizations: Stability in the Midst of Mobility // Academy of Management Review. – 1978. – P. 308.

.

Все характеристики, перечисленные авторами в правой части таблицы (характеристики корпорации типа J), хорошо согласуются с нашим описанием того, какое влияние оказывает на организацию идеология: личные взаимоотношения между индивидом и организацией, коллективная природа ответственности и процесса принятия решений, целостный подход вместо специализации, отказ от формальных методов контроля в пользу неявных (нормативных). Все это указывает на то, что центральными элементами этой системы являются лояльность работников и идеология. Возможно, более точно Учи и Джагер передают суть, приводя пример, в котором классическая японская идеологическая ориентация противопоставляется традиционной бюрократической ориентации американских корпораций:

Во время посещений одним из авторов японского банка, расположенного в Калифорнии, и его японский президент, и американские вице-президенты обвиняли друг друга в неспособности сформулировать цели. Американцы имели в виду, что японский президент не может (или не хочет) определить для них четкие, выраженные в количественных показателях цели даже хотя бы на три месяца или на полгода; а японец – что его американские коллеги не могут осознать, что, поняв философию компании, можно без труда установить правильные цели для любой возможной ситуации [163] Ibid. P. 309.

.

Но в другом исследовании, проведенном У. Учи в соавторстве с Б. Джонсоном, обсуждается некая исконно американская корпорация, которая весьма четко соответствует типу J (авторы назвали этот тип типом Z; позднее Учи опубликовал труд, посвященный организациям данного типа [164] Ouchi W. G., Theory Z: How American Business Can Meet the Japanese Challenge. – Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1981.

). В ходе этого исследования авторы выявили в корпорации большую степень лояльности, сильную коллективистскую ориентацию, менее четкую специализацию и более активное использование неформальных механизмов контроля. Например, в ней «каждый новый менеджер, по сути, бесполезен на протяжении как минимум четырех-пяти лет. Именно столько времени требуется большинству членов организации, чтобы решить, подходит ли новый работник их компании и могут ли они ему доверять». Такой подход, несомненно, резко контрастирует с «аукционно-рыночной» атмосферой типичной американской фирмы, в которой считается, что «можно практически ежедневно распахивать двери и впускать в компанию сотню произвольно отобранных по всей стране руководителей высшего уровня и инженеров, и организация все равно будет работать не хуже, чем на данный момент» [165] Ouchi W. G., Johnson B. Types of Organizational Control and Their Relationship to Emotional Well Being // Administrative Science Quarterly, 1978. – P. 302.

.

Интервал:

Закладка: