Майк Тули - Справочное пособие по цифровой электронике

- Название:Справочное пособие по цифровой электронике

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Энергоатомиздат

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:5-283-02492-Х (рус.); 1-87077-500-7 (англ.)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Майк Тули - Справочное пособие по цифровой электронике краткое содержание

Систематизированы сведения по применению в микропроцессорной технике и микроЭВМ различного рода цифровых интегральных микросхем. Описаны схемотехника, назначение, методы использования и особенности конструирования цифровых микроэлектронных устройств. Рассмотрены варианты компоновки и печатного монтажа, обсуждена диагностика неисправностей цифровой техники. Для рассматриваемых микросхем приведены отечественные аналоги.

Для широкого круга читателей, не обладающих специальной подготовкой в области электроники и цифровой микропроцессорной техники.

Справочное пособие по цифровой электронике - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Микросхема IC1 (КМОП-делитель) осуществляет деление частоты входных сигналов на 1024 (2 10). Цепочка R1, D1 и D2 защищает IC1 от чрезмерных входных напряжений (максимум ±50 В). Микросхема IC2 представляет собой усилитель звуковой частоты с фиксированным коэффициентом усиления. Частотная характеристика этого усилителя постоянна в диапазоне от нескольких герц до 20 кГц и больше.

Монтаж.Все компоненты индикатора монтируются на куске печатной платы (10 полосок с 37 отверстиями), который легко отрезать от стандартной платы Veroboard. Монтажная схема прибора приведена на рис. П2.20.

Рис. П2.20. Монтажная схема звукового логического индикатора.

Всего на плате нужно сделать 20 разрывов печатных проводников.

Рекомендуется следующая последовательность сборки: гнезда IС, выходные пистоны, перемычки, резисторы, диоды и конденсаторы. Динамик монтируется в верхней части корпуса пробника, для чего вырезается отверстие диаметром примерно 14 мм, а приклеивается динамик эпоксидной смолой. Затем подсоединяются провода питания с соблюдением правильной полярности, красный провод с зажимом типа «крокодил» подключается к источнику +5 В.

Прежде чем вставить микросхемы в гнезда и закрепить плату, нужно внимательно осмотреть ее и проверить перемычки и разрывы печатных проводников, правильную ориентацию полярных компонентов (диоды и электрические конденсаторы), отсутствие выплесков припоя и закорачиваний печатных проводников.

После проверки платы две микросхемы вставляются в гнезда и плата закрепляется в корпусе. При этом не требуется никаких дополнительных приспособлений, так как плата плотно зажимается при соединении двух половин корпуса. Держатель зонда соединяется со входом прибора, а сам зонд закрепляется в держателе.

Проверка.Эта операция производится на функционирующей микропроцессорной системе, например на домашнем компьютере.

Питание его берется из удобной точки основного блока питания.

Когда зонд индикатора ничего не касается, никаких звуков не слышно. После прикосновения зондом к выходу генератора синхронизации (идеально подходит частота синхронизации от 1 до 4 МГц), слышен «чистый» тон с частотой 1–4 кГц. Если коснуться зондом одной из линий данных, то возникнет резкий звук (с частотой от 100 Гц до 1 кГц).

В том случае, если прибор не издает никаких звуков, необходимо вынуть печатную плату из корпуса и тщательно проверить ее, обратив внимание на ориентацию полярных компонентов (диодов, электролитических конденсаторов, микросхем) и правильность перемычек и разрывов.

Целесообразно прослушать генерируемые индикатором звуковые сигналы при касании зондом следующих точек в микропроцессорной системе: остальных линий шины данных; линии шины адреса (улавливаете ли вы различия между сигналами от старших и младших линий адреса?), линии шины управления (включая линии считывания и записи), линии разрешения микросхем.

Компоненты. Резисторы (угольные, 0,25 Вт, 5 %): R1 = R3 = 3 кОм; R2 = 22 кОм; R4 = 220 Ом; конденсаторы : С1 = 10 мкФ (танталовый, 25 В); С2 = 0,1 мкФ (полистироловый); С3 = 10 мкФ (электролитический, 16 В); С4 = 10 мкФ (электролитический, 25 В); С5 = 100 мкФ (электролитический, 16 В); С6 = 220 мкФ (электролитический, 16 В); полупроводниковые приборы : IC1 — 4020В; IC2 — ТВА820М; D1, D2 — 1N4148; D3— 1N4001.

Дополнительные детали:динамик с сопротивлением 8 Ом; гнездо для микросхемы 8-контактное (1 шт.); гнездо для микросхемы 16-контактное (1 шт.); корпус с размерами 140x30x20 мм; односторонние пистоны диаметром 1 мм (5 шт.); плата типа Veroboard с размерами 95x63 мм.

2.9. Врезка для интерфейса RS-232C

Это несложное устройство не только дает пользователю возможность изменять конфигурацию системы RS-232C, но и позволяет просмотреть разнообразные сигналы, а также выявить наиболее характерные отказы.

За последние несколько лет появилось довольно много схем подобных устройств. Одни из них обладают минимальными возможностями, например только индицируют состояния сигнальных линий, а другие показывают скорость передачи в бодах и автоматически определяют конфигурацию системы RS-232C в терминах DTE и DCE.

Предлагаемое устройство спроектировано с расчетом его изготовления в домашних условиях. С его помощью одновременно индицируются как MARK или SPACE логические состояния на любых двух линиях, подключается любая линия к любой другой линии (с любой стороны интерфейса), задается на любой линии состояние MARK или SPACE, подключается к любой линии внешнее оборудование, например осциллограф, цифровой счетчик, генератор импульсов и т. п., устройство полностью автономно и работает от внутренних батарей.

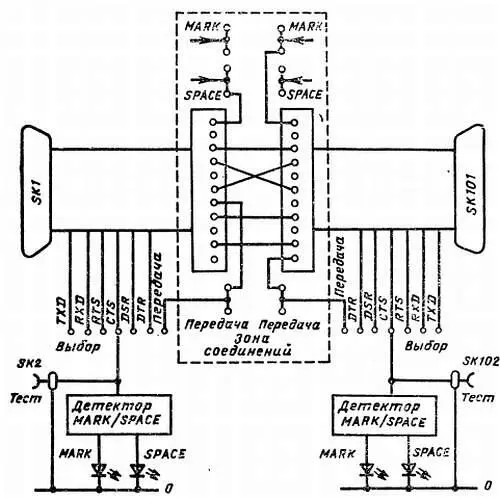

Описание схемы.Упрощенная схема врезки для интерфейса RS-232C показана на рис. П2.21.

Рис. П2.21. Упрощенная схема врезки. Отметим, что основная земля и сигнальная земля соединяются и подключаются к нулевому потенциалу (шасси).

Схема симметрична относительно зоны соединений (с каждой стороны интерфейса). Соединения в этой зоне осуществляются с помощью перемычек для печатных плат или коротких проводов, заканчивающихся штекерами диаметром 1 мм. К зоне соединений подводятся также точки с уровнями постоянного напряжения, соответствующими состояниям MARK и SPACE.

Шесть наиболее важных сигнальных линий (TXD, RXD, RTS, CTS, DSR и DTR) с каждой стороны интерфейса подаются на выбирающий переключатель. Выход переключателя связан со схемой обнаружения МАRК/SPACE, а также с разъемом ввода-вывода для внешнего контрольно-измерительного прибора. Седьмое положение переключателя используется только по мере необходимости для передачи остальных сигналов из зоны соединений в схему обнаружения MARK/SPACE.

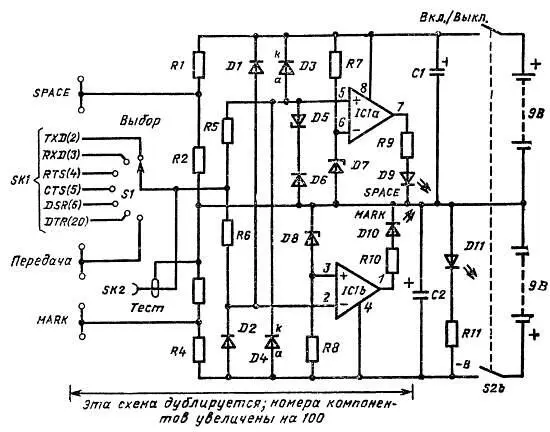

Электрическая схема врезки для интерфейса RS-232C приведена на рис. П2.22.

Рис. П2.22. Принципиальная электрическая схема врезки для интерфейса RS-232C.

Абсолютно симметричная схема для другой стороны интерфейса на рисунке не показана, а номера ее соответствующих компонентов отличаются от показанных на 100, например S1 и S101.

Сигналы из зоны соединений выбираются с помощью переключателей S1 и S101. Микросхемы IC1a и IC1b действуют как компараторы; на их выходах образуются высокие уровни, когда входное напряжение больше +3 В или меньше —3 В соответственно. Диоды D1—D4 обеспечивают защиту от входных напряжений, превышающих положительное и отрицательное максимальное напряжения питания (максимальное напряжение в интерфейсе RS-232C равно ±25 В). Стабилитроны D7 и D8 образуют эталонные напряжения для компараторов, т. е. минимальное напряжение для SPACE и максимальное напряжение для MARK. С помощью D5 и D6 преодолевается ограничение используемого операционного усилителя, когда входное напряжение близко к отрицательному напряжению питания. Питание схемы обеспечивают две сухие батареи по 9 В каждая, а светодиод D11 сигнализирует о включенном питании.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: