Владислав Прусенко - Мир наизнанку. Книга для тех, кто не разбирается в людях

- Название:Мир наизнанку. Книга для тех, кто не разбирается в людях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005347466

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Прусенко - Мир наизнанку. Книга для тех, кто не разбирается в людях краткое содержание

Мир наизнанку. Книга для тех, кто не разбирается в людях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

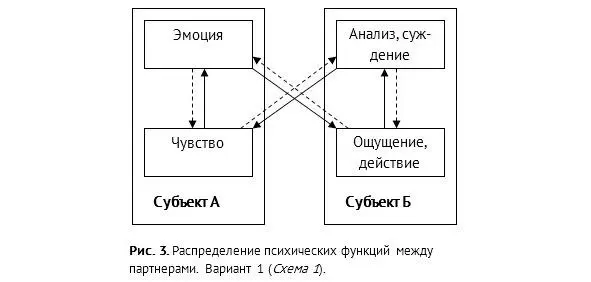

В этой перекрученной петле действия родителя не встречаются напрямую с ощущениями ребенка (и то и другое – разные стороны функции сенситивности), а действия ребенка – с ощущениями родителя. Аналогично, чувства не встречаются с чувствами, эмоции – с эмоциями, а логика – с анализом. Обратной связи, по сути, нет. Механизмы осознанной саморегуляции не формируются за ненадобностью, общение на равных не формируется тоже. Это концепция влиянияна партнера, а не общенияс ним.

Можно также сказать, что каждый пытается контролировать подсознание партнера и избегает встречи с сознанием!Этот момент очень важно запомнить, если мы хотим разобраться, что с этим делать.

Для манипуляции желаниями ребенка родитель использует либо эмоции, либо «объективную необходимость», т.е. логику. Соответственно, и у ребенка потребности бывают первичные – они формируют сенситивную функцию психики; и вторичные – они формируют его чувства (функцию интуиции). В результате (предположительно) ведущие функции ребенка формируются таким образом, чтобы создать петлю полного дополнения с одним из родителей, типа той что на рисунке ниже. Часто первый ребенок формируется в дополнении к матери (мамин сын), второй – как дополнение к отцу (папина дочка); дальше ситуация усложняется. (Это в случае, если психотип родителей определен и устойчив, что бывает далеко не всегда, но это – другая тема).

Однако мы уже знаем, что Эмоции и Логика – это функции-антагонисты; Чувства и Ощущения, в смысле Интуиция и Сенсорика, – тоже антагонисты. Получается, что ребенок конкурирует с одним из родителей и по первой – «системообразующей» – функции, и по второй – творческой. При этом, обе функции ребенка имеют тенденцию подавляться полем родителя, блокируя развитие. Ребенок, конечно, пытается этому противостоять, но итог зависит только от того, насколько родитель способен остановиться и ограничить свое давление на ребенка. При том, что базовое естественное поведение ребенка неизбежно будет его, родителя, раздражать.

Петля на рис.3 может быть двух типов:

– Одну можно условно назвать петлей контроля . Ее задача – манипулировать и управлять желаниями, внутренним миром ребенка. Ее особенность в том, что внутренний мир ребенка (чувства и желания) контролируется родителем, а внешние проявления возникают как производные.

– Аналогичную петлю с противоположным направлением стрелочек можно условно назвать петлей опеки . В ней совершаемые родителем действия непосредственно влияют на детские эмоции. Ее особенность в том, что внешние проявления ребенка (например, эмоции) являются реакцией на действия родителя, а внутреннее состояние (чувства или физическое состояние) возникает уже как память об этом процессе.

По сути, это как петли прямой и обратной связи, с тем уточнением, что невозможно выяснить, какая связь обратная, а какая прямая – они равноценны и неразделимы, хоть и разнонаправлены. То, какая петля будет доминировать в ребенке, определяется, наверное, тем, чего больше у него было в детстве – контроля или опеки.

Что здесь любовь?

Интересно посмотреть, какие вообще смыслы стоят за словом «любовь» для каждого участника событий. Итак:

Ребенок подсознательно верит, что:

– я тебя люблю = я тебя ем;

– ты меня любишь = ты обо мне заботишься (позволяешь себя есть);

Ребенок транслирует, что:

– я люблю = я делаю, что хочу;

– ты меня любишь = позволяешь мне всё, что я хочу;

Родитель подсознательно верит, что:

– я тебя люблю = контролирую, говорю кем быть и что делать;

– ты меня любишь = ты подчиняешься;

Родитель транслирует, что:

– люблю = забочусь о тебе бескорыстно;

– ты любишь = позволяешь о тебе заботиться;

Так возникают типичные коммуникативные искажения. Если любовь – это послушание, то ее можно требовать, даже прибегая к насилию. К такой «любви» можно склонить или вынудить: обещаниями, шантажом, запугиванием, принуждением и т. д. и т. п. Такую «любовь» можно дать и можно отнять; и вообще, можно обращаться с ней так, будто это вещь . В широком смысле, это искажение, как и многие другие, возникает от того, что мы по инерции пытаемся обращаться с чувствами как с вещами – подобно тому, как прообразом материнской любви (чувства) стало материнское молоко (вещь). При этом индивидуальность «любимого», вообще говоря, только мешает его «любить», и агрессивно разрушается за ненужностью.

Нетрудно видеть, что из этих наборов установок одна пара является синонимичной и обеспечивает взаимное притяжение в системе родитель-ребенок, – это концепция безусловной заботы/опеки. Эти установки открыто транслируются и соответствуют «идеальному миру и согласию» в отношениях. Когда ребенок с удовольствием потребляет, а родитель с удовольствием его кормит.

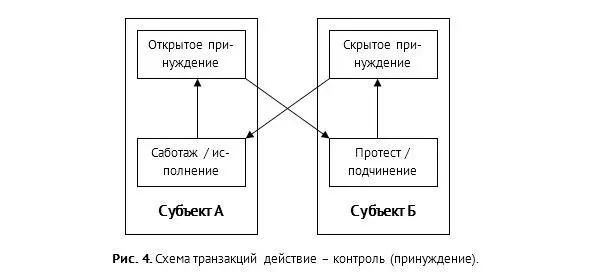

И одна пара является антонимичной, обеспечивая отталкивание: это пара контроль-вседозволенность. Эта пара установок подразумевается подсознательно и соответствует скрытому конфликту «контроль-подчинение». Скрытому – потому что всем нравится думать, что «мы вместе добровольно и по любви, и никакого насилия нет».

Кроме того, степень осознания (одобрения, разрешения) для каждого набора различается.

Попарно эти установки образуют что-то похожее на равноценный обмен, типа «я забочусь – ты подчиняешься», но по сути – это формы взаимного контроля и ограничения, одна из которых (формально, на словах) одобрена обществом, а другая – так же, на словах, осуждается.

Кстати сказать, из этого следует, что высокий контроль со стороны родителя влечет за собой низкую способность к самоконтролю ребенка. И наоборот, слабый контроль со стороны родителя может рождать излишнюю склонность к самоконтролю ребенка.

Вывод, конечно же, очевиден: контроль и забота должны быть тщательно сбалансированы с учетом темперамента и психотипа ребенка, а не неврозов родителей.

Как вербальное и невербальное оказались в разных субличностях

Какую бы из описанных пар «контроль-исполнение» мы ни выбрали, планированиеи действиеокажется в разных аспектах пары родитель-ребенок , разных субличностях, связь между которыми может быть весьма слабой и нелинейной. А иногда, и довольно часто, явно антагонистичной: родитель сказала «делай» – ребенок сказал «не буду».

Я думаю, принуждение и контроль над другими можно отнести к вербальному контуру, а действие и контроль над собой – к невербальному.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: