Сергей Алексеев - Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений

- Название:Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Сатисъ

- Год:2017

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-7868-0025-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Алексеев - Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений краткое содержание

Иллюстрированная, содержащая словарь наиболее употребительных терминов книга будет полезна всем интересующимся православной иконой.

Издание 2-е, исправленное и дополненное.

Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Об этой статуе писали и другие древние авторы, а историк Созомен свидетельствует о уничтожении ее во времена императора Юлиана Отступника в 361–362 годах по Р. X.

Евсевий также пишет следующее: «…посредством красок на картинах сохранены лики апостолов Петра и Павла, да и Самого Иисуса Христа. Вероятно, древние, следуя обычаю язычников, выражали таким образом уважение ко своим благодетелям».

Свидетельство Евсевия Памфила представляет особый интерес и тем, что он был категорически против любых изображений в христианстве.

Таким образом, и Предание, и исторические документы свидетельствуют нам о существовании изображений Спасителя уже в апостольские времена.

И еще одно важное свидетельство о внешности Спасителя, относящееся уже к современности.

С 1578 года в Турине, в соборе св. Иоанна Крестителя находится на постоянном хранении плащаница, или погребальная пелена, считающаяся той самой погребальной пеленой, в которую было обернуто Пречистое тело Спасителя. Это большое полотно светло-желтого цвета длиной 4 метра 30 сантиметров и шириной 1 метр 10 сантиметров. На ткани запечатлена в полный рост обнаженная фигура человека спереди и со спины. Слегка размытое изображение складывается из темно-бурых пятен различной плотности и носит характер фотографического негатива. Множество различных исследований как со стороны Церкви, так и со стороны научного мира убедительно доказали, что изображение на плащанице не нанесено краской или каким-либо другим красителем и явно не создано руками человека.

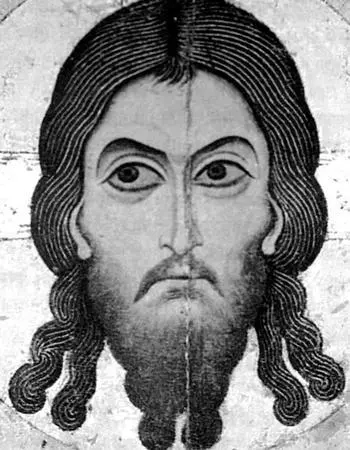

В настоящее время синдологи (специалисты, занимающиеся изучением плащаницы) стремятся доказать уже не ее нерукотворность, а принадлежность к факту Воскресения Иисуса Христа. Компьютерная обработка отпечатков тела на ткани позволила воссоздать трехмерное изображение Лика с плащаницы. И вот что удивительно. Лик Спасителя на иконах канонического письма — византийских и древнерусских — и Лик Человека с плащаницы, очень и очень схожи.

Лик с Туринской плащаницы

Трехмерная компьютерная модель Лика с плащаницы

Новгородская икона XII века «Спас Нерукотворный»

Российский профессор Б.В. Сапунов, доктор исторических наук, используя свидетельства о внешности Спасителя, составил письменный перечень характерных черт Иисуса Христа.

Далее при помощи экспертов-криминалистов и специалистов по компьютерной обработке получил портретное изображение Спасителя.

Немногим ранее западные ученые проделали подобный эксперимент с раннехристианскими изображениями Христа. Оба результата имеют полное соответствие с изображением на Плащанице. Таким образом, Плащаница служит зримым подтверждением сходства иконописных черт облика Спасителя с Его реальным историческим образом.

Но почему же первохристиане, столь бережно сохранившие слова, слышанные ими из уст Спасителя, не сохранили ни одного из Его изображений?

Основных причин здесь две. О первой хорошо говорит Леонид Александрович Успенский, автор книги «Богословие иконы Православной Церкви»: «…некоторые христиане, особенно пришедшие из иудейства, основываясь на ветхозаветном запрете образа, отрицали его и в христианстве, и это тем более, что христианские общины были со всех сторон окружены язычеством с его идолопоклонством. Учитывая весь разрушительный опыт язычества, эти христиане пытались оградить церковь от заразы идолопоклонства, которое могло проникнуть в нее через художественное творчество».

Вторая причина — эсхатологическая. Первые христиане жили в ожидании скорого второго пришествия Спасителя и Страшного Суда. Важнейшим делом было стремление к внутреннему преображению человека и подготовка к достойному ответу перед Господом. Упование на скорую встречу со Спасителем отодвигало на второй план заботу о сохранении Его облика для потомков.

И нужно, конечно учитывать следующее. Современные люди, часто не задумываюся, в каком ограниченном информационном пространстве жили христиане первых веков, не учитывают скорость распространения информации в те времена. Сегодня о важнейших событиях можно узнать сразу и даже в самых отдаленных уголках земли, благодаря мощнейшим техническим способам оповещения. В древности же способы эти были таковы: словесные — из уст в уста и письменные — из рук в руки.

А средство доставки одно — посыльный. Не лучше обстояло дело и с хранением информации. Поэтому, многие из священных предметов и изображений ранних христиан нам неизвестны. И можно сказать, что от первохристианских изображений до догмата иконопочитания, принятого на Седьмом Вселенском соборе в 787 году прошел длительный и сложный период. И в самом начале этого периода, во II–III веках, наряду с реалистичными (то есть выполненными в рамках античной изобразительной грамотности) присутствовали изображения и символические.

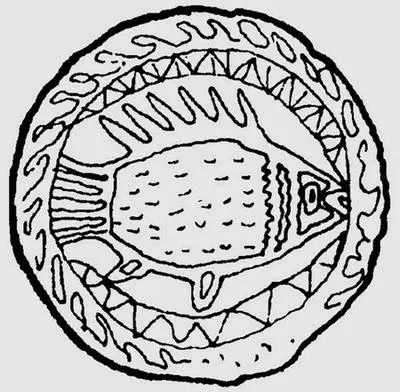

Изображение рыбы на печати для просфоры

Самым распространенным из символов Спасителя было изображение рыбы. Аббревиатура греческой фразы Ιησούς Χριστός, Θεού Υίός, Σωτήρ (Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель) — складывается в слово Ιχθύς ( ихтис ), которое и означает «рыба». Если обратиться к евангельским сюжетам, то символы рыбы и рыболовов имеют там вполне определенное смысловое значение.

Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков ( Мф. 4, 18–19 ).

Святитель Климент Александрийский в своем гимне Спасителю восклицает: «Ловец смертных (рыболовов), Тобою спасаемых! Ты уловляешь чистых рыб в волнах неприязненных из моря нечестия для жизни блаженной».

Если же вспомнить и о чудесном насыщении народа в пустыне несколькими хлебами и рыбой, чудесный улов рыбы и трапезу воскресшего Христа с учениками на берегу Тивериадского озера, то можно толковать знак рыбы и как раннехристианский символ Евхаристии, о чем есть упоминания у церковных писателей. А сама фраза: Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель, — это, по сути, древнейший символ исповедания христианской веры.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: