Сергей Алексеев - Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений

- Название:Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Сатисъ

- Год:2017

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-7868-0025-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Алексеев - Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений краткое содержание

Иллюстрированная, содержащая словарь наиболее употребительных терминов книга будет полезна всем интересующимся православной иконой.

Издание 2-е, исправленное и дополненное.

Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Агнец Божий

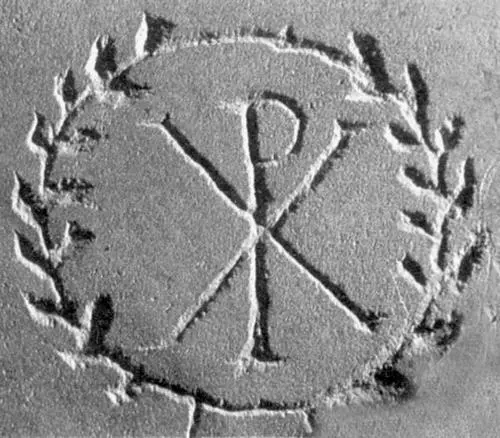

Монограмма Христа

Среди священных изображений первых веков, находимых в римских катакомбах, которые не впрямую символизируют Спасителя, а изображают саму идею Спасения, можно выделить следующие: якорь — образ христианской надежды; феникс — умирающая и воскресающая птица — образ всеобщего воскресения; символом воскресения является и петух, который своим криком пробуждает от сна; павлин — символ бессмертия, так как по древним повериям его мясо не подвержено гниению; виноградная лоза — указание на Церковь, ведомую Христом: Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода… ( Ин. 15, 5 ).

Агнец же, как и рыба, впрямую отображает Христа, который в Евангелии назван Агнцем Божиим, Который берет на Себя грех мира ( Ин. 1, 29 ).

К знаковым символам можно отнести монограмму Христа, которую в одних случаях обрамляют венцом, как напоминание о терновом венце Спасителя, а в других — в монограмму дополнительно включают буквы а и со, согласно словам из Откровения святого евангелиста Иоанна Богослова: Я есмь Альфа и Омега, начало и конец… ( Откр. 21, 6 ).

Орфей. Раннехристианская фреска из римских катакомб

Раннехристианские художники использовали в качестве символов не только изображения различных предметов, элементов флоры, представителей фауны, но и человека. Из античной мифологии был заимствован образ поэта Орфея, который своим сладкогласным пением и игрой на лире усмирял диких зверей. Этот образ был переосмыслен христианами как символ Самого Христа, Который проповедью любви и милосердия изменил нрав людей.

Но наиболее распространенным было изображение доброго пастыря.

Я есть пастырь добрый: пастырь полагает жизнь свою за овец ( Ин. 10, 11 ).

Этот символ имеет особое догматическое содержание. Л.А. Успенский писал: «Пастырь — воплощенный Бог — несет на себе заблудшую овцу — падшую человеческую природу и сочетает ее со Своей Божественной славой».

В чем же причины столь широкого использования символических изображений?

Во-первых, — сам строй мышления древних христиан, в котором значительное место занимала притча. По наблюдению святителя Климента Александрийского, притча, весьма распространенная в библейских текстах — особый способ выражения мысли, при котором за внешней, упрощенной для доступности восприятия, формой скрывается более глубокий смысловой план.

Христос в виде Доброго Пастыря

Другим серьезным основанием для появления символических образов послужило стремление христиан оградить свою веру от поругания, сделать христианские символы доступными для понимания только в среде посвященных. Такие знаки позволяли христианам узнавать друг друга в окружении враждебно настроенного языческого мира.

Символические изображения в раннехристианской живописи, барельефе и скульптуре, в предметах прикладного назначения послужили определенной ступенью в развитии художественного языка священных изображений. Само понятие символ (от греческого συμβολον — знак, примета, признак, печать) помимо своего основного значения определяется и как соединение, связь, как часть предмета или понятия, дополняющая его до целого. В древности, расставаясь на длительное время, люди разделяли на части какой-нибудь предмет, например, дощечку, и оставляли эти части у себя в качестве опознавательного знака. Подавая о себе весть через незнакомцев, или встречаясь по прошествии многих лет, они соединяли разрозненные части в единое целое, тем самым свидетельствуя о подлинности сообщения или о самом себе. Отсюда и происходит понятие символа, как части, которая и дополняет нечто расчлененное до целого, и свидетельствует о истине. Поэтому можно сказать, что раннехристианские символические изображения — связующее звено церковного искусства первых веков со священными изображениями нашего времени; именно символические изображения заложили основной принцип понимания христианской живописи: за внешней формой видеть внутреннее содержание, то, что потом в иконописании будет осознано как образ и первообраз.

Изображение непосредственно Самого Христа — качественно новый этап развития иконографии Спасителя. Как упоминалось выше, наряду с символическими образами и сохранившимися в начальный период историческими изображениями Спасителя, были распространены и другие — идеализированные, выполненные в античных традициях и весьма далекие от сложившегося в поздней иконографии образа Христа. Безбородый юноша, с миловидными чертами лица, зачастую в окружении учеников — таким предстает Спаситель на барельефах римских саркофагов. Не только на Западе, но и на Востоке этот тип также получил распространение.

Выдающийся византолог, автор труда «Иконография Спасителя», академик Никодим Павлович Кондаков, изучая барельеф V века из монастыря Сулу в Константинополе, писал, что Спаситель «изображен в виде стройного, безбородого юноши, с длинными, вьющимися волосами, охваченными повязкой… Образ Христа напоминает высокие типы мудрецов, но в юношеском возрасте».

Из Евангелия от Луки мы знаем, что Иисус, начиная Свое служение, был лет тридцати ( Лк. 3, 23 ), то есть Спаситель, выходя на свою проповедь был, по тем временам, зрелым, умудренным опытом человеком.

Раннехристианские изображения Спасителя на рельефах римских саркофагов

Поэтому следует сказать, что изображения Христа в виде юноши не означало того, что раннехристианские художники не были внимательны к свидетельству евангелиста. Дело в том, что подобные идеализированные изображения Христа как нельзя лучше соединялись в сознании человека, воспитанного на античной эстетике, с христианской проповедью. Ведь и первохристианские апологеты — защитники христианского мировоззрения — взяли в свой арсенал язык греческой философии, так как он был наиболее пригоден для создания христианского богословия.

Таким образом, ко времени правления св. Константина Великого (307–337 гг.), при котором христианство получило статус официальной религии, уже существовали определенные типы изображений Спасителя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: