Сергей Алексеев - Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений

- Название:Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Сатисъ

- Год:2017

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-7868-0025-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Алексеев - Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений краткое содержание

Иллюстрированная, содержащая словарь наиболее употребительных терминов книга будет полезна всем интересующимся православной иконой.

Издание 2-е, исправленное и дополненное.

Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Получив свидетельство милости Божией к раскаявшемуся и возопившему о спасении грешнику, правитель Едессы исцелился, стал ревностным последователем Христа и привел к христианству своих подданных. Сам Образ был прибит на «доску негниющу» и помещен над городскими вратами.

Когда один из последующих правителей вернулся к язычеству, образ пришлось скрыть — замуровать в нише городской стены, и место это, вначале тщательно оберегаемое христианами, через четыре столетия было совершенно забыто.

В 545 году, во время осады Едессы войсками персидского царя Хозроя, едесскому епископу Евлалию было дано откровение о местонахождении Нерукотворного образа. Разобрав в указанном месте кирпичную кладку, жители увидели не только прекрасно сохранившийся образ, но и отпечаток Пресвятого лика на керамиде — глиняной доске, закрывавшей Святой Убрус. После этого чудесного обретения и после общегородского молебна перед образом, войска неприятеля неожиданно сняли осаду и спешно покинули пределы страны.

Нерукотворенный Образ вплоть до X века был главной святыней города, а в 944 году торжественно перенесен в Константинополь.

В 1204 году, после разгрома Константинополя крестоносцами, святой Убрус, вместе с другими реликвиями православных христиан, вывозимыми на корабле в Европу, погибает во время морской бури.

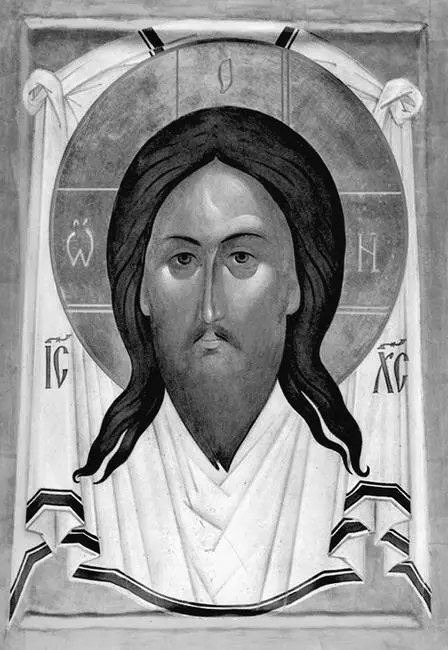

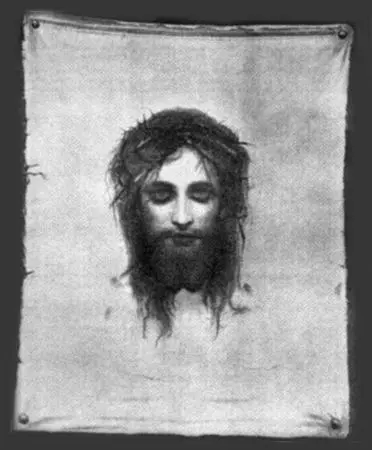

Спас Нерукотворный на убрусе (Убрус)

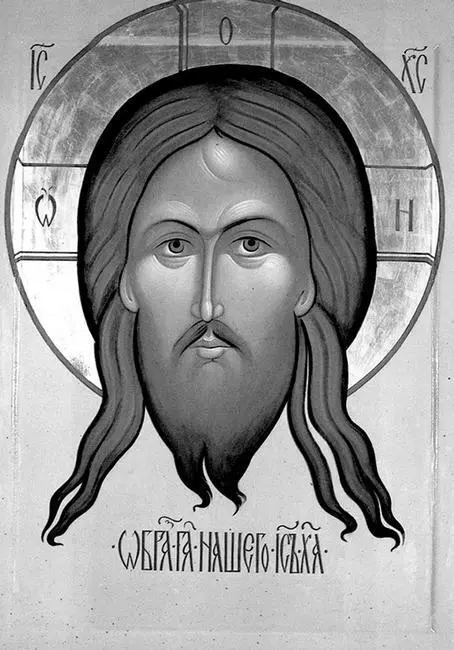

Спас Нерукотворный на чрепии (Чрепие)

В православной иконописной традиции прослеживаются два основных вида изображений Нерукотворенного Образа Спасителя — Спас на убрусе (или Убрус) и Спас на чрепии (или Чрепие).

На иконах типа «Спас на Убрусе» изображение лика Спасителя помещено на фоне плата, верхние концы которого завязаны узлами, подчеркнуты складки ткани, а по нижнему его краю пущена кайма.

Лик Спасителя — лик человека средних лет с тонкими, одухотворенными чертами, с бородой, разделенной надвое, с длинными, вьющимися на концах волосами, и с прямым пробором.

Вокруг головы неотъемлемый элемент любой православной иконы — нимб. Цвет нимба, как правило, золотой. В некоторых случаях вместо золота используются оттенки цветов, близкие по гамме к золотому: желтый или охристый. В отличие от нимбов святых, нимб Спасителя имеет вписанный крест. Этот элемент, называемый «крещатый нимб» имеется только в иконографии Иисуса Христа. В византийских изображениях крест украшался драгоценными камнями, по краям нимба ставились буквы α и ω.

Позднее крест в нимбе стали изображать состоящим из девяти линеек — по числу девяти ангельских чинов и вписывать буквы ò ών, что значит «сущий», а по сторонам нимба, на фоне, помещать сокращенное именование Спасителя —  .

.

Вообще икона имеет право называться священным изображением только тогда, когда на иконной доске надписано именование изображенного. В древности, когда еще не сложился чин освящения икон, священное изображение считалось пригодным для богослужения после того, как было начертано имя. В онтологическом, надмирном смысле, это означает соединение слова и образа — словесного и зрительного откровения Божия. Поэтому во всех православных иконах обязательно присутствует именование.

Второй вид рассматриваемой иконографии — «Спас на чрепии» или «Чрепие». Согласно Священному Преданию, изображение Божественного лика, после чудесного обретения Убруса, отпечаталось и на керамиде — черепице, которой был закрыт Нерукотворенный образ. На этих иконах нет изображения плата и фон ровный.

Иконография Нерукотворного Спаса содержит только оглавные изображения.

Иногда на иконах «Спас на убрусе» изображают фигуры ангелов, которые поддерживают края плата. Традиционно на Руси изображения Нерукотворенного Образа Спасителя помещали над городскими вратами и на воинских стягах.

Икона «Плат Вероники»

Начиная с XVIII века в России появляются оглавные изображения Христа на фоне плата в терновом венце. Эти изображения — заимствования из западноевропейской иконографии и живописи. Восходят они к древней легенде, окончательно сформировавшейся в среде францисканских монахов к XV веку. Во время крестного пути Спасителя на Голгофу, женщина по имени Вероника отерла Его лицо платом, на котором отпечатался Божественный лик. Иконы этого типа, который был принят Русской Православной Церковью и которые получили название «Плат Вероники», передают муки и страдания Христа как Агнца Божия Который берет на себя грех мира ( Ин. 1, 29 ).

Основной же богословский смысл иконы «Спас Нерукотворный» — воплощение Сына Божия для спасения страждущего человечества.

Пантократор — слово греческое. Оно образовано от παν — все и κράτωρ — сильный. То есть παντοκράτωρ — вседержитель.

Характерной особенностью этого иконографического типа является изображение благословляющей руки Господа и раскрытой или закрытой книги.

Фигура Спасителя имеет в основном поясное изображение, часто встречаются изображения в полный рост, реже — огрудные.

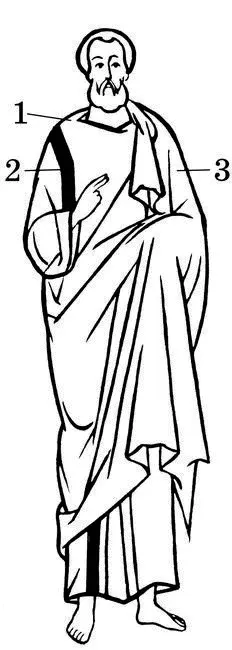

Спаситель облачен в характерные для периода Его земной жизни одежды: хитон и гиматий.

Хитон — одежда в виде рубахи. На правом плече хитона изображается клавий или клав — нашивная вертикальная полоса — знак патрицианского достоинства. Конечно, по своему земному статусу сын небогатого иудейского плотника не мог быть патрицием; клав в этом случае — символ чистоты и совершенства человеческой природы Спасителя.

Еще клав трактуется как знак посланничества, признак особой мессианской роли Спасителя. Такую нашивную полосу можно увидеть и на иконах святых апостолов — провозвестников Слова Божия.

Гиматий — прямоугольный кусок ткани в виде плаща. Использовался в качестве верхней одежды.

Мужская одежда античного периода:

1 — хитон,

2 — клав,

3 — гиматий

Традиционно хитон Спасителя имеет оттенки красного цвета, а гиматий — синего. Сочетание этих двух цветов символизируют земную — человеческую — и небесную — Божественную природы Спасителя.

Красный цвет — это и символ мученичества, поскольку он напоминает цвет крови, и символ царского достоинства, так как пурпурные одежды являлись прерогативой императора и знати.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: