Сергей Алексеев - Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений

- Название:Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Сатисъ

- Год:2017

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-7868-0025-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Алексеев - Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений краткое содержание

Иллюстрированная, содержащая словарь наиболее употребительных терминов книга будет полезна всем интересующимся православной иконой.

Издание 2-е, исправленное и дополненное.

Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Дни славы Божией. Иконография Воскресения Христова и двунадесятых праздников

Начало христианских праздников восходит к праздникам ветхозаветным, в основе которых лежат определенные исторические события. Например, праздник ветхозаветной Пасхи является напоминанием об избавлении от египетского рабства, а в основе праздника Кущей — память о блуждании израильтян в пустыне после исхода из Египта. Но не только исторические события служили поводом для отдохновения от земных дел.

Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осел твой, ни всякий] скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его. (Исх. 20, 8-11)

Так заповедовал людям Господь. В этой заповеди прослеживается и забота Господа о человеке как о физическом существе, которому необходим отдых для восстановления сил, и попечение о духовном росте человека, потому что во время отдыха от суетных земных дел следует думать о вечном: день седьмой — суббота Господу, Богу твоему.

У христиан днем покоя — седьмым днем, является воскресенье. Именно в этот день недели произошло Воскресение из мертвых Господа Иисуса Христа. Это величайшее событие в истории человеческого спасения послужило основанием для главного христианского праздника — Воскресения Христова или, по-другому, Пасхи Новозаветной.

Воскресение Христово всегда связывалось в сознании христиан с избавлением людей от первородного греха. Христос, как истинный Бог и как истинный человек, испытав на себе всю полноту страданий и смерти, той смерти, которой должен был умереть каждый ветхий человек, разрушил само понятие смерти. «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав», — свидетельствует тропарь Светлого Христова Воскресения. Именно поэтому момент Воскресения — непостижимый и никем не виденный не отображен в иконографии, а икону, где было бы изображено непосредственно само Воскресение, заменила икона «Сошествие во ад», где явлено избавление людей от уз вечной смерти.

Основой для этой иконографии послужило апокрифическое евангелие Никодима, где приводится рассказ о сошествии Иисуса в ад, а также сочинения Евсевия Александрийского «Слово о сошествии Иоанна Предтечи в ад» и Епифания Кипрского «Слово о погребении тела Господа нашего Иисуса Христа», написанные в IV столетний.

В апокрифе Никодима от имени сыновей Симеона Богоприимца, которые чудесным образом воскресли из мертвых и явились в город Аримафею, дается следующее описание сошествия Спасителя в ад: «И тотчас Царь славы, крепкий Господь силою Своею попрал смерть, и схватив диавола, связал (его), предал его муке вечной и увлек земного отца нашего Адама и пророков, и всех святых, сущих (в аду), в Свое пресветлое сияние.

…И сказал Господь, простирая руку Свою: Приидите ко Мне, все святые мои, ибо имеете подобие образа Моего — вы, кто из-за древа диавольского были на смерть осуждены. Ныне же видите: древом диавольским Я осудил смерть».

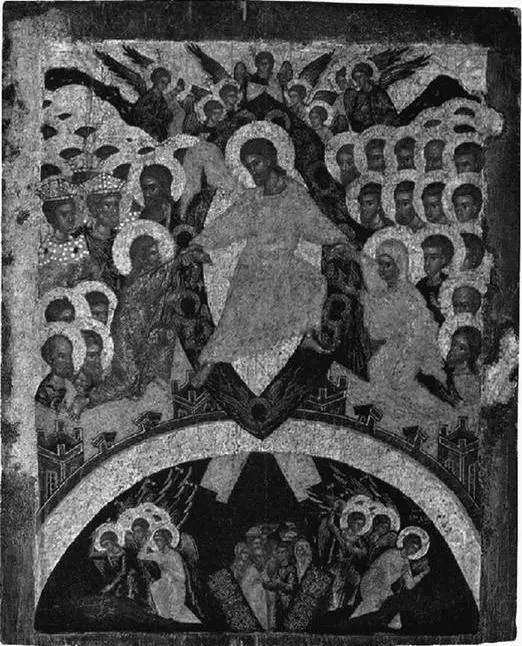

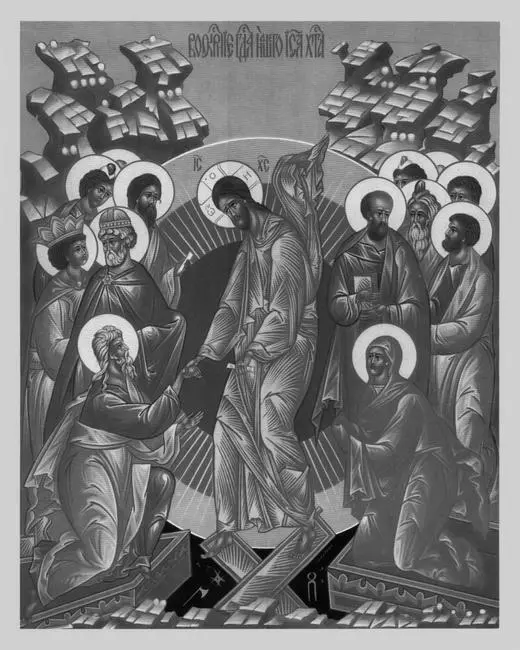

Иконография «Сошествия во ад», окончательно сформировавшаяся к XII веку в византийской иконописи, представляет собой симметричную композицию со Спасителем в центре. Вокруг фигуры Христа круг — мандорла ( греч. — слава), который символизирует свет, принесенный Иисусом Христом во тьму ада. Ноги спасителя попирают крестообразно сломанные врата ада. По сторонам помещены изображения ветхозаветных пророков и праотцев, среди которых Давид, Соломон, Иоанн Предтеча, Адам, Ева, Авель. На некоторых изводах мандорла Спасителя изображена в форме эллипса с заостренными углами, в одной руке Христа — крест, другую Он протягивает коленопреклоненному Адаму. На Псковской иконе XV века Спаситель Протягивает правую руку Адаму и левую — Еве. Горки, возвышающиеся над фигурами, символизируют мир вышний и являются определенной антитезой черной бездне ада.

Сошествие во ад. Псков. XIV в.

Икона «Сошествие во ад. Воскресение Христово»

К XVI веку композиция иконы значительно усложняется: появляются изображения ангелов, фигура диавола в адовой пещере, мертвые, восстающие из гробов. А к XVII столетию в иконографию стали проникать элементы западноевропейской живописи: на иконе стали появляться изображения гроба с отваленным камнем, спящей стражи и Спасителя восстающего из гроба.

Для древнерусской же иконописи характерно двойное название рассматриваемой иконографии — «Сошествие во ад — Воскресение Христово», что свидетельствует о благоговейном отношении к самому моменту Воскресения, который, как уже упоминалось, не описан евангелистами.

Двунадесятыми называются великие христианские праздники, посвященные событиям священной и церковной истории. Их двенадцать и первым в их ряду, по исторической хронологии, стоит Рождество Пресвятой Богородицы( 8/21 сентября).

В Евангелии нет описания этого события, оно сохранено в Священном Предании. Иконография же праздника основана во многом на апокрифе — протоевангелии Иакова, брата Господня по плоти, то есть сына святого праведного Иосифа Обручника от первого брака. Иногда протоевангелие называют «История Иакова о рождении Марии». В апокрифе говорится о благочестивых, долгое время остававшихся бездетными, супругах Иоакиме и Анне. Благодаря своему обоюдному молитвенному усердию святые праведные Богоотцы в старости получили великий дар Божий — рождение дочери, которой дали имя Мария. «И взяла ее мать в чистое (святое) место в спальне, и дала ей грудь. И воспела Анна песнь Господу, говоря: Воспою песнь Господу, ибо он снизошел ко мне, и избавил меня от поношения моих врагов, и даровал мне плод справедливости своей, единственный столь многим обладающий перед глазами Его».

Окончательно иконография праздника сложилась к Χ-ΧΙ векам в Византии. Существуют различные варианты композиции иконы и для примера можно привести фрагмент из иконописного подлинника впервые вышедшего под редакцией С.Т. Большакова в 1903 году: «Анна святая на одре лежит, девицы стоят, держат дары… Иоаким из полаты зрит из верхняя, баба Святую Богородицу смывает в купели до пояса… посторонь полата празелень, по другую полата бакан…».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: