Сергей Алексеев - Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений

- Название:Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Сатисъ

- Год:2017

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-7868-0025-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Алексеев - Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений краткое содержание

Иллюстрированная, содержащая словарь наиболее употребительных терминов книга будет полезна всем интересующимся православной иконой.

Издание 2-е, исправленное и дополненное.

Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

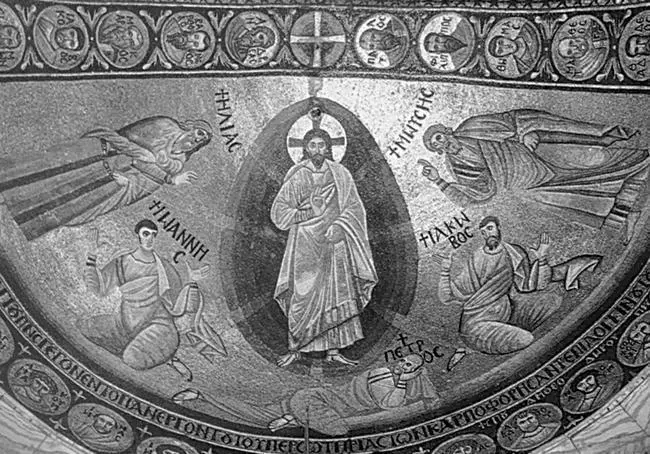

Мозаика« Преображение» . Монастырь св. Екатерины на Синае. VI в.

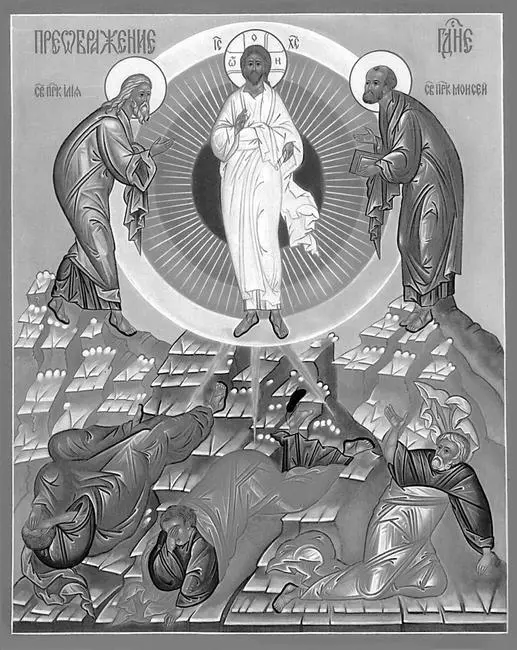

Икона «Преображение Господне»

В дальнейшем иконография Преображения представляет конкретные изображения Христа, пророков, апостолов и практически не претерпевает изменений.

В центре иконы, в круге славы — мандорле, изображен Спаситель в белых ризах. Слева пророк Илия, справа — Моисей, с книгой в виде кодекса в руке. Фигуры пророков в одних случаях касаются мандорлы, а в других находятся за пределами ее. Сама же форма мандорлы может быть в виде круга или в виде эллипса с заостренными углами. Фигуры Спасителя и пророков помещены на горках. От мандорлы или от самой фигуры Христа нисходят три луча, упирающиеся в лежащих апостолов.

На русской иконе XIV столетия, приписываемой Феофану Греку, в композицию включены еще два эпизода: в правой части иконы Христос с учениками поднимается на гору и в левой части они же спускаются с горы.

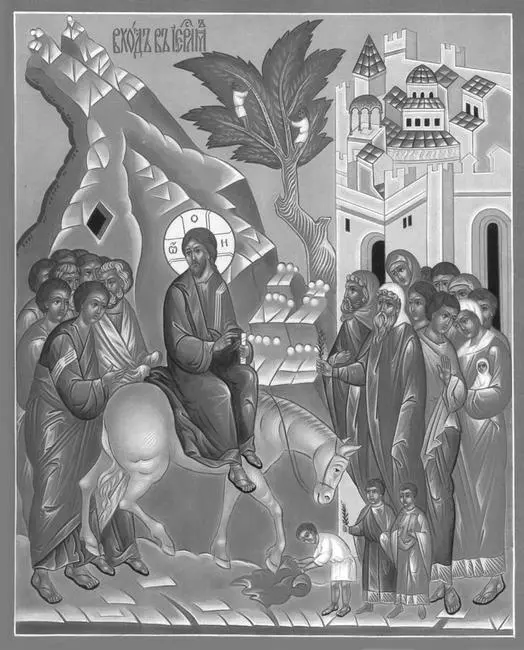

Вход Господен в Иерусалим.( Переходящий ). Иконография праздника строится на Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а также на апокрифе Никодима. Описания евангелистов предельно кратки и почти не расходятся друг с другом в деталях.

Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус: привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге; народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних! (Мф. 21, 6–9).

И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои; Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге; а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: осанна! благословен Грядущий во имя Господне! благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! осанна в вышних! (Мк. 11, 7-10).

…и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И, когда Он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: благословен Царь, грядущий во имя Господне! мир на небесах и слава в вышних! (Лк. 19, 35–38).

На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев! Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле (Ин. 12, 12–15)

В апокрифе Никодима приводится похожее описание этого события: «…увидел я, как (в город) въезжал Иисус, сидя на осле, а отроки еврейские взывали, ветви в руках держа: Осанна сыну Давидову! Другие постилали одежды свои со словами: спаси нас, благословенный на небесах, грядущий во имя Господне!»

Икона «Вход Господень в Иерусалим»

Прообразовательное и символическое значение этого события — свидетельство о грядущем Воскресении и Втором Пришествии, где Сын Божий явится во славе, находит свое отображение и в иконе праздника.

Начиная с рельефов на римских саркофагах, относящихся к IV веку, композиционная схема менялась незначительно: со временем добавлялись только новые детали.

В центре иконы изображен Спаситель, сидящий верхом на осленке. Осленок, по толкованию святых отцов — это необузданный народ языческий, а ослица, упоминаемая в евангелии от Матфея — народ иудейский. Справа — Иерусалим, из ворот которого вышли ликующие жители с пальмовыми ветвями в руках. Дети постилают одежды под ноги осленка и срывают пальмовые листья с дерева, изображенного за Спасителем. И постилаемые одежды, и пальмовые ветви являлись у древних жителей Иерусалима знаками почтения при встрече особо важных и знатных людей. Слева — апостолы, изображенные на фоне горы. Существуют две традиции изображения Христа на осленке. В одном случае Лик Христа повернут навстречу жителям, а в другом — отвращен от них и повернут к апостолам. Иногда в горе изображается пещера, символизирующая будущий Гроб Господень. На средневековых сербских и новгородских фресках изображение осла заменяли изображением коня, что на самом деле не согласуется ни с текстом евангелий, ни с пророчеством Захарии:

Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной (Зах. 9, 9).

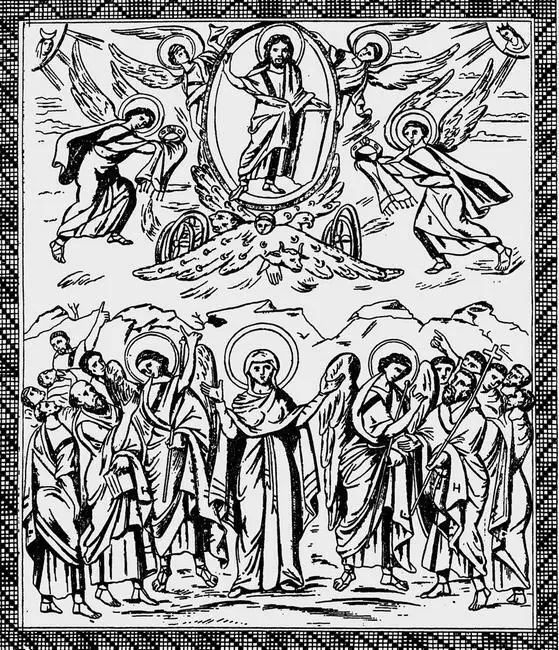

Вознесение.( Переходящий). Один из ранних христианских праздников, отмечаемых на сороковой день после Светлого Христова Воскресения. Празднования в честь этого события начались уже во И-III столетиях. Само же описание Вознесения Спасителя помещено в книге Деяний апостольских, в первой главе.

…Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Еалилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути (Деян. 1, 9-12).

Вознесение Бога, имеющего человеческую плоть — событие торжественное и одновременно скорбное: Богочеловек покидает учеников и Матерь Свою, оставляя обетование о пришествии Утешителя и заповедуя Своим Вознесением о грозном Втором Пришествии в конце времен.

Самыми ранними из дошедших до нас изображений считается сцена Вознесения на дверях церкви Сабины в Риме (V век) и миниатюры раннехристианских Евангелий, в частности сирийского Евангелия Рабулы (587 год). Сложившаяся иконография праздника с течением времени не претерпевает каких-либо значительных изменений.

Вознесение. Рельеф. Рим. V в.

Вознесение. Миниатюра Евангелия Рабулы. Сирия. VI в.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: