Сергей Алексеев - Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений

- Название:Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Сатисъ

- Год:2017

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-7868-0025-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Алексеев - Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений краткое содержание

Иллюстрированная, содержащая словарь наиболее употребительных терминов книга будет полезна всем интересующимся православной иконой.

Издание 2-е, исправленное и дополненное.

Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

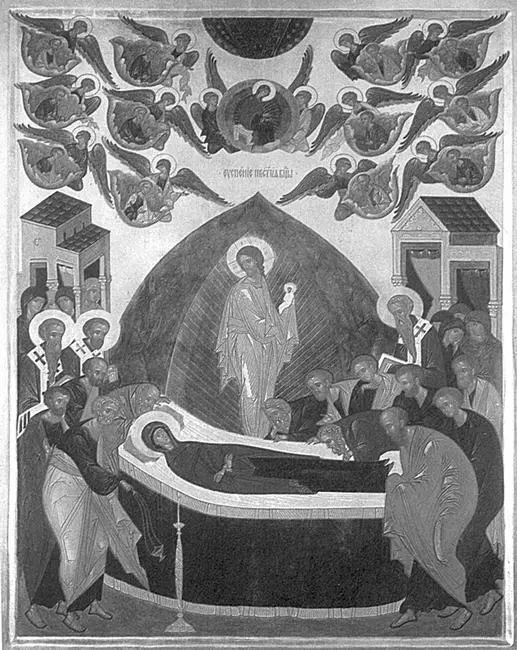

Успение Пресвятой Богородицы.( 15/28 августа ). Иконография праздника целиком строится на основе гимнографии — богослужебных текстов и апокрифах. Главными из неканонических произведений являются «Слово Иоанна Богослова на Успение Богоматери» и свидетельства святителей Дионисия Ареопагита и Игнатия Богоносца.

Икона «Успение Пресвятой Богородицы»

Согласно этим источникам Пресвятая Дева до старости находилась в доме святого евангелиста Иоанна Богослова. Когда Богородице исполнилось 72 года Ей явился Архангел Гавриил и возвестил о Ее скором переселении в жизнь Небесную. По молитве Богородицы Господь чудесным образом перенес в дом Иоанна всех апостолов, которые стали усердно молиться у ложа Пресвятой Девы. Ночью заблистал ослепительный свет и Сам Христос в окружении Ангелов и Архангелов снизошел с небес и принял святую и непорочную душу Богородицы. Погребение Божией Матери состоялось в Гефсиманском саду. По пути в Гефсиманию к траурному шествию присоединился иудейский священник Афония, который должен был по приказу книжников и первосвященников осквернить тело Пресвятой Девы. Но, когда он попытался опрокинуть одр, явился Ангел и отсек священнику руки. Раскаявшийся и уверовавший в святость и непорочность Девы Богородительницы, Афония стал творить молитву Пречистой и получил исцеление.

Самые ранние изображения Успения относятся к IX веку и имеют черты уже сложившейся иконографии. Существующие ныне изводы иконы праздника отличаются друг от друга только количеством деталей и фигур. В центре иконы одр с лежащей Богоматерью. Слева и справа от одра изображены апостолы, святители — авторы апокрифов и плачущие жены. Перед одром — горящая свеча, о которой упоминает апокриф Иоанна Солунского. Часто свечу не изображают, а на переднем плане, у одра, помещены небольшие фигуры Афония и Ангела, отсекающего кощуннику руки. В центре иконы, за ложем Богородицы, фигура Спасителя. В руках Его маленькая спеленутая фигурка, представляющая собой непорочную душу Богородицы. Сама фигура Спасителя окружена миндалевидной мандорлой, вокруг которой изображены ангелы. Слева и справа помещают палаты. В верхней части иконы на фоне неба изображают апостолов, переносимых к одру Богоматери. Такие изводы являются наиболее полными по содержанию, они торжественны по своей сути и передают не столько скорбь успения (по-славянски — усиления — смерти), сколько торжество рождения души в жизнь вечную.

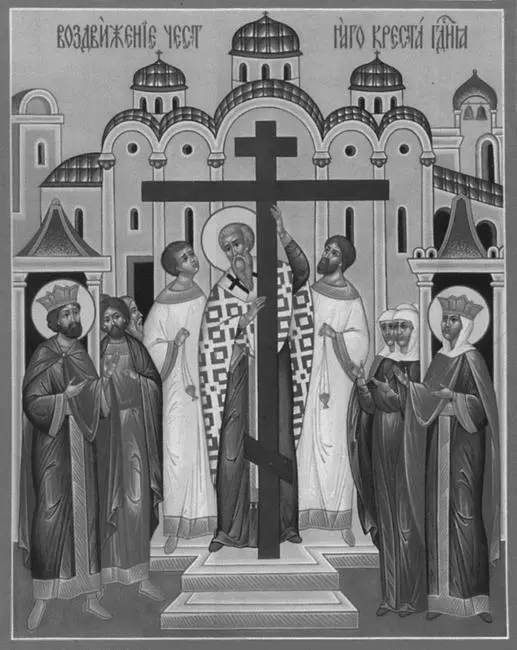

Крестовоздвижение.( 14/27 сентября ). Полное название этого праздника — Всемирное Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня— наиболее полно отражает суть этого, завершающего ряд двунадесятых, праздника. Крест — орудие позорной казни становится орудием жизни и победы над грехом. Воздвижение креста — это торжество Церкви Христовой, которая прошла тяжелейший период испытаний и гонений и стала открытой миру.

«Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы на сопротивные даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство», — свидетельствует тропарь праздника.

Икона «Крестовоздвижение»

Согласно Священному Преданию святая равноапостольная императрица Елена, по поручению своего сына — равноапостольного Константина Великого, отправилась в Иерусалим на поиски креста, на котором был распят Спаситель. Оказалось, что потомки первых христиан сохранили память о месте, где была Голгофа и гробница Спасителя. Разрушив построенные на святых местах языческие храмы, императрица начала раскопки, которые увенчались успехом: были найдены три креста, табличка с надписью «Царь Иудейский», отрытая отдельно от крестов, а также пещера Гроба Господня. На каком из крестов был распят Спаситель помог определить чудесный случай: когда кресты несли по городу, возле одного из них произошло исцеление больной женщины и воскресение умершего. Именно этот Крест и был торжественно явлен народу 14 сентября 331 года иерусалимским епископом Макарием.

На иконе праздника в центре изображен епископ, держащий в руках Крест. Ему помогают двое служителей в светлых одеждах. Слева, справа, иногда и в нижней части иконы изображен народ, среди которого особо выделяются святые равноапостольные Константин и Елена. Хотя они и не присутствовали на этом празднике в Иерусалиме, на иконе их изображают обязательно. Любая праздничная икона не является только живописным документом чествуемого события, она свидетельствует о том, какое место занимает это событие в истории спасения рода человеческого и о всех тех, кто причастен к этому.

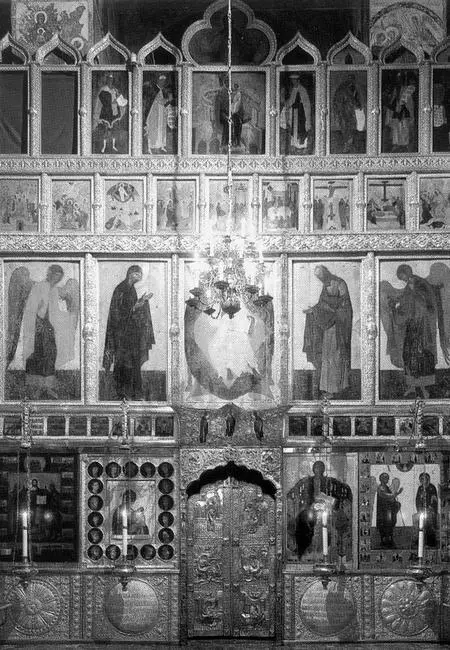

Лики, принадлежащие вечности. Высокий иконостас

Иконостас — это перегородка с помещенными на ней иконами, отделяющая алтарь от центральной части храма — корабля или, по-другому, трапезы.

Если алтарь — часть храма, где совершается величайшее Таинство пресуществления хлеба и вина в Тело и Кровь Христову, сравнивать с миром горним, то иконостас, лики которого смотрят на молящихся, является образным — в линиях и красках — выражением этого мира. Высокий иконостас, которого не знала церковь византийская, окончательно сформировавшийся в русской церкви к XVI веку, послужил не столько зримому отображению основных событий всей Священной истории, сколько воплотил идею единения двух миров — небесного и земного, выразил стремление человека к Богу, и Бога к человеку.

Иконостас Благовещенского собора Московского Кремля

Иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры

Классический русский высокий иконостас состоит из пяти ярусов, или рядов, или, по-другому, чинов.

Первый — праотеческий, располагается под крестом, в самом верху. Это образ Церкви ветхозаветной, еще не получившей Закон. Здесь изображены праотцы от Адама до Моисея. В центре этого ряда икона «Троица Ветхозаветная» — символ предвечного совета Святой Троицы о самопожертвовании Бога Слова во искупление грехопадения человеческого.

Второй ряд — пророческий. Это Церковь, уже получившая Закон и через пророков возвещающая о Богородице, от которой воплотится Христос. Именно поэтому в центре этого ряда находится икона «Знамение», изображающая Божию Матерь с воздетыми в молении руками и с Богомладенцем в лоне.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: