Сергей Алексеев - Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений

- Название:Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Сатисъ

- Год:2017

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-7868-0025-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Алексеев - Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений краткое содержание

Иллюстрированная, содержащая словарь наиболее употребительных терминов книга будет полезна всем интересующимся православной иконой.

Издание 2-е, исправленное и дополненное.

Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

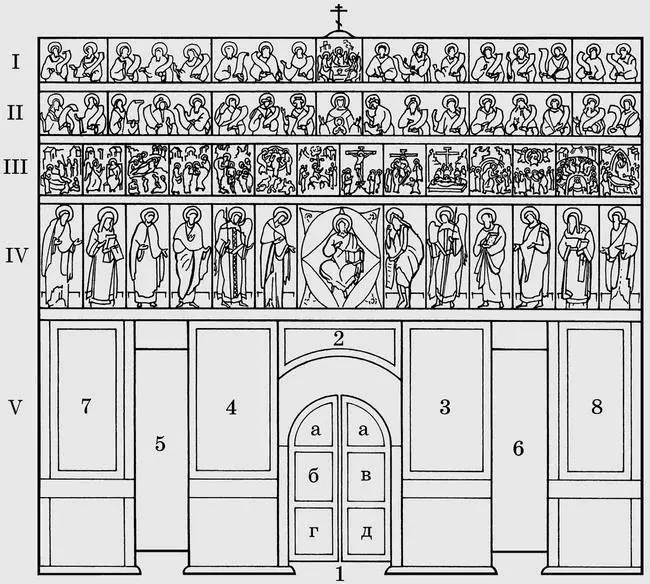

Третий — праздничный — ряд повествует о событиях времени новозаветного: от Рождества Богородицы до Крестовоздвижения.

Четвертый, деисисный (или, по-другому, деисусный) чин — это моление всей Церкви ко Христу; моление, которое происходит сейчас и которое завершится на Страшном суде. В центре — икона «Спас в силах», представляющая Христа как грозного Судию всего мироздания; слева и справа — изображения Пресвятой Богородицы, святого Иоанна Предтечи, архангелов, апостолов и святых.

В следующем, местном ряду, расположены иконы Спасителя и Богоматери (по сторонам от Царских врат), далее на Северных и Южных вратах — изображения архангелов или святых диаконов. Храмовая икона — икона праздника или святого, в честь которого освящен храм, всегда находится справа от иконы Спасителя (для стоящего лицом к алтарю), сразу за Южными вратами. Над Царскими вратами помещают икону «Тайная вечеря», как символ таинства Евхаристии, а на самих вратах — «Благовещение» и изображения святых евангелистов. Иногда на Царских вратах изображают иконы святителей Василия Великого и Иоанна Златоуста — создателей Божественной Литургии.

Схема высокого иконостаса:

I — праотеческий ряд

II — пророческий ряд

III — праздничный ряд

IV — деисисный (деисусный) ряд

V — местный ряд

1 — Царские врата (а — «Благовещение»; б, в, г, д — иконы евангелистов)

2 — «Евхаристия» (или «Тайная вечеря»)

3 — икона Спасителя

4 — икона Божией Матери

5 — северные врата

6 — южные врата

7 — икона местного ряда

8 — храмовая икона

Лики, смотрящие на нас с икон, принадлежат вечности; глядя на них, вознося им молитву, испрашивая их заступничества, мы — жители мира дольнего — всегда должны помнить о нашем Творце и Спасителе, о Его вечном призыве к покаянию, к самосовершенствованию и обожению каждой души человеческой. Ибо глазами святых Своих взирает на нас Господь с икон, свидетельствуя, что все возможно для человека, ходящего путями Его.

Часть пятая. Иконописцы Святой Руси. Духовные основы древнерусской иконописи

Православная икона — создание всего церковного сообщества. Отдельный иконописец является всего лишь выразителем общего, соборного разума Церкви. Тем не менее, роль отдельного иконописца велика. Тот, чьими руками выполняется священное изображение, должен быть также достоин своего служения, как и тот, чьими руками совершаются церковные Таинства.

Столь высокое призвание изографа всегда привлекало внимание Церкви. В определении Стоглавого собора, состоявшегося в Москве в 1551 году, говорится:

«Подобает быть живописцу смиренну, кротку, благоговейну, не празднословцу, не смехотворцу, не сварливу, не завистливу, не пьянице, не грабителю, не убийце, наипаче же всего хранить чистоту душевную и телесную со всяким опасением… Подобает живописцам часто приходить к отцам духовным, во всем с ними советоваться и по их наставлению жить в посте, молитве и воздержании со смиренномудрием, без всякого зазора… Если кто из мастеров-живописцев или их учеников начнет жить не по правилам: в пьянстве, нечистоте и всяком бесчинстве, святителям таковых в запрещение полагать, от дела иконного отлучать и касаться того не велеть».

От Византии к Руси. Свеча, зажёгшая свечу

29 мая 1453 года последний император Византии Константин II, чтобы защитить от врагов великий христианский город Константинополь, сам возглавил войско, но разделил трагическую участь всех своих воинов — погиб в неравной схватке. Тело его, опознанное по атрибутам императорского облачения, было осквернено, подданные порабощены, а самый большой на то время христианский храм — святой Софии — по приказу султана был превращен в мечеть. Так в XV столетии от Рождества Христова прекратила свое существование Византия — держава, вобравшая в себя все самое лучшее из греко-римской цивилизации.

Возникшая в IV столетии, в эпоху святого императора Константина, Византия пережила три периода высочайшего расцвета духовной, политической и художественной жизни.

Первый период расцвета относится ко времени правления императора Юстиниана, который занял престол в 527 году. В течение почти сорока лет он занимался не только вопросами политики (расширял границы Империи), но и активно способствовал возведению храмов. За это время в столице — Константинополе — было воздвигнуто более тридцати церквей. Император особо покровительствовал искусствам, за что был удостоен титула «Обновитель мира». Юстиниан положил начало строительству храма святой Софии в Константинополе. При нем достигла небывалого расцвета церковная живопись и гимнография. Безусловно, все это благоприятно сказалось на духовной жизни византийского общества.

Иконоборческий период оставил серьезный разрушительный след в истории Византии. Были уничтожены бесценные священные изображения, осквернены и сожжены мощи святых, подверглись гонениям и разорению монастыри — центры духовной и интеллектуальной жизни того времени. Но именно после победы над иконоборческой ересью и выкристаллизовался в иконописании тот византийский канонический стиль, который был принят за образец во всех прилегающих к Византии христианский странах.

Собор Святой Софии. Современный вид

Второй период расцвета духовной и культурной жизни Империи «ромеев», как называли себя ее жители, приходится на середину IX — конец XII веков. В эпоху правления Комнинов и Македонской династии воссоздаются храмы, расчищаются мозаики доиконоборческого периода. Помимо храмостроительства, стенописи, иконописи на деревянных досках, большого развития достигает книжная миниатюра и декоративно-прикладное искусство.

После варварского разорения Константинополя крестоносцами, которое произошло в 1204 году, не растерявшая еще свою духовную мощь Византия нашла силы восстановить, хотя далеко не в полной мере, свое ведущее положение среди христианского православного мира.

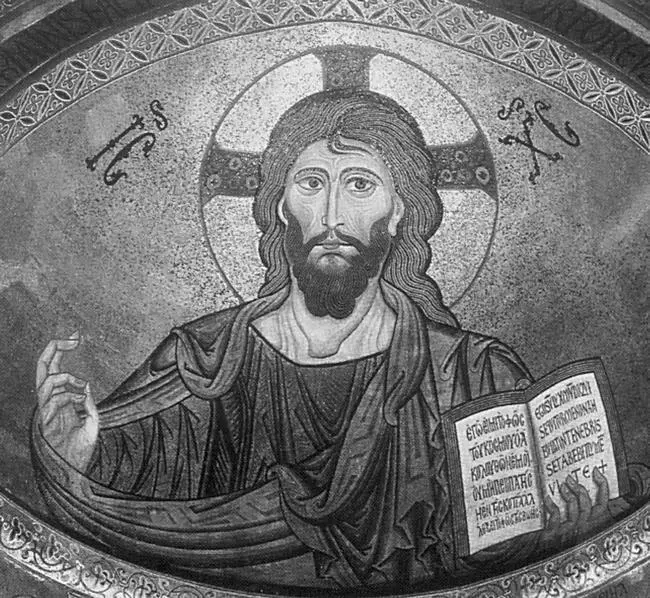

Пантократор. Мозаика собора в Чефалу. 1148 г.

Последний (Палеологовский) период расцвета конца XIII–XIV веков способствовал окончательному формированию универсальной для всех православных народов культуры, куда органично вошел и образно-символический язык священных изображений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: