Сергей Алексеев - Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений

- Название:Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Сатисъ

- Год:2017

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-7868-0025-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Алексеев - Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений краткое содержание

Иллюстрированная, содержащая словарь наиболее употребительных терминов книга будет полезна всем интересующимся православной иконой.

Издание 2-е, исправленное и дополненное.

Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Иконы киевского периода, как привозные, так и написанные русскими иконописцами, в большинстве своем не сохранились. До настоящего времени дошли только те образа, которые когда-то были вывезены из Киева.

С XII века образуется еще один центр — Владимиро-Суздальское княжество.

Город Владимир, названный в честь его основателя князя Владимира Мономаха, во время правления великого князя Андрея Боголюбского становится центром Владимиро-Суздальской земли. Талантливый полководец, умный государственный деятель, человек сильной веры, — он сумел предотвратить окончательный распад Руси и превратил свое княжество в новый духовный и политический центр Русской земли. Церковь Покрова на Нерли, Дмитриевский собор во Владимире — не только памятники высокой духовности русских людей того времени. Это шедевры отечественного каменного зодчества, имеющие мировое значение.

Монументальная пластика, сохранившаяся до нашего времени в каменной резьбе наружных стен этих храмов, достигла своего наивысшего развития в древнерусском искусстве только на Владимиро-Суздальской земле.

Несмотря на то, что многие фрески и иконы были выполнены не только русскими, но в большей степени приглашенными греческими мастерами, национальное самобытное мироощущение явственно ощущается уже в этих священных изображениях.

Новгород, не тронутый Золотой Ордой, завершает свое собственное архитектурно-художественное становление к XVI веку, а затем, как и Владимиро-Суздальское княжество, передает свое наследие Москве.

Церковь Покрова на Нерли. 1165 г.

Каменная резьба абсиды Дмитриевского собора во Владимире. XII в.

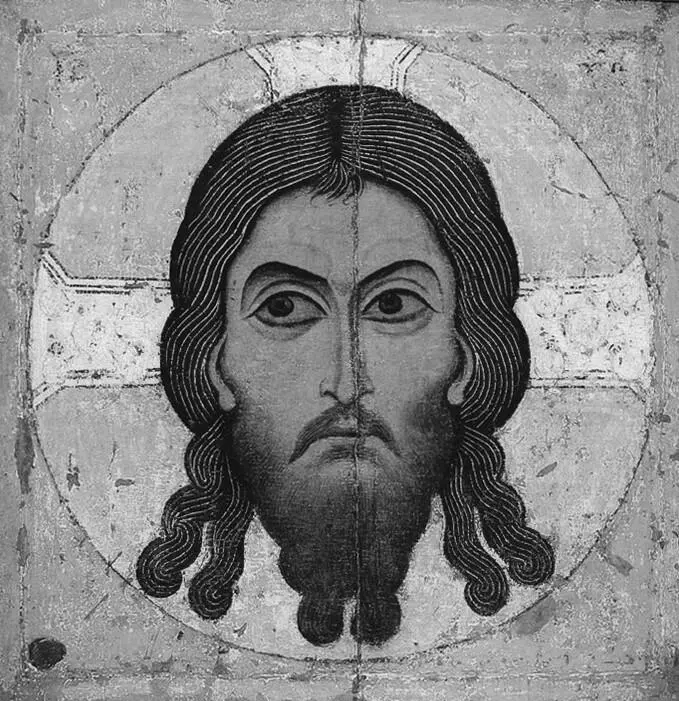

Спас Нерукотворный. Новгород. XI в.

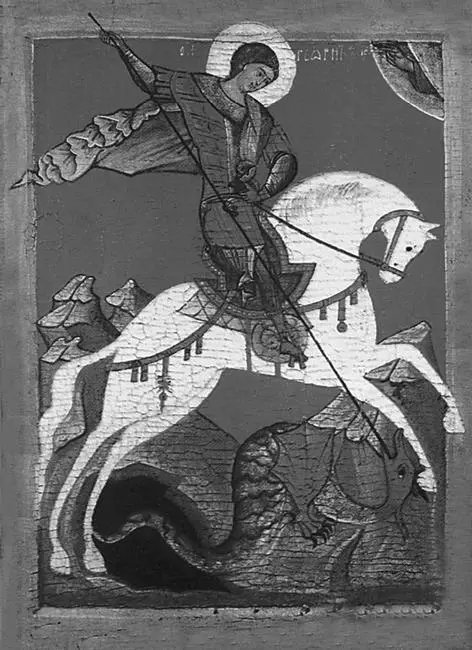

Чудо Георгия о змие. Новгород. XIV в.

В развитии новгородской иконописной школы выделяют два основных периода.

Первый относится к ХII–XIII векам, когда новгородцы, имеющие постоянные торговые связи с Западом, смогли выработать свой художественный стиль, который хотя и возник под некоторым влиянием господствовавших в то время в Европе романских форм, все же обрел неповторимую индивидуальность. Второй период — XIV–XV века, когда в Новгороде разворачивается активная деятельность византийских изографов.

Стиль византийского мастера Феофана Грека совпал со вкусами и умонастроениями новгородцев. В свою очередь, восприняв все самое значимое в новгородской иконописи, свои лучшие фрески в церкви Спаса Преображения на Ильинке Феофан Грек написал в традиции, не имеющей ничего общего с византийским иконописанием. Именно в этот период и сложились все основные черты новгородской школы: экспрессия, сильное духовное напряжение, сочность и яркость колорита, где преобладают сочетания ярко-красной киновари с белыми и золотисто-охристыми красками.

Для новгородской иконы характерна простота и некоторая свобода в изображении местночтимых святых.

Феофан Грек. Столпник Симеон Младший. Фреска церкви Спаса Преображения на Ильине улице. 1378 г.

Прп. Андрей Рублев. Фрагмент фрески Успенского собора во Владимире. 1408 г.

Прп. Андрей Рублев. Фрагмент иконы «Троица». 1423–1427 гг.

С потерей независимости Новгорода в 1478 году новгородская школа стала терять свои самобытные черты.

Вобрав в себя все лучшее, патриаршая Москва к началу XVII столетия становится центром духовной, политической и художественной жизни Руси.

Московскую школу, в отличие от новгородской, характеризует гармоничное богословское начало, московским иконописцам чужда простота и эмоциональность иконописцев Новгорода.

В XIV веке, во время правления святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, в московском иконописании доминировала тенденция, при которой главными в иконе считались внутренняя духовная гармония и созерцание. Несомненно, на московскую иконопись этого периода оказал сильное влияние исихазм.

С исихазмом связывают иконописание Феофана Грека и преподобного Андрея Рублева. Если Феофана Грека, который к тому времени из Новгорода перебрался в Москву, можно назвать апологетом страха Божия, то преподобного Андрея — свидетелем Божиего милосердия. Иконы «Троица Ветхозаветная», «Спас Звенигородский» являют нам милующего, многотерпящего и всепрощающего Бога. Преподобный Андрей Рублев — не столько изограф, столько высочайший молитвенник с кистью в руках.

Дионисий. Благовещение. Фреска. 1502 г.

Если в иконах святого Андрея еще прослеживаются внутренние духовные черты византийской традиции, то в иконах и фресках другого мастера, Дионисия, уже заметна поствизантийская тенденция, которая выражается в предельно светлом колорите, где преобладают холодные тона, и в точно выверенном рисунке.

Строгановская школа сложилась в XVII веке. Основателями ее были купцы Строгановы, меценаты и любители иконного дела. На обратной стороне икон, выполненных в мастерской, всегда ставилась фамильная метка Строгановых. Отсюда, очевидно, и возникло название «Строгановская школа». Для строгановских икон характерны небольшие размеры, виртуозность письма, обилие мелких деталей и богатая декоративная отделка золотом. Подобная «узорчатость и красочность» — плод соединения древнерусского иконного письма с новейшими европейскими течениями в изобразительном искусстве, такими как барокко и маньеризм.

Иконы строгановской школы. XVII в.

Строгановская школа приобрела широкую известность и получила свое продолжение в среде иконописцев Оружейной палаты. В это же время царский изограф Симон Ушаков выразил в трактате «Слово к любителям иконного писания» такое понимание иконы, где главным является ее художественная ценность и наличествует установка на эстетику. Именно такое «европеизированное иконописание» как нельзя лучше соответствовало начавшейся секуляризации всего русского общества XVII столетия, которое и привело в XVIII веке к утрате древнерусской иконописной традиции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: