Сергей Алексеев - Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений

- Название:Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Сатисъ

- Год:2017

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-7868-0025-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Алексеев - Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений краткое содержание

Иллюстрированная, содержащая словарь наиболее употребительных терминов книга будет полезна всем интересующимся православной иконой.

Издание 2-е, исправленное и дополненное.

Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

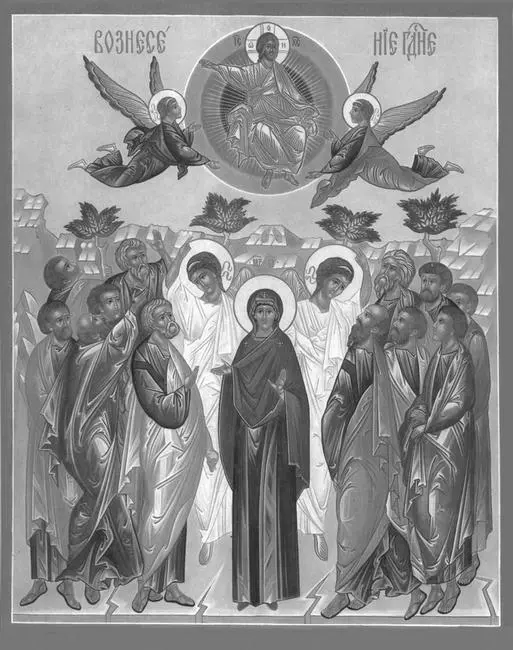

Композиция иконы делится на две смысловые части. В верхней изображен Спаситель в виде Пантократора. Вокруг фигуры возносящегося Господа — круглая, как правило, мандорла, которую поддерживают слева и справа двое или несколько ангелов. В нижней части в центре, на фоне горы, на вершине которой изображен отпечаток стоп Спасителя, изображена Богородица в позе Оранты — с воздетыми в молении руками. По сторонам от Нее помещены два ангела в белых одеждах, указывающие на возносящегося Христа апостолам. Сами же апостолы разделены на две симметричные группы по шесть человек. Характерная деталь: на большинстве икон апостолы не имеют нимбов, нимбы есть только у Спасителя, ангелов в верхней части иконы, Божией Матери и двух ангелов в нижней части — «мужей в белых одеждах», как описаны они в книге Деяний. Отсутствие нимбов у апостолов — свидетельство того, что на них еще не снизошла благодать Духа Святого — Утешителя, который по обетованию Спасителя явился в день Пятидесятницы.

Икона «Вознесение Господне»

Пятидесятница. День Святой Троицы. Праздник сошествия Духа Святого на апостолов.( Переходящий ). Удивительно само троичное название праздника, который связывает ветхозаветные и новозаветные времена, знаменует собой начало Церкви Христовой, показывает промыслительное действие в мире Единого Триипостастного Бога. В этот день явился обещанный Богом Сыном Бог Дух Святой, этот день является выдающимся актом попечения Бога о роде людском. Отныне, просвещенный Духом Святым человек готов к распространению евангельской проповеди о Спасении.

…вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли (Деян. 1, 8).

Описание этого события находится в книге Деяний, во второй главе.

При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать (Деян. 2, 1–4).

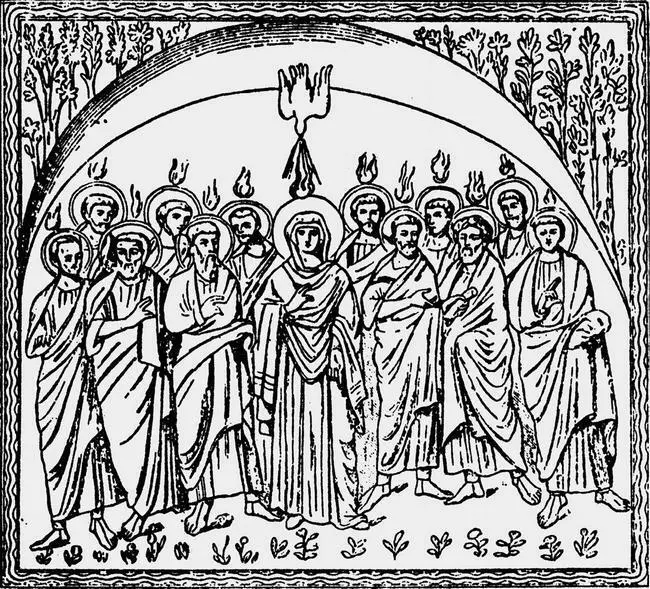

Композиционная схема иконографии праздника, ранние образцы которой дошли до настоящего времени в виде книжных миниатюр в Евангелии Рабулы (VI век) и в кодексе Григория Назианина (IX век), хотя и имеет вполне устоявшийся вид, но отличается деталями, которые придают изображению различные оттенки богословского содержания.

Сошествие Святого Духа на апостолов. Миниатюра Евангелия Рабулы. Сирия. VI в.

Икона «Сошествие Святого Духа на апостолов»

В центральной части иконы, симметрично, по дуге, расположены фигуры апостолов — по шесть слева и справа. Удивительно, что на вершине, составленной из фигур дуги изображены апостолы Петр и Павел. Согласно книге Деяний, Павел, тогда еще не обращенный в веру гонитель христиан Савл, не присутствовал в Сионской горнице. Почему же он изображен на иконе? Ответ в том, что икона являет нам не хронологически верное историческое свидетельство праздника, а его духовную суть. Сошествие Духа Святого на апостолов — начало христианской Церкви как сообщества всех объединенных верой и стремлением к спасению людей — и живущих, и ушедших из земной жизни. Поэтому вполне обосновано появление на иконе праздника святого провозвестника слова Божия — апостола Павла, апостола без которого немыслимо было бы создание и торжество христианской Церкви.

Слева и справа от апостолов изображены палаты. Как правило, они не соединены велумом — он мешал бы изображению огненных языков, отображающих Духа Святого, нисходящего из небесного полукруга.

В нижней, центральной части иногда изображают закрытую дверь с закругленным верхом — образ затворенной от внешнего мира горницы, в которой свершается великое таинство. К примеру, подобное изображение можно встретить на знаменитых вратах Рождественского собора в Суздале (XIII век).

В других случаях, в полукруглом проеме нижней части изображают, согласно книге Деяний, собрание народов.

Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились. Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих? И изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу: что это значит? (Деян. 2, 6-12).

На многих изводах, в проеме с закругленным верхом, на темном фоне изображен старец в короне, держащий на руках плат, на котором находятся двенадцать свитков. Свитки есть также и у одиннадцати апостолов, а в руке апостола Павла традиционно изображена книга в виде кодекса. Старец в короне — это символическое изображение мира, космоса, вселенной.

На некоторых иконах Пятидесятницы, в верхней части композиции, среди апостолов встречается и изображение Богородицы. Такие иконы получают распространение с XVI века. Основанием для подобной иконографии служит упоминание о присутствии Богоматери в Сионской горнице — все они единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и Мариею, Материю Иисуса, и с братьями Его (Деян. 1, 14), а также сочинение преподобного Симеона Метафраста (X век) «Житие Богородицы», которое получило широкую известность именно в этот период времени. Следует заметить, что до сих пор существуют споры о том, уместно ли в иконе, называемой «Сошествие Святого Духа на апостолов» делать значительный акцент на изображении Богородицы, не нарушается ли при этом основной смысл праздника? Ведь считается, что она, по словам протоиерея Сергия Булгакова «имела Свою личную Пятидесятницу в Благовещении, когда сошел на Нее Дух Святой».

Л.А. Успенский пишет, что «поскольку Пятидесятница есть обожение человека, то первая из всех обоженных — несомненно Богоматерь. Основываясь на этом, некоторые оправдывают Ее изображение в Пятидесятнице как образ первого человека, достигшего полного единения с Богом, как вершину человеческой святости. Но, конечно, личный подвиг Богоматери — единственный и не может сравниться ни с каким другим человеческим подвигом. Икона же Сошествия Святого Духа есть образ Церкви с ее таинствами, учением, установлениями и святостью, т. е. образ нормы. И в этом плане Богоматерь, в силу Своего Богоматеринства, не может стоять на одном уровне с другой, хотя бы даже апостольской святостью. Пресвятая Богородица является исключением, а не нормой: Она не в ряду со всеми, а над всеми».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: