Сергей Фаер - Траблшутинг: Как решать нерешаемые задачи, посмотрев на проблему с другой стороны

- Название:Траблшутинг: Как решать нерешаемые задачи, посмотрев на проблему с другой стороны

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-5288-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Фаер - Траблшутинг: Как решать нерешаемые задачи, посмотрев на проблему с другой стороны краткое содержание

Говорят, что правильно поставленная задача – это половина успеха. На самом деле правильно поставленная задача – это бóльшая часть решения, а часто уже и само решение. Есть технологии и инструменты, которые помогают формулировать нужные вопросы и правильно ставить задачу. Многим эти инструменты известны под аббревиатурой ТРИЗ (технология решения изобретательских задач), но ТРИЗ разрабатывалась для технической сферы, а не для социальной.

В этой книге автор познакомит вас не только с базовыми понятиями ТРИЗ, но и с собственными инструментами и наработками, которые позволяют решать нетехнические задачи изобретательского уровня даже людям, далеким от изобретательской деятельности.

Траблшутинг: Как решать нерешаемые задачи, посмотрев на проблему с другой стороны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Порассуждаем…

Детали нет, а функция выполняется… это хорошо: не тратим вещества и энергии, нет массы, ничего не стоит, не может сломаться. Что упущено? Скорость выполнения функции, качество выполнения функции, количество выполненных (дополнительных) функций.

Расширенная формула идеальности: детали нет, а максимальное количество функций выполняется качественно и мгновенно. Такая формула уже охватывает всё широкое поле требований при решении нетехнических задач.

Представленный метод парадоксов помогает сформулировать комплекс задач по достижению расширенной идеальности.

Способ осуществляется в пять шагов. Сначала выявляем задачи с помощью традиционных инструментов ТРИЗ. Создание парадоксов «от негатива» происходит на третьем шаге, после формулирования классического противоречия. Создание парадоксов «от позитива» происходит на пятом шаге. После пяти шагов мы должны получить полный список искомых задач.

Шаг 1.Определяем Идеальный объект и Идеальные конечные результаты (ИКРы).

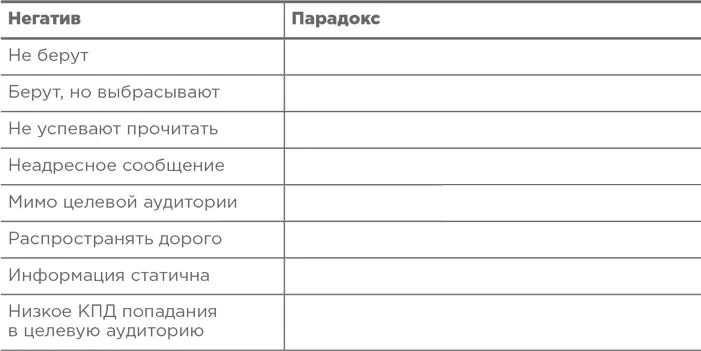

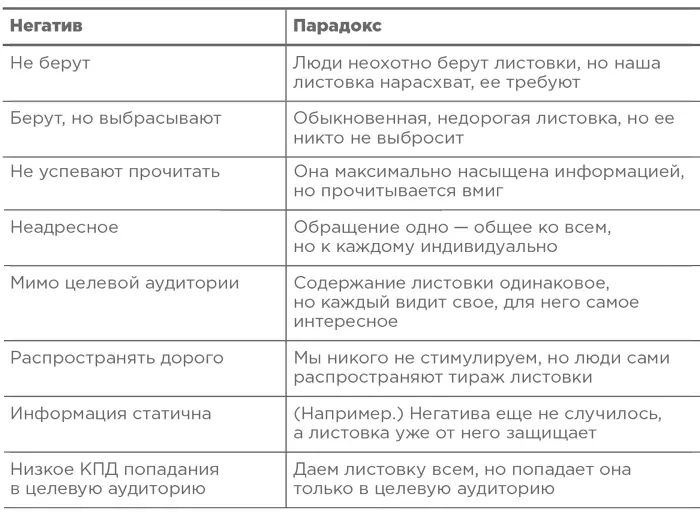

Шаг 2.Перечисляем всевозможный негатив: затраты, сбои, потери…

Шаг 3.По каждому негативу формулируем противоречие и доводим до предела, до абсурда.

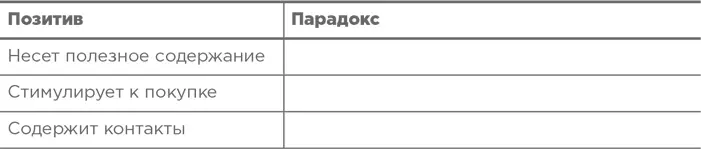

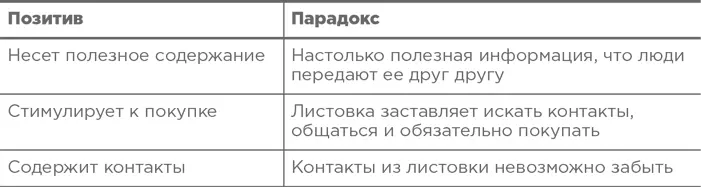

Шаг 4.Перечисляем всевозможный позитив.

Шаг 5.Доводим позитив до абсурда.

Продемонстрируем работу метода парадоксов опять-таки на примере обыкновенной листовки. Допустим, перед нами стоит задача: сделать от имени компании очередную листовку о ее услугах/товарах. Обычно все листовки у всех конкурентов похожи друг на друга. В них нет ничего необычного. И их эффективность очень низка. Мы не хотим делать как все. Нам нужна непростая листовка. С чего начать?

Шаг 1

• Листовки нет, а функция выполняется.

• Текста нет, а функция выполняется.

• Листовка сама себя пишет.

• Люди (целевая аудитория) сами додумывают листовку с пользой для нас.

• Люди сами пишут листовку, выгодную нам.

• Листовку пишет ближайший объект в надсистеме.

• Листовка сама себя распространяет.

• Листовку распространяют сами клиенты.

• Листовку распространяют наши конкуренты.

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

В итоге мы имеем список задач, решение которых может вывести на неожиданные красивые идеи. В этом списке присутствуют как традиционные ТРИЗ-формулировки идеального объекта и ИКР (восемь задач), так и формулировки, созданные по методу парадоксов (12 задач).

1. Листовки нет, а функция выполняется.

2. Текста нет, а функция выполняется.

3. Листовка сама себя пишет.

4. Люди сами додумывают листовку с пользой для нас.

5. Люди сами пишут листовку, выгодную нам.

6. Листовку пишет ближайший объект в надсистеме.

7. Листовка сама себя распространяет.

8. Листовку распространяют сами клиенты.

9. Листовку распространяют наши конкуренты.

10. Люди неохотно берут листовки, но наша листовка нарасхват, ее требуют.

11. Обыкновенная, недорогая листовка, но ее никто не выбросит.

12. Она максимально насыщена информацией, но прочитывается вмиг.

13. Обращение одно – общее ко всем, но к каждому индивидуально.

14. Содержание листовки одинаковое, но каждый видит свое, для него самое интересное.

15. Мы никого не стимулируем, но люди сами распространяют тираж листовки.

16. Негатива еще не случилось, а листовка уже от него защищает.

17. Даем листовку всем, но попадает она только в целевую аудиторию.

18. Настолько полезная информация, что люди передают ее друг другу.

19. Листовка заставляет искать контакты, общаться и обязательно покупать.

20. Контакты из листовки невозможно забыть.

Самый простой способ создать парадокс – воспользоваться формулой: « Чем хуже, тем лучше » (это некоторое упрощение третьего шага алгоритма в первом способе). Таким образом мы вынуждаем себя как можно чаще использовать прием «обратить вред в пользу».

Метод осуществляется в три шага.

Шаг 1.Перечисляем всевозможный негатив: затраты, сбои, потери…

Шаг 2.Формируем конфликтующую пару (их может быть несколько) – определяем, что непременно ухудшается, если негатив усилить.

Шаг 3.Увязываем конфликтующую пару по формуле «чем хуже, тем лучше». Желательно усилить абсурдность формулировки, доводя негатив и позитив до предела.

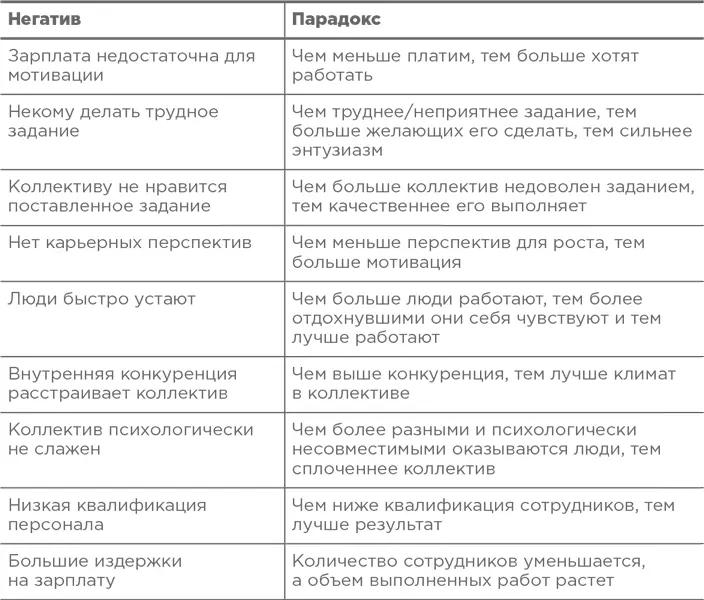

Продемонстрируем это на примере решения задач в сфере управления коллективом.

Шаг 1

Шаг 2

• Низкая зарплата – желание работать (мотивация).

• Трудность задания – энтузиазм (мотивация).

• Неинтересное задание – активность (мотивация).

• Отсутствие перспектив – энтузиазм (мотивация).

• Усталость – производительность.

• Внутренняя конкуренция – климат в коллективе.

• Психологическая несовместимость – климат в коллективе.

• Квалификация – результат и качество труда.

• Количество сотрудников – объем продукции и выполненных работ.

Шаг 3

Примечание.Типичная ошибка тех, кто начинает пользоваться методом парадоксов: они создают парадокс по формуле: «Чем лучше, тем хуже». Например, «чем лучше управление – тем хуже результат». В таких антипарадоксах нет смысла.

Получаем перечень задач.

1. Чем меньше платим, тем больше хотят работать.

2. Чем труднее/неприятнее задание, тем больше желающих его сделать, тем сильнее энтузиазм.

3. Чем больше коллектив недоволен заданием, тем качественнее его выполняет.

4. Чем меньше перспектив для роста, тем больше мотивация.

5. Чем больше люди работают, тем более отдохнувшими они себя чувствуют и тем лучше работают.

6. Чем выше конкуренция, тем лучше климат в коллективе.

7. Чем более разными и психологически несовместимыми оказываются люди, тем сплоченнее коллектив.

8. Чем ниже квалификация сотрудников, тем лучше результат.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: