Степан Шевырев - Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Вакационные дни профессора С. Шевырева в 1847 году

- Название:Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Вакационные дни профессора С. Шевырева в 1847 году

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Индрик»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-075-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Степан Шевырев - Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Вакационные дни профессора С. Шевырева в 1847 году краткое содержание

Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Вакационные дни профессора С. Шевырева в 1847 году - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Переславль-Залесский

Неразговорчив был извозчик, который вез нас из Александрова в Переславль до станции. Он не езжалый человек, не покидал своего Холопова, или, как он произносил, «Фолопова», меняя букву «х» на «ф» и тем доказывая, что он верен своему местному произношению. Вообще заметил я, что мужики мало ездившие, а более сидевшие в деревнях своих, неразговорчивы, необразованны. Оно и естественно. Общение с людьми прежде всего образует человека. Красивый, высокий мужчина сменил его на станции. Крестьяне в Петров день разговелись: кто молочком, а кто побогаче – говядинкой.

Плохих лошадей, измученных работой, мы должны были сменить в другом селе. Сельский писарь, умный малый, вывез на лихой тройке. «У нас окружный-то, – говорил он мне, – вот кажется и со всяким младенцем поговорит. Никого словом не обездолил». В день Петра и Павла бывает праздник у ботика Петрова на озере Переславском и гулянка у крестьян села Веськова. Об озере рассказывает народ, что оно все выплескивает, чтобы в него ни бросили, хотя бы в самую середину. От того и названо, конечно, Плещеевым. Раз везли по озеру камень во сто пуд, он упал в воду каким-то образом. Озеро не в силах было волнами своими выплеснуть его на берег – так весной, когда ломало лед, икрами вытерло его на то место, где его и показывают. Икрами называются огромные льдины. Дно всего озера – чистый песок, в нем нет ни ила, ни растений. Вода так прозрачна, что в ней решительно видно все, на какой бы глубине что ни кинули, как говорит народ и подтверждают очевидцы. Чистота воды дает и рыбе вкус превосходный.

Ночью приехали мы в Переславль. Вдали белой полосой лежало озеро. Перед гостиницей, где мы остановились, виднелись обгорелые развалины каменных домов после пожара, недавно бывшего. В городе это было еще свежим грустным событием. Но вместе с несчастьем рассказывали и о благотворительных подвигах купечества. Первый помог Алексей Петрович Столбов, старейший из граждан переславских. Затем помог из Москвы племянник его Константин Алексеевич Куманин. Ждали, что пришлют Киселевы из Шуи, а они родня Темерину-Додонову, голове, которого фамилия старинная в Переславле; дом его также сгорел. Честь и слава доброму нашему купечеству! Оно первое является на помощь в подобных бедствиях.

Рано утром пошел я осматривать древности Переславля. В то время, когда на улице затруднялся я в проводнике и разговаривал о том с мальчиком гостиницы, заметил мое затруднение шедший по улице мещанин. «Что вам угодно, барин?» – спросил он у меня. «Да вот, взглянуть на вашу древность, на ваши соборы и монастыри». – «Извольте, барин, я вам все покажу. Как нам не знать своего города!» – «Да у тебя, может быть, есть дело». – «Ничего, ничего, батюшка. Рад вам послужить». Этот переславский чичероне – Аким Алексеев, мещанин Федоровской слободы. Я рекомендовал бы его всякому, кто бы захотел познакомиться с Переславлем: преумный малый знает в городе все старое и новое, а грамоте не учился. Я не расставался с ним целый день.

В новом соборе нет ничего древнего, кроме двух икон. Одна – Владимирской Богоматери. Об ней существует следующее народное предание, рассказанное мне Акимом. В Переславле народ покланялся идолу Купалу. Когда Владимир внес Христианскую веру, переславцы хотели все-таки продолжать свое языческое поклонение. Но Владимир прислал к ним икону Пресвятой Богоматери и тем удалил их от кумира. Потому и празднуют ей накануне того дня, как праздновали Купалу. А икона в народе слывет до сих пор Купальницей. Другая икона – Спаса Нерукотворенного, так же весьма уважаема народом как древняя святыня. Она была обожжена в каком-то пожаре. Протоиерей полагает, что перенесли ее из старого собора. Судя по стилю, этот образ должен напоминать самые первоначальные времена Переславля. В сохранении его нет ничего необыкновенного. Во время пожаров, конечно, прежде всего спасали святыню.

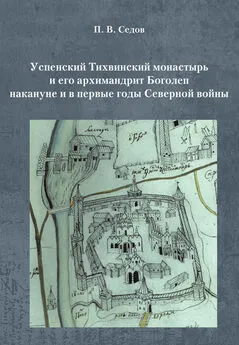

Но вот неподалеку от нового собора, близ высокого вала, – древний собор Спасо-Преображенский, сложенный из белого камня, об одной главе. Поразительны простота и гармония этого здания. Можете взглянуть на изображение его в «Русской старине» г. Мартынова и на прилагаемый рисунок, но здесь ясна будет для вас одна внешняя его форма, а не стройность размеров, которую можно передать только посредством архитектурного рисунка. В 1152 году, говорит Никонова летопись, великий князь Юрий Долгорукий «град Переславль от Клещина пренесе, и созда болши старого, и церковь в нем постави камену Святаго Спаса». Стало быть, древнейший город находился на берегу озера Плещеева, в старину Клещина или Клешнина; теперешний же город отдален от него, а вал, окружавший древний город, строенный князем Юрием, еще далее от озера. Собор стоит почти у самого вала. От вала обращен он на восток. И.М. Снегирев в описании этого храма передал нам исторические воспоминания, соединенные с ним.

Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском

Иконы внутри храма большей частью древние. Замечательнейшая – Спаса Милостивого, по сторонам Спасителя Богоматерь и Иоанн Креститель. Лицо сего последнего – тип превосходный, чисто византийский. На свитке, находящемся в руках его, надпись, по стилю букв и языку древняя: «Се агнец Бжии вземляи миру грехи». Буква «ж» необыкновенной формы, буква «з», по Востокову, весьма древняя. Замечателен дательный падеж: «миру грехи» вместо «грехи мира» – также древний славянский оборот, которого нет и в Остромировом Евангелии на этом месте. Снятие этой иконы можно бы рекомендовать художнику-археологу, который захотел бы у нас заняться собранием икон замечательных. Здесь же есть удобство для такого изучения, чего нет в других храмах, иконы без окладов и доступны во всей их целости.

По правую сторону от царских дверей вторая местная икона весьма примечательна не столько древностью своей, сколько содержанием. Наверху читаете надпись: «Образ Распятия Господа – Седмь Таинств». Посередине иконы изображен Спаситель, распятый на Кресте, а вокруг него семь таинств. Шесть изображено в кружкáх, и лица самого меньшего размера. Но видно, что на таинство брака живописец обратил внимание гораздо большее. Оно представлено внизу и как бы указывает повод, по которому икона была написана. Иерей благословляет чету, богато одетую, соединяя руки жениха и невесты, на которых одежды древнерусские. Возле невесты стоит женщина не молодая, также в богатом наряде, под фатой, и в левой руке у нее свеча, а правой держит она венец на голове невесты, которая с распушенными волосами, по обычаю, даже теперь существующему у наших крестьянок около Москвы, подает правую руку жениху, в левой же дер жит ширинку. На шее и на груди ее много монистов и драгоценных каменьев. На платье из парчи узорочной обозначена талия поясом с городками. Жених, с подобранными волосами на голове, в парчовой ферязи с петлицами, из-под которой виден зипун, подает правую руку невесте. При женихе стоит мужчина, еще наряднее одетый, чем сам жених, судя по узорам ферязи, с длинными волосами, вьющимися по плечам и как у женщины, в одной руке у него свеча, другой же он держит венец на голове жениха. Венцы жениха и невесты различные, на последней он имеет вид пламени, бьющего кверху. Кругом всего образа написаны стихиры, которые поются на Воздвижении Креста. Над таинством же брака большая надпись: «Тайна седьмая святого бракосочетания». Над головой жениха: «Брак есть таинство, в котором служитель церковный обручает два сочетающиеся лица». Над головой невесты: «О них же речено: еже Бог сочетает, человек да не разлучает, и будете оба в плоть едины». В самом же низу иконы читаете: «В лето 7190 (1682) поставил сей образ в соборней и апостольстей церкви Преображения Спасова по обещанию своему подьячий Никита Ведерницын. Писал иконописец Стефан Казариново». Вероятно, этот образ имеет отношение к браку подьячего. Совершение обряда и древние наши одежды, особенно женские, большая у нас редкость, весьма любопытны. При невесте дружкой женское лицо, не как теперь. Письмо иконы фряжское.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: