Степан Шевырев - Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Вакационные дни профессора С. Шевырева в 1847 году

- Название:Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Вакационные дни профессора С. Шевырева в 1847 году

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Индрик»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-075-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Степан Шевырев - Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Вакационные дни профессора С. Шевырева в 1847 году краткое содержание

Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Вакационные дни профессора С. Шевырева в 1847 году - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

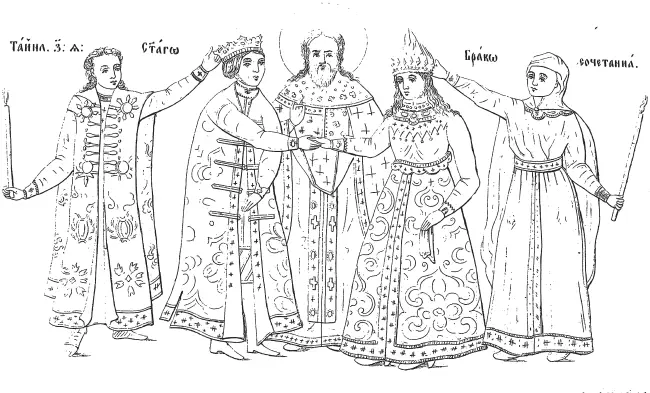

Краски весьма ярки, но с желтизной. Эта икона стоит того, чтобы снять с нее копию, особенно с нижней ее части. Прилагаемая здесь литография послужит живым объяснением к моему рассказу [7] Весьма рад, что мое описание икон Спасо-Преображенского собора, равно и некоторые другие подробности перешли в описание Переславля, составленное Г. Савельевым-Ростиславичем после полугодичного его пребывания в этом городе и напечатанное в 6-й книжке «Сына Отечества» 1848 года.

.

В алтаре церкви гробница; думают, что здесь погребен князь Иоанн Дмитриевич Переславский, внук Невского, основываясь на летописи, которая расточает ему большие похвалы, не означая, однако, места погребения. В самой церкви две гробницы; предполагают, что похоронены его предшественники. Но, впрочем, все это гадательно, потому что надписей нет. Древняя Русь не считала нужным, как видно, надписывать имена лиц на надгробных камнях.

Изображение бракосочетания в древних одеждах русских, снятое с иконы 1682 года, хранящейся в том же соборе

Неподалеку от древнего собора находится церковь Св. Петра Митрополита, вторая по своей древности. Новые пристройки безобразят, к сожалению, ее изящную архитектуру. Особенно красива верхняя часть ее: восьмиугольник суживается кверху и осеняется главой, которая имеет сходство с архиерейской митрой. Нет ли в этой форме какого-нибудь символического значения? Не было ли у нас различия в образах церковной архитектуры, смотря по посвящении храма? В Угличе я видел древнюю церковь во имя святого Алексея митрополита, точно такого же вида как Переславская. На древних Спасских соборах глава также всегда одинаковой формы. Символика нашего древнего зодчества – тайна, еще не разгаданная у нас, но тут не может быть случайности. Все, конечно, было определено. Внутри церкви иконопись до того подновлена чьим-то усердием, что не осталось и следов ничего древнего. Грустью отзывалось мне в сердце слово: поусердствовали, которое я нередко слыхал в монастырях и древних наших храмах. Конечно, никто не осмелится порочить благочестивых побуждений в таком священном деле, но если хотите построить или украсить храм Богу, то зачем же непременно вам надобно разорить для того или заново изменить какое-нибудь здание, которое служит памятником молитвы ваших предков и прожило несколько столетий? Вы строите в XIX веке: архитектура храма должна отвечать новым потребностям времени. Еще ужасно видеть, как рука нового живописца размазывает на древних иконах свои новые румяные и дебелые изображения, в которых самоуслаждается его развитая личность. Да неужели же нет для того простого дерева? Зачем же надобна непременно для таких подвигов древняя икона, на которой печать веков? Великий художник, конечно, не совершит такого святотатства, а совершить его может один невежда, с развитой, безусловно, личностью.

В церкви я нашел одну только древнюю икону – святителя Петра, висящую на стене с левой стороны, и та сохранена, как сказывал мне священник, по приказанию его императорского высочества великого князя цесаревича.

День был светлый. Я взошел на колокольню нового собора, и оттуда открылся мне прекрасный вид на озеро, город и его окрестности. Озеро Плещеево стелется вдаль, ясное и лазоревое, и шумит, весело плеща своими волнами. По небесному цвету поверхности вы видите, как чисто должно быть песчаное дно его. По краям видны села: слева Веськово, памятное ботиком Петра Великого, Соломидино, справа Борисоглебское, Воронцово, а там, далеко-далеко за озером, село Купань [8] В «Москвитянине» я было напечатал: «Кутань», хотя мне и назвали село, как записано у меня в дневнике: «Купань». Г. Савельев-Ростиславич меня поправил. Но считаю обязанностью оправдаться. На карте стоит Кутань. Я поверил карте, думая, что, может быть, ослышался и записал неверно, а вышло так.

. К озеру от города примкнула рыбачья слобода, где ленивый и грязный Трубеж вливает свою мутную волну в его лазоревую и чистую влагу. Город весь виден как на ладони. Отсюда вы легко можете обежать глазами весь зеленый вал, который образует параллелограмм промеж домов и церквей. Взгляните отсюда, как были малы древние города! За валом лежали слободы и посады. Живописно, но нескладно разметан город по ровному месту. Новые улицы отличаются от древних прямизной. Двадцать две церкви возвышаются над домами: из них заметнее красотой стиля древний собор и церковь Петра Митрополита. Обилие Божьих храмов – принадлежность древних городов. Церкви, сады, огороды, дома каменные, деревянные, домики, хижины, лачуги, площади, улицы, пустыри, извилины реки, зеленая трапеция вала – все это в живом разнообразии перемешано произвольно и изображает вам нескладное раздолье самой жизни. За городом, в разных сторонах, возвышаются монастыри; всех живописнее – слева на горе упраздненный монастырь Горицкий, где прежде был архиерейский дом, а теперь развалина; подалее монастырь девичий Федоровский, основанный Грозным в 1557 году, в память рождения сына его Феодора и во имя святого Феодора Стратилата; ближе к городу, у въезда от Москвы, – монастырь Св. Данила Переславского, а направо вдали – монастырь Св. Никиты Столпника. С одной стороны глаза разбегаются по голубой равнине озера, с трех других сторон – по полям и горам, которые оживлены нивами, лугами, лесами, деревнями. Это один из светлых, привлекательных видов, которые не так часто встречаются в нашем краю. Над всем городом и над озером летает изумительное множество белых рыболовов. То дают они широкие круги – над домами, во все стороны города, то реют, как белые точки в небе, над озером, то, завидя рыбку, бросаются стремглав на воду.

Замечательно изобилие этих птиц в Переславле. Они очень красивы: малы телом, белы, как мартовский снег на солнце; клюв и лапки у них розовые. Такие же ручные, как голуби в Москве, но еще ласковее и дружелюбнее к человеку. Летают по домам, по дворам, садятся на окнах; иногда так пролетят над вашей головой, что чуть-чуть не заденут. Народ их любит, кормит и не бьет. Рыбаки считают даже грехом убить рыболова, несмотря на то, что, конечно, эта птица поедает здесь множество рыбы. Но русский человек не жаден, не корыстен – и любит давать волю прекрасному Божью созданию, которое своим полетом оживляет для него мертвую природу. Мы еще не дожили до того, чтобы птицам бояться промышленности нашего народа.

Из собора мы отправились в монастырь Даниила Переславского. Аким был нашим спутником. Хоть он и не грамотен – а чего не знает в Переславле, и про старое, и про новое время. Жития переславских чудотворцев ему известны подробно. Сначала рассказывал он мне о святом Данииле, как он из Горицкого монастыря смотрел часто на то место, где теперь стоит его обитель; потом заговорил о Никите Столпнике – и то передавал мне живой устной речью, что я сам только что прочел в рукописном житии Никиты, которое было со мной. Вот то, что я слышал от него.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: