Александр Копировский - Введение во храм. Очерки по церковному искусству

- Название:Введение во храм. Очерки по церковному искусству

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Свято-Филаретовский православно-христианский институт Литагент СФИ

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89100-156-5,978-5-905615-33-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Копировский - Введение во храм. Очерки по церковному искусству краткое содержание

Книга адресована студентам теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений. Рекомендуется в качестве учебного пособия для высших учебных заведений при изучении церковной архитектуры и изобразительного искусства, а также христианской эстетики.

Введение во храм. Очерки по церковному искусству - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Стремление царя и его окружения придать собору именно такой смысл выразилось и в посвящении последнего, западного придела, ближайшего к Спасской башне Кремля. Он получил имя в честь евангельского события – входа Господа Иисуса Христа в Иерусалим, когда народ приветствовал его как царя. Этот придел воспринимался как явление на Руси самого Иерусалима. Поэтому в день праздника, в воскресенье за неделю до Пасхи, к этому приделу направлялась из кремлевского Успенского собора процессия, известная в русской истории как «шествие на осляти». Это была имитация евангельского текста, рассказывающего о том, как Христос входил в Иерусалим и, одновременно, – живая «икона» самого входа. Благодаря ей, весь собор Василия Блаженного иностранцы, а затем и русские, стали называть «Иерусалимским» или просто «Иерусалимом».

Замысел

Рядом с таким храмовым именем победа под Казанью оказывалась уже частностью. Можно вспомнить знаменитую концепцию начала XVI века «Москва – Третий Рим»:

…два Рима пали (Древний Рим и Константинополь – Второй Рим. – Прим. авт .), третий стоит, а четвертому не быть [22] Фраза принадлежит иноку псковского Елеазарова монастыря Филофею. Была написана им в послании к великому князю Московскому Василию III в начале 1524 года и, по мнению историков, является первой письменной формулировкой концепции «Москва – Третий Рим». – Прим. ред.

.

В сравнении с ней, наименование нового собора «Иерусалимом» предполагало переход на принципиально иной уровень. Ведь к слову «Иерусалим» нужно приложить эпитет не «Второй», а, скорее, «Новый». А это значило – «небесный», «вечный»! Именно такой город был обещан в конце времен в Апокалипсисе, после победы Бога над всем мировым злом.

…И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста для мужа своего (Откр 21:2).

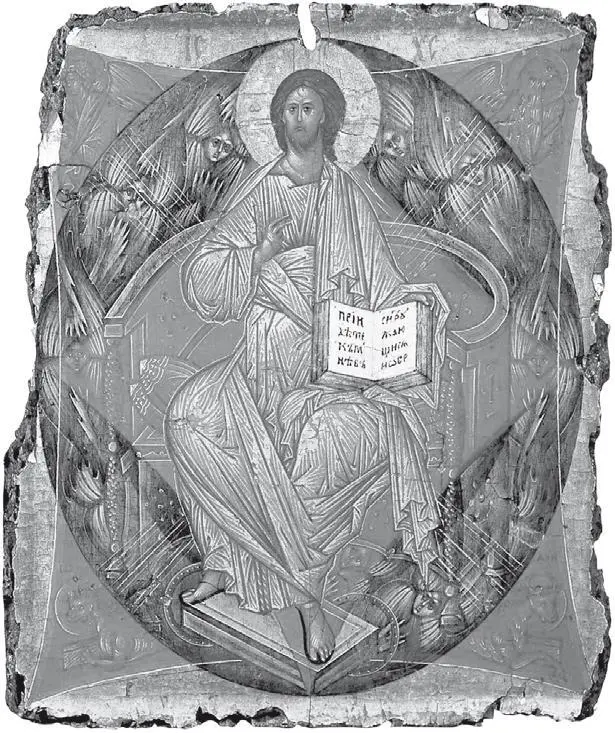

Видимо, отсюда и необычный план собора: все башни-приделы поставлены по углам двух совмещенных наискось четырехугольников. В плане получается восьмиконечная звезда! Она в точности повторяет форму огненных лучей – символа небесной славы Христа на иконе «Спас в силах», изображающей Его Второе Пришествие (илл. 18).

Таков Троицко-Покровский собор «на Рву», собор-город. Он остается многоплановым и противоречивым символом, говорящим о трудности достижения земного и небесного одновременно. В нем и смиренное возведение к Богу важной военной победы, и пламенная молитва о стране и ее народе. Но также и горделивое, до превознесения над всеми, сознание собственной исключительности. Он – яркая архитектурная «икона» соборности, единства в многообразии. И в то же время – несколько двусмысленный образ, противопоставляющий внешнее и внутреннее. Из-за чего единый прежде храм расчленяется на небольшие тесные «кельи», объединенные лишь мысленно…

Впрочем, новый, неповторимый облик позволял и использовать этот храм необычно. В дни важнейших церковных праздников или событий государственной важности он действительно становился иконой, «запрестольным образом», поскольку церковный престол устанавливался не в нем, а перед ним, на Красной площади. Знаменитое Лобное место, с которого возглашались важнейшие государственные указы (и где, вопреки распространенному заблуждению, никогда никого не казнили), превращалось при этом в «аналой» – подставку для иконы праздника. А Красная площадь тогда сама становилась огромным храмом под открытым небом, и весь этот храм был заполнен народом (илл. 19).

К сожалению, сейчас она заполняется людьми совсем по другим поводам. Военный парад – лучший из них, но собор в нем никак не участвует. Он в этом случае всего лишь немая декорация. О рок-концертах, стартах автопробегов и т. п. не хочется и вспоминать. Лучше вернуться к сочинению юнкера Лермонтова, который написал:

И что же? – рядом с этим великолепным, угрюмым зданием, прямо против его дверей, кипит грязная толпа, блещут ряды лавок, кричат разносчики, суетятся булошники у пьедестала монумента, воздвигнутого Минину; гремят модные кареты, лепечут модные барыни. все так шумно, живо, непокойно!..

Не правда ли, есть сходство с современностью?

18. Икона «Спас в силах», XV в. Гос. Третьяковская галерея

19. Вид на собор с Красной площади

Юбилей 12 июля 2011 года исполнилось 450 лет со дня освящения этого великого храма. Юбилею предшествовал более чем 70-летний перерыв в богослужениях. Во время этого перерыва собор, по некоторым сведениям, чуть было не «смахнули» с Красной площади, как сооружение, мешающее парадам и демонстрациям трудящихся. В 1991 году собор был возвращен Русской православной церкви. В день юбилея он, как отметили СМИ, освещавшие это событие, «был заполнен до отказа». Но если вспомнить, что размер интерьера самого большого, центрального храма (Покровского), в котором проводилась служба, – чуть более 60 квадратных метров, и что общее число заполнивших другие приделы и коридоры, то есть слышавших, но не видевших ее, не могло превысить двух-трех сотен человек, то впечатляющим такое сообщение назвать трудно.

Впрочем, пока не очень готова к приему большого числа молящихся и сама Красная площадь. Ее еще предстоит обустроить. Например, очень желательно, чтобы перешел на свое изначальное место – напротив Кремля, посередине между Спасской и Никольской башнями, лицом к нему – стоявший там в досоветское время памятник Минину и Пожарскому. Тогда Минин рукой указывал на Кремль, который князю Пожарскому предстояло освободить. А сейчас Минин вместо Кремля указывает на ГУМ…

Нужно, чтобы исчезла, наконец, отсюда уменьшенная копия абсолютно чуждого русской архитектуре древнего зиккурата – «Вавилонской башни», ставшая надгробием, как и всё прилегающее к ней кладбище у кремлевской стены.

Давно пора передать куда-нибудь на хранение багровые пятиконечные звезды, установленные на кремлевских башнях в зловещем 1937 году.

И, конечно, хочется надеяться на воскрешение собора в лучшем своем качестве – как смыслового центра Красной площади, объединяющего десятки тысяч людей в молитве. Может быть, это произойдет хотя бы к его 500-летию?

«Нет, не было и не будет такой…»

Церковь Преображения в Кижах

1. Погост Кижи. Вид с юга

В писцовой книге московского дьяка Андрея Плещеева под 15821583 годами дается перечень погостов (поселений) на Русском Севере, в Заонежье. В их числе и

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: