Александр Копировский - Введение во храм. Очерки по церковному искусству

- Название:Введение во храм. Очерки по церковному искусству

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Свято-Филаретовский православно-христианский институт Литагент СФИ

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89100-156-5,978-5-905615-33-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Копировский - Введение во храм. Очерки по церковному искусству краткое содержание

Книга адресована студентам теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений. Рекомендуется в качестве учебного пособия для высших учебных заведений при изучении церковной архитектуры и изобразительного искусства, а также христианской эстетики.

Введение во храм. Очерки по церковному искусству - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

6. Церковь Покрова (Сретения) в Заостровье

7. Церковь Покрова в Анхимове

8. Восстановленная церковь 6 Покрова в Анхимове

Кажется, все о ее предшественнице? Нет. Почему «относилась», «была»? Прошедшее время здесь неслучайно, и оно имеет горький оттенок некролога. Увы, этот замечательный храм сгорел сравнительно недавно – в 1963 году. Некоторым слабым утешением всем нам пусть послужит известие о его воссоздании в 2006 году на территории Невского лесопарка под Санкт-Петербургом по обмерам выдающегося архитектора-реставратора Александра Викторовича Ополовникова (илл. 8).

«Кругла по старине о двадцати стенах»

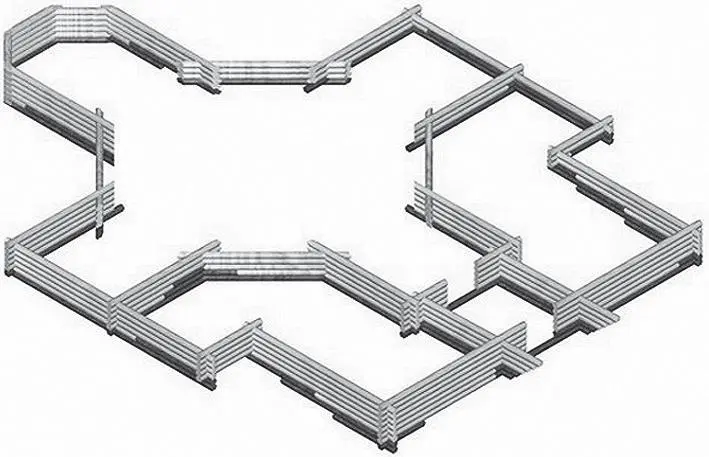

Теперь пришла очередь поговорить подробно о самой Преображенской церкви. В ней используется не только ряд эффектных элементов, найденных деревянным церковным зодчеством XVII века. Ее структура уходит в гораздо более глубокое прошлое. Во всяком случае, в конце Х^ века храм такого типа уже считался очень древним, хорошо известным и «любым» (то есть нравящимся). В отличие от крещатых храмов (имеющих в плане четко выраженный внешне крест), которые считались непривычными, новыми, северянам радовала глаз только круглая их форма. При этом храм был, как неоднократно отмечалось в древних текстах, «о двадцати стенах». Попытаемся разобраться, что это значит.

Преображенский храм состоит из трех поставленных друг на друга «восьмериков», то есть восьмигранных, восьмистенных срубов. Нижняя часть храма, самая большая, окружена вплотную приставленными к ней и направленными по сторонам света прямоугольными объемами, они так и называются – «прирубы» (илл. 9).

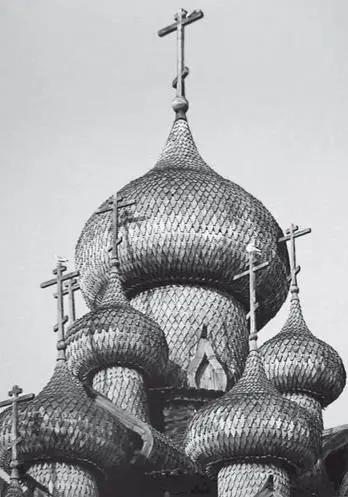

Количество внешних и внутренних стен нижнего восьмерика и прирубов (посчитайте их на плане!) дает в сумме искомые 20. Каждый прируб покрыт двумя бочками с главкой на каждой из бочек. Получается, что снизу храм опоясан кольцом из 8-ми главок, но не сплошным, а разделенным проемами – свободными от прирубов гранями восьмерика, поэтому кольцо состоит из 4-х вертикальных пар главок. Грани первого восьмерика, в свою очередь, завершаются бочками, на которых тоже стоят купола-главки (илл. 10).

Во втором ярусе храма создается, таким образом, второе кольцо из 8-ми главок, на сей раз сплошное. В нем каждая вторая главка продолжает восходящий ряд, начатый главками на прирубе. В результате храм, состоящий из 3-х разновеликих восьмигранных объемов, превращается в единый шатер с 4-мя гранями из главок (илл. 11). Эти грани направлены ко второму, значительно меньшему, чем нижний восьмерику, стоящему на мощных потолочных балках. Сам этот восьмерик увенчан еще одним, самым маленьким восьмериком, с 5-ю главами – 4-мя маленькими и одной большой, стоящей над ними и над всем храмом (илл. 12). Она завершает образ шатра, придает храму, несущему на себе 21 главу, окончательный вид (илл. 13).

9. План Преображенской церкви

10. Преображенская церковь. Юго-западный фасад

11. Фрагмент юго-западного фасада

12. Верхнее пятиглавие Преображенской церкви

13. Вид с запада

14. Восточный фасад

Впрочем, есть еще одна главка внизу – она продолжает восточную грань шатра вниз и стоит над алтарной апсидой, приставленной к восточному прирубу (илл. 14). Из-за этого общее количество глав на храме – не 21, а 22 (по ярусам: 4+4+8 + 5 и 1 над алтарем). Оно непривычное для русского православного храма – четное (!). К тому же алтарная главка как будто нарушает идеальную, просто пифагорейскую взаимную уравновешенность всех храмовых объемов, добавляя к ним еще один объем внизу. Однако именно отступление от полной, внешне легко заметной «рифмованности» основных элементов церковного здания друг другу дало возможность зодчим избежать схематичности в его облике, сделало его еще более живым и загадочным.

А теперь проведем небольшой эксперимент: мысленно уберем 8 сдвоенных главок нижнего яруса и 4 маленькие главки вокруг центральной. Получится та же структура, что в Ильинской и Сретенской-Заостровской церквях. Но не менее важно то, что эта структура полностью «отражена» в… стоящей рядом Покровской церкви 1764 года – и у нее 8 малых глав вокруг центральной. Это, конечно, не случайно. Здесь тоже «рифма», только уже храма с храмом, «многоглавия с многоглавием», и тоже не прямолинейная. Вот она, сложность и виртуозность замечательных местных зодчих или, как говорили об этом в Древней Руси, – их «хитрость».

Один из исследователей русского деревянного зодчества, П. Н. Максимов, считавший Преображенский храм в Кижах

синтезом конструктивных достижений [28] Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское деревянное зодчество. М.: Гос. архитектурное издательство Академии архитектуры СССР, 1942. С. 45, 53.

всех предшествовавших ему типов, отмечал простоту его основных объемов. Да и план его очень прост – это крест, образованный стенами. Форма креста смягчается косыми гранями основного объема (между прирубами), а в западной части храма полностью скрывается двумя папертями и крыльцом. Именно простота основной структуры и развитие объема храма прежде всего ввысь позволяют, с одной стороны, сохранить его древнюю традиционную форму, а с другой – украсить его снаружи так, как никогда ранее.

Внутри же церковь совсем невысока: взгляд, направленный «горе», наталкивается на подвесной потолок, расписанный фигурами ангелов и ярким орнаментом, который в северной традиции именуется «небом» (илл. 15).

Такой контраст между внешним и внутренним видом храма (который впервые ярко проявился в соборе Василия Блаженного) в XVII, а тем более в XVIII веке становится в деревянном храмовом зодчестве, увы, обычным явлением.

А теперь – о символах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: