Александр Копировский - Введение во храм. Очерки по церковному искусству

- Название:Введение во храм. Очерки по церковному искусству

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Свято-Филаретовский православно-христианский институт Литагент СФИ

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89100-156-5,978-5-905615-33-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Копировский - Введение во храм. Очерки по церковному искусству краткое содержание

Книга адресована студентам теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений. Рекомендуется в качестве учебного пособия для высших учебных заведений при изучении церковной архитектуры и изобразительного искусства, а также христианской эстетики.

Введение во храм. Очерки по церковному искусству - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

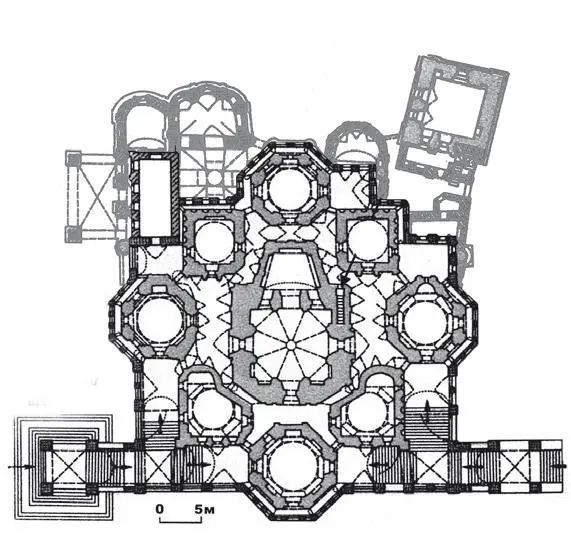

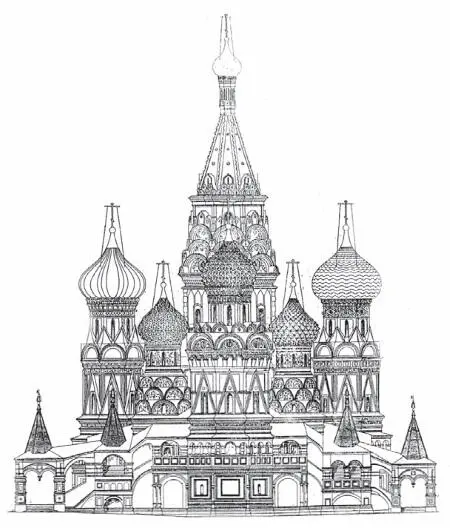

Начнем от главы над центральным шатром. А потом, вспомнив, как ставились главы в более древних храмах – наискось, по углам главного подкупольного квадрата, – применим тот же принцип к собору Покрова на Рву (илл. 10).

И не ошибемся. Если встать спиной к Спасской башне Кремля и смотреть на храм с запада на восток, от главного входа к алтарю, сразу видно, что вокруг основного шатра по диагоналям стоят 4 маленьких главы на низких барабанах, под которыми расположены три ряда полукруглых кокошников «вперебежку». Представим себе на мгновение, что больших, стоящих рядом с ними глав нет.

И вот, перед нами пятиглавый храм, отличающийся лишь резко повышенной центральной частью: 1 + 4 = 5.

А теперь посчитаем остальные, большие купола. Их тоже всего 4, и расположены они, как правильно заметил Блазиус, по сторонам света. Но и здесь это не уникальное решение. Еще в V веке в греческом городе Эфесе был построен огромный храм-базилика в честь апостола Иоанна Богослова, где купола расположены так же. А в середине XI века в центре Венеции византийские мастера возвели знаменитый собор Святого Марка – и там главы поставлены не по диагонали, а «крестом». Значит, 4 больших главы храма Василия Блаженного, стоящие таким же образом вокруг главного шатра, восходят к традиционному для византийских и русских храмов пятиглавию.

Не принимаем в расчет небольшой низкий купол слева от алтаря – это главка придела над мощами святого Василия Блаженного, он появился здесь позже, в 1588 году. Точно так же придется исключить и шатровую колокольню, построенную в 1683 году вместо прежней звонницы справа от алтаря. И тогда оказывается, что впечатление невероятного, непостижимого многоглавия достигнуто простым соединением двух традиционных пятиглавых храмов. Они как бы вставлены один в другой! При этом глав получается, конечно, не 10, а 9 – центральный шатер «работает» на оба пятиглавия.

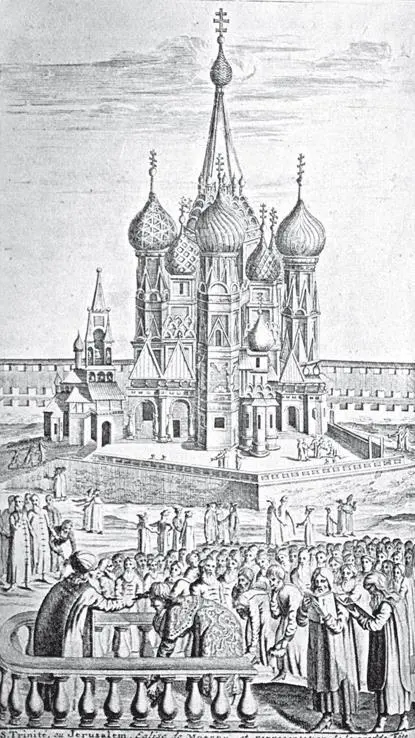

Итак, куполов на храме Василия Блаженного 9? Нет. Рисунки, сделанные иностранцами, а также древние описи собора, позволяют уверенно сказать, что куполов здесь было не просто больше, а гораздо больше. Снаружи по периметру главного шатра располагалось еще 8 (!) маленьких главок (илл. 11). Но и это не всё. Четыре такие же главки стояли вокруг самого большого придела, находящегося в центре западного фасада собора – прямо напротив Спасской башни (илл. 12). Увы, при ремонте 1780-х годов все они были разобраны – видимо, эпохе классицизма этот лес куполов (9 + 8 + 4 = 21!!!) показался «архитектурным излишеством». А жаль… Интересно, что бы сказал, увидев собор в его первоначальном виде, Блазиус?

10. План: 1. Придел Святого Василия Блаженного. 2. Храм Святой Троицы. 3. Придел Трех Патриархов. 4. Придел святого Александра Свирского. 5. Придел святых Киприана и Иустины. 6. Придел святого Николы Великорецкого. 7. Храм Покрова Богородицы. 8. Придел святого Григория Армянского. 9. Придел святого Варлаама Хутынского. 10. Придел Входа Господня в Иерусалим. 11. Придел святой Феодосии девы. 12. Колокольня

11. Гравюра из книги Адама Олеария «Путешествие в Московию, Персию и Индию». По рисунку 1630-х годов

12. Реконструкция западного фасада (по Н. Соболеву). Видны дополнительные главки в основании шатра и западного придела, отсутствует крыша над лестницами и галереей

Попробуем теперь «копнуть» глубже.

О храме Василия Блаженного в одном из древнерусских житий написано, что мастера вместо предполагавшегося восьмипрестольного храма:

…Божиим промыслом основаша 9 престол, ни яко ж повелено им, но яко ж по бозе разум даровася им в размерении основания [17] Кузнецов И. Еще новые летописные данные о построении Московского Покровского (Василия Блаженного) собора // Чтения в обществе истории древностей российских при Московском университете (ЧОИДР), 1896, кн. II, p. IV. М., 1896. С. 25.

.

Однако это слишком красиво и слишком не соответствует порядкам того времени, чтобы быть правдой. Давайте посмотрим, как на самом деле формировался архитектурный замысел собора, как он реализовался и каково его содержание в прошлом и настоящем.

Предшественники. Были ли они? Ведь храм, несмотря на совмещение двух традиционных пятиглавий, весьма необычен. Настолько, что появился рассказ об ослеплении Иваном Грозным зодчих сразу по окончании строительства, чтобы этот собор остался единственным и неповторимым. Вот как писал об этом в своей известной поэме «Зодчие» Дмитрий Кедрин:

…И спросил благодетель:

«А можете ль сделать пригожей,

Благолепнее этого храма Другой, говорю?»

И, тряхнув волосами,

Ответили зодчие: «Можем!

Прикажи, государь!»

И ударились в ноги царю.

И тогда государь

Повелел ослепить этих зодчих,

Чтоб в земле его Церковь

Стояла одна такова,

Чтобы в Суздальских землях

И в землях Рязанских И прочих

Не поставили лучшего храма,

Чем храм Покрова! <���…>

И стояла их церковь Такая,

Что словно приснилась.

И звонила она,

Будто их отпевала навзрыд,

И запретную песню

Про страшную царскую милость

Пели в тайных местах

По широкой Руси

Гусляры.

Стихи Кедрина, скорее всего, содержат весьма красноречивый подтекст. Они были созданы в зловещем 1938 году, когда достиг пика «большой террор», и все подлинно творческое, нерядовое подвергалось «ослеплению», а часто и смертной казни.

Сам же рассказ об ослеплении строителей собора – не более чем легенда. Она вошла в письменные источники с легкой руки Адама Олеария, побывавшего в России в первой половине XVII века. Вот выдержка из его книги «Путешествие в Московию»:

…Вне Кремля в Китай-городе, по правую сторону от больших кремлевских ворот стоит искусно построенная церковь Святой Троицы, строитель которой по окончании ее ослеплен был тираном, чтобы уже впредь ничего подобного не строить [18] Цит. по: Сухман М. М. Иностранцы о древней Москве: Москва XVI–XVII веков. М.: Столица, 1991. С. 317.

.

Пересказывалась она затем и другими иностранцами. О легендарности этих сообщений говорит уже то, что похожие рассказы существуют во многих других странах: Румынии, Болгарии, Чехии, Сербии, Испании. Подобное рассказывают и о соборе Святого Марка в Венеции – деле рук византийских мастеров XI века (правда, там зодчему, хвалившемуся, что он может построить храм лучше, всего лишь не поставили прижизненную статую).

Итак, архитектурные предшественники собора… Они, конечно, были, хоть и не прямые. Прежде всего, в качестве предшественников часто называют деревянные храмы Руси. Однако это лишь гипотеза, причем, малодостоверная. Ведь все деревянные шатровые храмы, которыми особенно славится русский Север, построены не до, а после храма на Красной площади.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: