Александр Копировский - Введение во храм. Очерки по церковному искусству

- Название:Введение во храм. Очерки по церковному искусству

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Свято-Филаретовский православно-христианский институт Литагент СФИ

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89100-156-5,978-5-905615-33-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Копировский - Введение во храм. Очерки по церковному искусству краткое содержание

Книга адресована студентам теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений. Рекомендуется в качестве учебного пособия для высших учебных заведений при изучении церковной архитектуры и изобразительного искусства, а также христианской эстетики.

Введение во храм. Очерки по церковному искусству - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

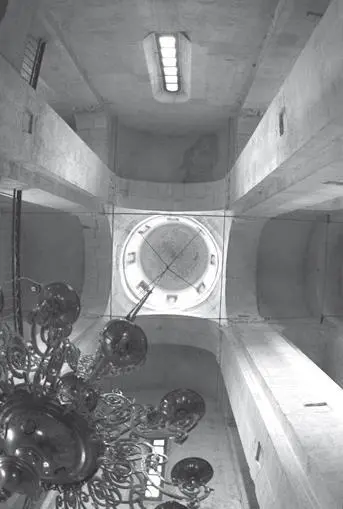

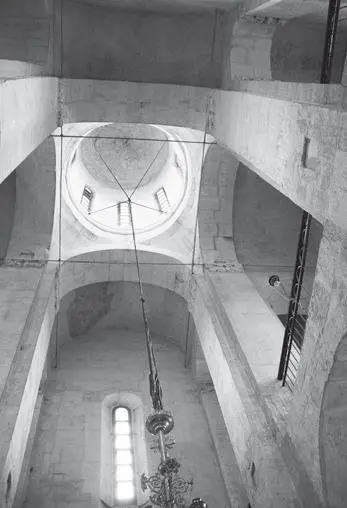

Верхняя часть храма благодаря полукружиям сводов, подобных малым куполам, и сфере собственно купола, создает завораживающий образ «иного неба». Оно присоединяет к себе пространство нижней части интерьера, значит – и всех находящихся в нем. И одновременно осеняет, покрывает их. Таким образом, посвящение храма Покрову Богородицы выражается здесь видимым, но, как и всякое чудо, непостижимым образом: через символическое явление в архитектуре стоящим внизу людям самого Покрова.

Не исключено, что где-то на стенах храма было и фресковое изображение этого праздника. Правда, в известных циклах росписей, предшествующих по времени (София Киевская) и почти современных храму на Нерли (Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове), оно не встречается. Но вдруг? Подтвердить или опровергнуть это невозможно, так как остатки древних росписей были сбиты со стен во время поспешного ремонта 1877 года.

Еще раньше росписей была разрушена и заменена высоким иконостасом одноярусная каменная алтарная преграда, характерная для византийских и русских храмов этого периода. Она представляла собой несколько вертикальных колонок около 1 метра высотой. Колонки стояли на каменных плитах, высота которых тоже не превышала метра.

10. Царь Давид. Рельеф на западном фасаде

11. Южная стена. Дверь над существовавшей ранее галереей

12-14. Подкупольное пространство

15. Вид на алтарь с хоров

16. Алтарная преграда

Они были объединены сверху горизонтальной балкой – архитравом. Собственно, преграды в современном понимании этого слова здесь не существовало: пространство между колонками было свободным, небольшие иконы размещались сверху, на архитраве, большие – на стенах справа и слева от преграды. Завеса, закрывавшая алтарь, отодвигалась во время богослужения. Это позволяло алтарному пространству, не отгороженному от остального храма, а лишь обозначенному сквозной преградой, входить в общее пространство. Апсиды, как и своды, уподоблялись куполу. Алтарь же становился тогда не просто восточным завершением горизонтальной оси храма, но его вторым «верхом». Этому его положению соответствует и само слово «алтарь» (от лат. alta ara – «возвышенное место»). А еще то, что с ним непосредственно связано: совершение основного христианского богослужения – литургии.

Сейчас древняя преграда в храме восстановлена (илл. 15–16). Но иконы теперь, увы, вставлены в проемы между ее колонками, они полностью закрывают алтарь. Да и качество этих икон оставляет желать много лучшего…

Почему шедевр?

В церкви Покрова на Нерли воплотились не только художественные достижения владимиро-суздальского зодчества, но и лучшие качества целого ряда православных храмов Византии, Балкан и Руси того времени. Почему? Потому что здесь зодчим удалось лучше, чем во многих других церквах, достичь единства формы и содержания, художественной выразительности и смысловой образности, непосредственно вытекающей из богослужебного назначения этого удивительного здания.

Каждый храм эпохи зрелого Средневековья, независимо от места его постройки, был выражением единого канона православного церковного зодчества. Такой канон никогда не принимался в виде официальных постановлений, не фиксировал обязательной для всех храмов схемы или формы, количества куполов, апсид, размеров и внутреннего устройства алтаря и т. п. Все это формировалось в общем русле традиции. Едва ли не единственным в области церковной архитектуры общепринятым в церкви документом был очень короткий текст из 57-й главы так называемых Апостольских постановлений, составленных во второй половине IV века, где говорилось: «…здание да будет продолговато, обращено на восток, с притворами по обеим сторонам к востоку, подобное кораблю» [11] Постановления апостольские: Чрез св. Климента епископа Римского преданные / Пер. о. Иннокентия Новгородова. СПб., 2002. С. 70.

. Если считать его законом на все времена (это утверждение никем не оспаривалось и никогда не отменялось), то окажется, что христианский храм всегда должен быть только вытянутой в длину базиликой, а купола в нем не должно быть вообще. Понятно, что столь узкое, формальное восприятие древнего текста привело бы к гибели, а не к развитию церковного зодчества.

Наоборот, именно из-за отсутствия жесткой системы повелений и запретов стало возможным разнообразить тип крестовокупольного храма – практически до бесконечности. Например, что будет, если, говоря на языке специальных терминов, соединить «признаки архитектуры государственно-митрополичьего жанра» (прежде всего, галереи) с небольшим «придворно-княжеским четырехстолпным одноглавым храмом» (Г. К. Вагнер) [12] См.: Вагнер Г. К., Владышевская Т. Ф. Искусство Древней Руси. М.: Искусство, 1993. С. 60.

? Наверное, архитектурный монстр? Ведь наличие галерей обуславливалось значительным размером храма: они были только в главных соборах Киева, Новгорода, Владимира. Но в небольшом храме Покрова именно такое, невозможное на первый взгляд, соединение дает потрясающий эффект: рождается не новый тип храма, а новый вариант канона, который, в свою очередь, становится образцом для свободного подражания. Именно подражания, а не копирования! В творческом процессе свободно варьировались старые архитектурные элементы и создавались новые.

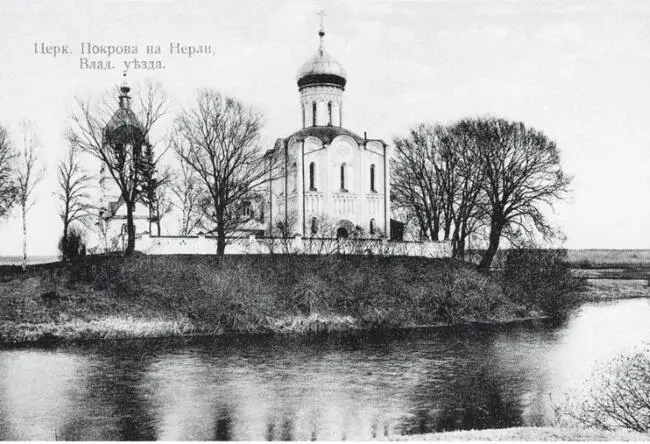

17. Покровский монастырь в конце XIX века

18. Вид на храм с луга

19. Дорога к храму

Разумеется, даже при общем высоком уровне строительства, шедевров, как и всегда, было немного. Храм Покрова на Нерли, счастливо сохранившийся, – один из них. Подводя итог, вернемся к тому, с чего начинали, – к современному виду этого храма. Он, безусловно, привлекает и вдохновляет многих людей. Немалую роль в этом играет его во многом уникальное расположение – «среди долины ровныя, на гладкой высоте». Рядом – никаких строений, кроме одноэтажного домика с зеленоватой крышей, расположенного в нескольких десятках метров от храма, за его алтарем. Кажется, что и он – лишний. Однако это не так. «Домик» – остатки бывшей Трехсвятительской церкви постройки 1884 года, раньше на ее месте стояла деревянная. А если посмотреть альбом «Владимир в старой открытке» [13] Днесь светло красуется: Владимир в старой открытке. Владимир: Посад, 1993.

и найти, как выглядел храм Покрова в то время (илл. 17), видно: рядом с ним не одно, а много строений – тяжелая колокольня 1860-х годов в «русском» стиле, деревянные дома, кладовые, амбар…

Интервал:

Закладка: