Александр Копировский - Введение во храм. Очерки по церковному искусству

- Название:Введение во храм. Очерки по церковному искусству

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Свято-Филаретовский православно-христианский институт Литагент СФИ

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89100-156-5,978-5-905615-33-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Копировский - Введение во храм. Очерки по церковному искусству краткое содержание

Книга адресована студентам теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений. Рекомендуется в качестве учебного пособия для высших учебных заведений при изучении церковной архитектуры и изобразительного искусства, а также христианской эстетики.

Введение во храм. Очерки по церковному искусству - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Хаос или космос?

Перечислим для начала некоторые наиболее яркие впечатления от храма Василия Блаженного. Первенство здесь принадлежит Наполеону. Незадачливый завоеватель Москвы назвал его. мечетью. Далее идут суждения специалистов: «образчик затейливого каприза, воспитанного татарским влиянием» (немецкий историк искусства середины XIX века Франц Куглер, профессор Берлинской Академии художеств); «воспоминания. индийской архитектуры» (Эжен Виолле-ле-Дюк, французский архитектор второй половины XIX века); «смешение архитектурных стилей… созданное в минуту какого-то гениального сумасбродства» (польский историк начала XX века Казимир Валишевский). А вот образные высказывания туристов: «чудище», «колоссальное растение», «группа крутых скал», «слепление сталагмитов», «здание из облаков, причудливо окрашенных солнцем», «гигантское кондитерское изделие».

Для полноты картины приведем развернутое и, пожалуй, самое живое и яркое высказывание об этом храме, принадлежащее 20-летнему юноше:

…за самой стеной, которая вправо спускается с горы и оканчивается круглой угловой башнею, покрытой как чешуею зелеными черепицами; немного левее этой башни являются бесчисленные куполы церкви Василия Блаженного, семидесяти приделам которой (запомним эту цифру! – Прим. авт .) дивятся все иностранцы и которую ни один русский не потрудился еще описать подробно.

Она, как древний Вавилонский столп, состоит из нескольких уступов, кои оканчиваются огромной, зубчатой, радужного цвета главой, чрезвычайно похожей (если простят мне сравнение) на хрустальную граненую пробку старинного графина. Кругом нее рассеяно по всем уступам множество второклассных глав, совершенно не похожих одна на другую; они рассыпаны по всему зданию без симметрии, без порядка, как отрасли старого дерева, пресмыкающиеся по обнаженным корням его.

…Каждый придел раскрашен снаружи особенною краской, как будто они не были выстроены все в одно время, как будто каждый владетель Москвы в продолжение многих лет прибавлял по одному, в честь своего ангела.

Весьма немногие жители Москвы решились обойти все приделы этого храма. Его мрачная наружность наводит на душу какое-то уныние; кажется, видишь перед собою самого Ивана Грозного.

Эти впечатляющие строки взяты из школьного сочинения под названием «Панорама Москвы». Написано оно в 1834 году. Имя юного автора скромно стоит на последней странице: «Юнкер Л. Г. (лейб-гвардии) Гусарского Полка Лермантов». Опечатки здесь нет. Именно так подписывался уже тогда известный, а в будущем – по достоинству названный великим, поэт Михаил Юрьевич Лермонтов.

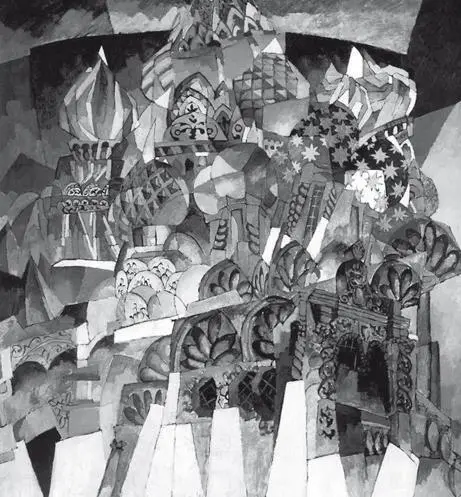

С классиком русской литературы спорить трудно. Да и зачем? Разве не сходно с его впечатлением, пусть без столь изысканных выражений, то, которое бывает у многих из нас сегодня? Значит, перед нами не космос, то есть гармоничный, прекрасный устроенный свыше мир (от греч. κοσμεω – «устраивать», «упорядочивать», «украшать»), а хаос, взрыв свободной фантазии? Что-то подобное увидел в нем и таким выписал на холсте в 1913 году представитель тогдашнего авангарда художник Аристарх Лентулов (илл. 6).

Современные постмодернисты, наверное, могли бы признать собор образом любимого ими «хаосмоса» – состояния среды, объединяющего оппозицию «хаос-космос» и порождающего самые разные смыслы при отсутствии всякого внешнего порядка, – если бы они не упразднили само понятие «образ»…

Но давайте выслушаем человека, которого трудно заподозрить и в любви к беспорядку, и в симпатиях к русской церковной архитектуре, – немецкого естествоиспытателя первой половины XIX века Иоганна Генриха Блазиуса, посетившего Россию в 1840 году. Это он вначале принял собор на Красной площади за группу скал или колоссальное растение. Но вот что открылось ему потом: «Только взобравшись наверх, начинаешь мало-помалу понимать, что все части храма расположены симметрично, что четыре большие башни стоят вокруг среднего, главного здания правильно, соответственно сторонам света. что в их промежутках расположены меньшие башни; что четыре пирамидальные башенки на западной стороне точно так же размещены симметрично и покрывают крылечные входы» (илл. 7).

И закономерный финал: «Вместо запутанного нестройного лабиринта это ультранациональное архитектурное произведение являет полный смысла образцовый порядок и правильность» [16] Blasius J. H. Reise in europäischen Rußland in den Jahren 1840–1841. Braunschweig, 1844. S. 351–352 (Русск. пер. приводится по: Чивилихин В. Память. М.: Художественная литература, 1984. С. 31.).

(!). В устах педантичного немца такая оценка, бесспорно, – высшая похвала. Итак, как это ни обидно, придется признать: Блазиус раньше всех, в том числе русских, увидел, что наш собор – «ультранациональный», и что он – космос, а не хаос. Приглядимся поэтому к собору внимательнее.

6. Аристарх Лентулов. Василий Блаженный. Картина. 1913 г.

7. Западный фасад. Вид от Спасской башни

8. -9. Купола

1 + 4 + 4 =… 10?

Посмотрим на него сначала сверху, с куполов. И зададимся, прежде всего, простым вопросом: сколько их? В центре ансамбля – высокий (46 метров от пола) шатер, увенчанный небольшой золотой главкой с крестом. А вокруг… Купола невероятно узорчатые, пестрые, один – как будто поделенный на дольки, другой – в косую клетку, третий – покрытый горизонтальными узорными полосами, четвертый – с какими-то пупырышками наискось. Может быть, и правда – татарско-индийское влияние? Как разобраться? А уж сосчитать их, кажется, совершенно невозможно! (илл. 8–9)

Но, во-первых, у нас есть немецкая подсказка: в храме все в «космическом» порядке. Значит, произвольное нагромождение куполов исключается, это всего лишь сознательно подготовленный создателями храма обман зрения. Представим их читателю: это русские, Барма и Посник. В науке, правда, нет единого мнения, два это человека или один. Существуют основательные предположения, что строительство также не обошлось без итальянцев: слишком многие архитектурные детали несут на себе печать их строительного искусства.

Во-вторых, узорные главы – не изначальны, они в конце XVI века заменили пострадавшие при пожаре значительно более строгие и более скромные «шлемы». Посчитать их было легче. Но все-таки – как это сделать сейчас, откуда начать?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: