Александр Копировский - Введение во храм. Очерки по церковному искусству

- Название:Введение во храм. Очерки по церковному искусству

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Свято-Филаретовский православно-христианский институт Литагент СФИ

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89100-156-5,978-5-905615-33-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Копировский - Введение во храм. Очерки по церковному искусству краткое содержание

Книга адресована студентам теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений. Рекомендуется в качестве учебного пособия для высших учебных заведений при изучении церковной архитектуры и изобразительного искусства, а также христианской эстетики.

Введение во храм. Очерки по церковному искусству - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но упрекать наших предков за то, что они возвели около шедевра древнерусского зодчества что-то неизмеримо более слабое и просто бытовое, станет только сноб. Достаточно вспомнить, что сразу после построения храма Покрова князь Андрей… «обитель монашествующим при ней содела» [14] Сиренов А. В. Житие Андрея Боголюбского // Памяти Андрея Боголюбского: Сборник статей. С. 229.

. Обитель, то есть мужской монастырь, просуществовала здесь более 750 лет, до 1923 года. Известно, что в ее истории едва не случился черный день: игумен соседнего, Боголюбовского монастыря, к которому она была приписана, решил построить новые монастырские ворота, разобрав для этого храм Покрова (!). Лишь курьезная причина – они не сошлись в цене с подрядчиком – предотвратила разрушение. Пути, которыми Бог защищает Свои святыни, могут показаться нелепыми, но важен результат.

В советское время храм долгое время был в запустении. Акт его осмотра от 9 июля 1931 года констатирует разрушение белого камня, рельефов, портала, ступеней, пола, дверей. Он тоже мог быть разрушенным, на сей раз по идеологическим мотивам – как Рождественский собор XII века во Владимире, как сотни и тысячи других церквей, от которых не осталось даже фундаментов. Однако храм стоит на своем месте. Стоит теперь, может быть, в несколько искусственном одиночестве, подобно цветку в вазе. Но никто не назовет его увядающим.

В нем возобновлены богослужения. Кроме того, он живет и жизнью, не очень похожей на старую: идут многочисленные экскурсии, самостоятельные группы, отдельные посетители. Его бесконечно фотографируют, причем фотографы делают всё, чтобы в объектив не попали жутковатые, кажущиеся рядом с ним «марсианскими» башни ЛЭП (илл. 18). Снимается он и в кино: не случайно именно его выбрал великий режиссер Андрей Тарковский для своего «Андрея Рублева» (многие, наверное, помнят, что именно с кровли храма Покрова на Нерли совершается прекрасный по символике и трагический в реальности полет человека на самодельных крыльях). «Народная тропа» к нему не зарастает (илл. 19).

Можно помечтать, например, о том, что от храма когда-нибудь перенесут подальше ЛЭПы, а из храма уберут киоск – все-таки торгующим, по Евангелию, как многие знают, не место в храме. Что в него будут часто ходить не только туристические, но и паломнические группы, причем возможность совершить в нем богослужение будет даваться священникам Владимирской и других епархий как награда. А еще хочется, чтобы это чудо в камне входило в нашу жизнь не только в качестве архитектурной иконы, вызывающей ностальгический вздох по «прекрасному прошлому», но и как источник вдохновения для современных церковных зодчих. Вдохновения, а не подражания!

«Новый Иерусалим» на Красной площади

Собор Василия Блаженного

1. Собор Василия Блаженного. Вид с Васильевского спуска

«Божиим благоволением и Пресвятыя Богородицы милостию и всех святых молитвами, повелением благочестиваго царя великого князя Ивана Васильевича всея Руси совершена бысть святая сия церковь Покров Пресвятыя Богородицы в лета 7069 (1561) месяца июня 29 на память святых и всехвальных верховных апостолов Петра и Павла в честь и славу Святыя Троицы».

Это «храмозданная» надпись, сделанная крупными печатными буквами XVI века. Она идет по кругу внутри шатра Покровского храма-собора «на Рву». Сам же собор высится на Красной площади Москвы, рядом с Кремлем, напротив Спасской башни (илл. 1–3). Он был поставлен здесь (на месте возведенного чуть ранее из дерева и менее чем через год разобранного храма) в память о взятии Казани – столицы могущественного ханства, грозившего России и через столетия после окончания татаро-монгольского ига.

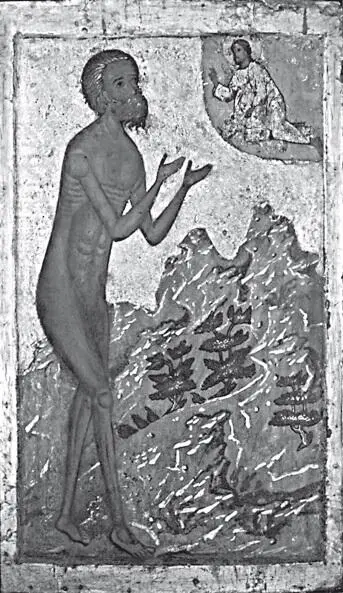

Правда, храм Покрова Богородицы вошел в историю под другим именем. Он стал «храмом Василия Блаженного». Этот почитаемый московский святой (илл. 4), современник Ивана Грозного и, соответственно, постройки собора (на который он, по преданию, помогал собирать деньги), был погребен под его папертью. Затем над местом погребения был возведен придел, ставший частью собора (илл. 5), из-за чего весь собор «переменил имя», а точнее, присоединил к двум основным (Святой Троицы и Покрова) еще одно.

2. Южный фасад

3. Северный фасад

4. Икона: св. Василий Блаженный в молении

5. Придел св. Василия Блаженого

Фактически собор состоит из разных храмов, архитектура которых сводится к трем видам: шатровому, башенным большим и башенным малым. Все они объединены использованием единого композиционного приема «восьмерик на четверике» – это значит, что восьмигранное помещение ставится на кубическое основание. Но объемы их разные, да и сочетания объемов необычны. В центральном храме, например, использованы четверик, 2 восьмерика и шатер; в больших приделах – четверик и 2 восьмерика; в малых – четверик и восьмерик (в последнем случае они и не видны снаружи). В результате создается целостный ансамбль, состоящий из похожих и, в то же время, своеобразных элементов. Как пишет один из основных исследователей собора, А. Л. Баталов, «подобие и различие, единство и обособленность – примирение этих противоречивых начал становится главной темой в архитектуре собора и отвечает основной идее его программы» [15] Баталов А. Л., Успенская Л. С. Собор Покрова на Рву (храм Василия Блаженного). М.: Северный паломник, 2004. С. 25.

.

По популярности этот собор значительно превосходит церковь Покрова на Нерли. Во всяком случае, на конкурсе, организованном в 2007–2008 годах газетой «Известия», телеканалом «Россия» и радиостанцией «Маяк», именно он вошел в семерку всероссийских чудес. Дерзнем сказать, что в перечне победителей, деликатно составленном в алфавитном порядке, он должен был бы стоять на первом месте. Потому что рукотворных созданий в списке, помимо него, лишь два: ансамбль Петергофа и Мамаев курган с монументом «Родина-мать зовет!». Эти архитектурно-скульптурные комплексы трудно уравнять со знаменитым собором, одним из символов России во всем мире. Остальные же чудеса – творения не человека, а природы (озеро Байкал, Долина гейзеров на Камчатке, Столбы выветривания в Республике Коми и гора Эльбрус в Карачаево-Черкесии). Не вдаваясь в оценку конкурсного принципа, позволяющего впрячь в одну телегу коня и трепетную лань, обратимся к самому собору – прекрасному, загадочному и… странному.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: