Александр Копировский - Введение во храм. Очерки по церковному искусству

- Название:Введение во храм. Очерки по церковному искусству

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Свято-Филаретовский православно-христианский институт Литагент СФИ

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89100-156-5,978-5-905615-33-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Копировский - Введение во храм. Очерки по церковному искусству краткое содержание

Книга адресована студентам теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений. Рекомендуется в качестве учебного пособия для высших учебных заведений при изучении церковной архитектуры и изобразительного искусства, а также христианской эстетики.

Введение во храм. Очерки по церковному искусству - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

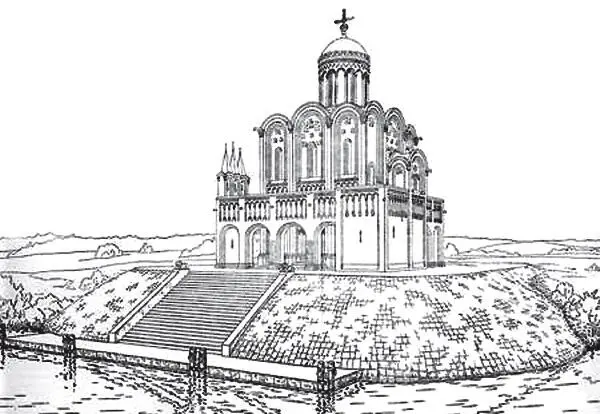

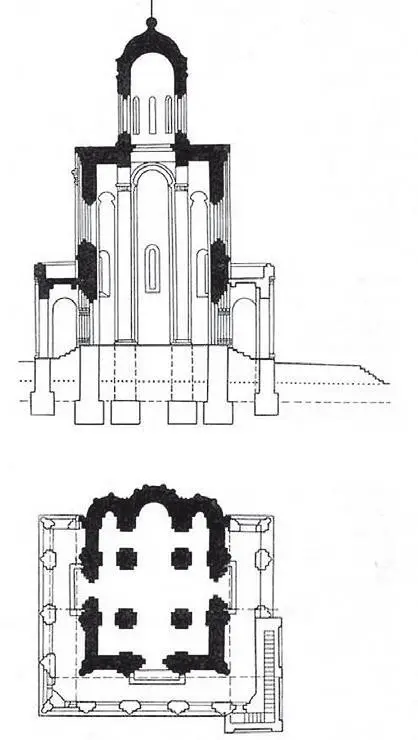

Но внимание! Во-первых, стремление всех объемов храма Покрова вверх во многом задано его постановкой на возвышении. Это не естественный холм, как кажется в настоящее время, а насыпное трехметровое сооружение на каменном фундаменте, да еще и облицованное изначально белым камнем. Светлая, но мощная пирамида высилась прямо перед набережной (храм тогда стоял при впадении Нерли в Клязьму [5] Таким образом, храм стоял на пересечении водных торговых путей. Сейчас русла рек изменили свое положение. – Прим. ред.

). К храму от набережной вела встроенная в боковой откос «пирамиды» белокаменная же лестница, украшенная, судя по скульптурным фрагментам из раскопок середины XIX века, двумя лежащими каменными львами. Наличием такого могучего постамента высота храма значительно уравновешивалась.

Во-вторых, впечатление особой вытянутости храма вверх в немалой степени достигается «луковичной», с заострением, формой его главки и высоким тонким восьмиконечным крестом на ней. Но «луковичный» купол в XII веке был неизвестен, он появился гораздо позже, в XVI столетии, а на этом храме – еще позже, только после ремонта в начале века XIX-го. Изначально купол был, как считается, значительно меньшим, шлемовидным. Есть даже предположения о его совсем малых размерах и лишь чуть закругленной форме. Крест на куполе был так называемый греческий, то есть не восьми-, а четырехконечный, с расположением перекладины точно посередине, все его концы были одинакового размера. Подобный крест можно увидеть во Владимире, на Дмитриевском, тоже княжеском, соборе конца XII столетия.

Реставрация конца 1980-х годов, вернувшая храму Покрова древнее «позакомарное» покрытие («комара» – свод) и позволившая открыть нижнюю часть барабана, почти на 40 сантиметров скрытого ранее под перекрытием XIX века, к сожалению, купола и креста не коснулась. Очевидно, потому, что реставраторы не хотели вызывать волну возмущения изменением привычного, хотя и не соответствующего первоначальному силуэта храма…

И, наконец, третье. Раскопки 50-х годов ХХ века под руководством одного из основных исследователей храма профессора Н. Н. Воронина показали: храм практически одновременно с постройкой основного объема был окружен с трех сторон (кроме алтаря) галереями шириной 2,5 метра. Специалисты спорят о том, какими они были и можно ли было ходить по их верху. Но, как бы то ни было: стремительный вертикальный взлет общего объема здания сменяется в этом случае плавным ступенчатым нарастанием архитектурных масс. Храм из тонкой «свечи» мгновенно превращается в могучее и даже грозное сооружение, особенно если представить его себе стоящим на первоначальном белокаменном подиуме (илл. 7, 8). Это уже не «белая царевна», вышедшая к реке! Здесь для поэтической характеристики понадобится мужской род.

Не будем, как мы и договаривались вначале, спешить задавать взволнованные вопросы: «почему так случилось?», «что это значит?» и, тем более, «кто виноват?» и «что делать?». Постараемся привыкнуть к мысли, что наши представления даже о, казалось бы, хрестоматийных вещах могут быть существенно расширены. К тому же нам еще предстоит подумать о самом главном – о том, что делает здание храма собственно Храмом: о его «имени», назначении, символике форм и декора. А потом найти возможные подходы если не к решению, то хотя бы к прояснению этих проблем. Задать вопрос, не рассчитывая на мгновенный и простой ответ и, может быть, почувствовать встречный вопрос. Ведь, как писал выдающийся ученый второй половины ХХ века академик Сергей Аверинцев, одна эпоха может обмениваться с другой вопросами, «от которых вещи делаются прозрачнее» [6] Аверинцев С. С. Предварительные заметки к изучению средневековой эстетики // Древнерусское искусство: Зарубежные связи. М.: Наука, 1975. С. 397.

.

Вначале постараемся услышать голос еще одного поэта – на сей раз о храмах вообще.

7. Реконструкция Н. Н. Воронина

8. Архитектурный разрез и план

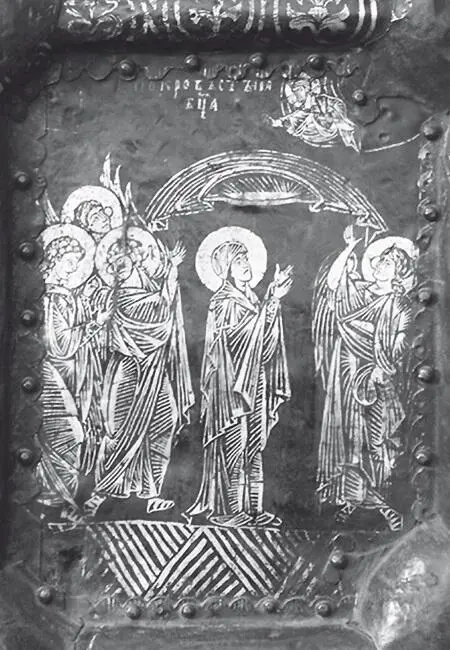

9. Древнейшее из сохранившихся изображений «Покрова Богоматери»: золотая наводка на вратах суздальского собора Рождества Богородицы, 1230-е гг.

Но не сотвори себе кумира

из обмеров их, искусствовед.

Мера их земная не от мира

Здешнего – в них тот и этот свет.

Оттого и в камне не коснеют,

и почти прозрачны, как вода —

ПОГРАНИЧНА всяка их черта,

та черта, последняя – за нею,

что за ней, скажи ради Христа. [7] Величанский А. «Но не сотвори себе кумира.», 1982–1983.

Эпиграф отчасти относится и к первой половине статьи. Там мы занимались в основном именно «обмерами» храма Покрова, оценивали его пропорции, высоту, реконструировали первоначальный вид.

Но и в самом деле: нельзя увлекаться «обмерами», пусть даже говорящими об удивительной архитектурной гармонии. Как и считать, что лирически воспринимаемый сегодня облик этого храма сформировался лишь по вдохновению его строителей (кстати, наличие аркатурно-колончатого пояса, охватывающего храм с внешней стороны посередине, львов на фасаде и на верхней части внутренних столпов и т. п., говорит о том, что главными строителями были, скорее всего, итальянцы). Или из-за печали князя об умершем от ран сыне Изяславе (битва, в которой тот был ранен, произошла позже постройки храма Покрова на Нерли). Поговорим теперь о нем как о «Доме Божием» – месте богослужения и духовного общения.

Начнем с имени храма, то есть его посвящения.

Мафорий Богородицы

В лето 6670 (по древнему счету «от сотворения мира». – Прим. авт.) великий князь Андрей близ Боголюбовския обители… на реке Клязьме в лугу нача здати церковь во имя Пресвятыя Богородицы честнаго Ея Покрова, на устье реки Нерли… И помощию Пресвятыя Богоматере оную церковь единым летом (то есть за один год! – Прим. авт .) соверши [8] Сиренов А. В. Житие Андрея Боголюбского // Памяти Андрея Боголюбского: Сборник статей / Сост. С. В. Заграевский, Т. П. Тимофеева. М.; Владимир, 2009. С. 229.

.

«Честнаго» – значит, чествуемого, достойного, почитаемого. А что значит «Покров»? Прежде всего – покрывало. Это верхняя одежда замужней женщины, нечто вроде большой шали, закрывавшей голову, плечи и спину. Греки называли его «мафорий». Значит, мафорий самой Пресвятой Богородицы, Девы Марии, матери Господа Иисуса Христа, и есть «покров», давший название нашему храму.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: