Александр Копировский - Введение во храм. Очерки по церковному искусству

- Название:Введение во храм. Очерки по церковному искусству

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Свято-Филаретовский православно-христианский институт Литагент СФИ

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89100-156-5,978-5-905615-33-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Копировский - Введение во храм. Очерки по церковному искусству краткое содержание

Книга адресована студентам теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений. Рекомендуется в качестве учебного пособия для высших учебных заведений при изучении церковной архитектуры и изобразительного искусства, а также христианской эстетики.

Введение во храм. Очерки по церковному искусству - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Купол и шатер

Дерево – цветений сплав.

Сочен, коренист —

силуэт любой из глав

церкви – вечный лист:

иль зеленый, словно лес,

заржавелый ли —

лист – застывший соков всплеск

солнца и земли. [29] Величанский А. «Дерево – цветений сплав.», 1982–1983.

Обычно купола храмов XVI–XVII веков сравнивают с «луковицей». А более поздние, испытавшие влияние западноевропейских форм, с откровенной насмешкой иногда именуют «репой»… В стихах, приведенных выше, таким «сельскохозяйственным» аналогиям места нет. В них силуэт церковного купола независимо от времени и места его создания уподоблен древесному листу, соединившему в себе землю и солнце. Земле здесь не уделяется основного места, как это происходит, например, в стихах Роберта Рождественского, посвященных кижскому храму Преображения.

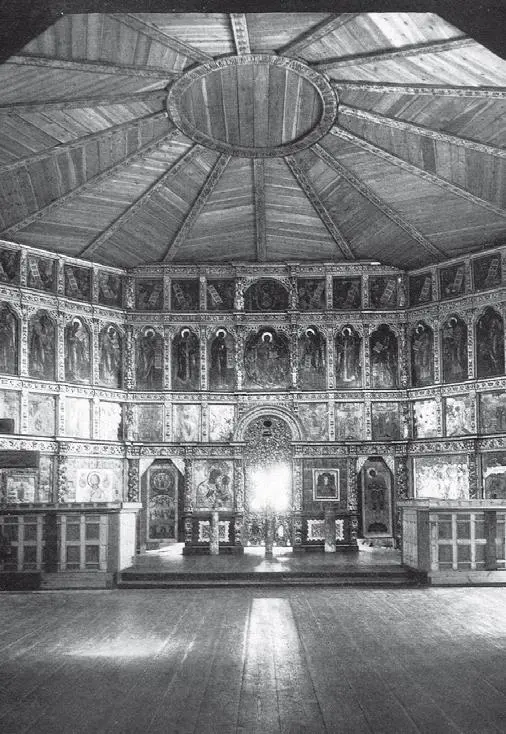

15. Интерьер Преображенской церкви

16. Южный фасад

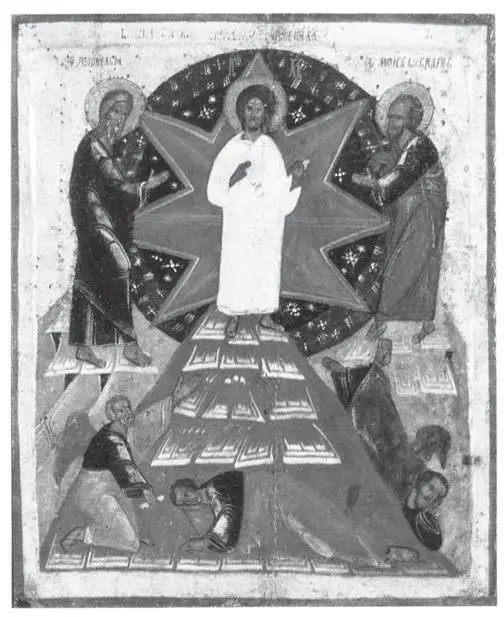

17. Преображение Господне с праздниками. Храмовая икона церкви Преображения. XVII в.

18. Вид с северо-востока

У него этот храм мистически прорастает из упавшего в землю «зерна» – поколений живших на этом месте карельских мужиков. Росток, пробившийся сквозь камни и окрепший, становится неким таинственным деревом, уходящим корнями в землю, а его «спелые плоды» – куполами. О том, что любой купол – это не фрукт или овощ, а прежде всего – «небо» (и еще точнее – «небо небес»), тогда, в начале 1970-х, говорить было не принято.

Но посмотрим на наш храм еще раз (илл. 16). Если купол один – сравнение с небом напрашивается независимо от его формы. А если их 22?.. Даже «мистическая» арифметика, легко подбирающая под числовые значения то или иное объяснение (вроде того, что 5 глав символизируют Христа и четырех евангелистов и т. п.), здесь бессильна. И если говорить о символике кижских куполов, с некоторой печалью приходится признать, что «плоды» – совсем не худший вариант. Можно, конечно, сравнить это многоглавие с пламенем многих свечей, как бы с большим подсвечником. Но ведь и это – натурализм, от высшего, «третьего» или «седьмого» неба, где пребывает Сам Бог, очень и очень далекий.

Приходится констатировать, что купола древнерусских храмов еще почти на столетие раньше времени строительства Преображенского храма превратились из духовного символа в элемент священной декорации. Почему? Символическое значение купола раньше обусловливалось во многом не только его формой, повторявшей небесный свод, но и тем, что эта форма была видна как снаружи, так и внутри храма. Иначе говоря, купол показывал, что «небо» – божественный мир, который прежде был недоступным, но с приходом Христа он открылся для человека. Об этом, кстати, говорит и событие, в честь которого построен храм, – Преображение Господне (илл. 17).

Кроме того, купол стоял на цилиндрическом основании, которое сейчас фамильярно называют «барабаном» – из-за внешнего с ним сходства. Оно было главным источником света, проходившего через его узкие окна вниз, – солнечного и вместе с тем как бы большего, чем солнечный. В деревянном же храме (впрочем, и в очень многих каменных в это время) такой цилиндр стал глухим, без окон. Значит, оказались закрыты изнутри и купола. Тогда для усиления выразительности ничего не остается, кроме умножения их количества…

Каков же тогда Преображенский храм? Купольный ли он, если его купола – лишь символы самих себя в прошлом? Кажется, ясно, что купольный – даже многокупольный! Эту его особенность часто объясняют запретом, наложенным патриархом Никоном на шатровое строительство с целью возрождения традиционного купольного зодчества. Но не будем спешить, отвечая на это вопрос столь односложно.

Во-первых, не исключено, что здесь – некоторое недоразумение. Как показала одна из ведущих современных специалистов в области искусствоведения И. Л. Бусева-Давыдова [30] См.: Бусева-Давыдова И. Л. О так называемом запрете шатровых храмов патриархом Никоном // Патриарх Никон и его время: Сб. науч. тр. Труды ГИМ. Вып. 139. М., 2004. С. 322–323.

, запрет касался, по всей видимости, лишь отдельных храмов, в частности, строительства в окрестностях Нового Иерусалима. В нем по приказу Никона возводился громадный шатер храма Воскресения – свободной копии храма Гроба Господня и Воскресения в Иерусалиме древнем, и другие шатры рядом с ним могли бы ослабить впечатление.

А во-вторых, шатры продолжали существовать, пусть и не прямо – например, в виде колоколен. Но Преображенский храм своими многочисленными куполами не противостоит храмам шатровой формы. Наоборот, ими подчеркивается его общий. шатровый силуэт (!) (илл. 18).

Итак, мы свидетели уже не просто виртуозности, а сверхвиртуозности древнерусских мастеров: из многих куполов они создали шатровую церковь. И сделали это настолько органично, что хочется еще раз повторить вслед за легендарным мастером Нестором: «Нет, не было и не будет такой.» [31] По легенде, мастер Нестор, закончив строительство храма, бросил топор в озеро и произнес эту фразу. – Прим. ред.

.

Но это опять признание совершенства земного. Древние храмы почти никогда не задумывались как нечто исключительное, непревзойденное – кроме разве что храма Святой Софии в Константинополе. И значит, признание того, что совершенство достигнуто, неизбежно приводит к пугающему вопросу: что же дальше? На вопрос отвечает еще одно стихотворение того же автора. Отвечает неожиданно: трагическими образами храмов, «умерших» вне зависимости от их форм. И в то же время – надеждой на то, что любой храм никогда не был и не будет только «архитектурой».

Храмы-то набухли

пустотой без блага —

мертвые, как буквы

из Слова Живаго.

Или живы линии

тайной жизнью слов —

полевые лилии

главок, куполов? [32] Величанский А. «Храмы-то набухли.», 1982–1983.

«Полевые лилии» здесь – не просто цветы. Это скрытая цитата из Евангелия, слова Христа:

Посмотрите на полевые лилии… говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них (Мф 6:28–29).

Значит, отождествление куполов с лилиями – не очередной «растительный» эпитет по отношению к куполам, а утверждение того, что их «слава» – тоже выше земной славы царя Соломона.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: