Роб Данн - Не один дома. Естественная история нашего жилища от бактерий до многоножек, тараканов и пауков

- Название:Не один дома. Естественная история нашего жилища от бактерий до многоножек, тараканов и пауков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9379-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роб Данн - Не один дома. Естественная история нашего жилища от бактерий до многоножек, тараканов и пауков краткое содержание

Автор книги ратует за биоразнообразие и доказывает его необходимость не только в дикой природе, но и в нашем жилище. Как исчезновение одного вида бабочки в какой-то местности может стать причиной роста аллергических заболеваний? Почему финские карелы, в отличие от российских, чаще страдают аллергическими заболеваниями? Как избавиться от черной плесени? Почему борьба с тараканами нередко лишь закаляет их и делает еще более жизнестойкими? Как бактерии на руках пекаря влияют на вкус хлеба и в чем польза ферментированных продуктов? Кто живет в душевой насадке и надо ли срочно менять ее?

Открытия, сделанные Данном, стали для него откровением. У читателя они впереди.

Не один дома. Естественная история нашего жилища от бактерий до многоножек, тараканов и пауков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Глава 7. Дальнозоркий эколог

У египтян много домашних животных…

Геродот. ИсторияМаленький ветер движет корабль. Маленькая пчела собирает мед.

Маленький муравей тащит хлебную крошку.

Из папируса Инсингера, строки XXV.1–XXV.4Так и сделал Господь: налетело множество песьих мух в дом фараонов, и в домы рабов его, и на всю землю Египетскую: погибала земля от песьих мух.

Исход 8:24Мы мало замечаем и плохо понимаем жизнь грибов и бактерий в наших домах, а также вызываемые ею последствия отчасти потому, что они очень малы. Но в случае с животными картина другая. Я убежден, что есть совершенно особые причины, по которым экологи и эволюционные биологи «не замечают» животных в наших жилищах, несмотря на их относительно крупные размеры. Дальнозоркость — это «профессиональная болезнь» экологов, которые гораздо лучше видят животных в отдаленных местообитаниях, чем у себя под носом. Способность видеть вдаль — отличное качество, но не тогда, когда в результате мы игнорируем свое ближайшее окружение. Так, в Нью-Йорке ученые тщательно прочесали в поисках животных все пригородные леса, но в городской черте исследования проводились куда менее интенсивно (не говоря уже о жилых домах). Это совсем не случайно. Как экологи мы приучены исследовать жизнь в «природе», что, как принято думать, означает отсутствие людей. Подобная предвзятость свойственна даже самым значительным проектам по изучению жизни животных. Например, учет гнездящихся птиц, самый крупный орнитологический проект такого рода в Северной Америке, не проводится в наиболее урбанизированных местностях Соединенных Штатов. Города им практически не охвачены. Вот почему экологи имеют подробнейшие сведения о распространении самых редких североамериканских птиц, но плохо представляют себе численность домовых воробьев, городских голубей или ворон. Тем более это касается насекомых. Мне пришлось убедиться в этом самому, когда я начал изучать пещерных кузнечиков, или рафидофоридов {13} .

Люди живут по соседству с этими насекомыми с незапамятных времен. Когда наши далекие предки начали заселять пещеры, они неизбежно сталкивались там с другими видами животных. Об этих встречах мы знаем благодаря найденным при раскопках в пещерах костям, а также следам когтей на их стенах, не говоря уже о наскальных рисунках, изображающих разнообразных зверей. Некоторые из них были крупными и очень опасными. Представьте себе, как вы пробираетесь сквозь сырое, узкое и темное подземелье, и только красноватый свет факела освещает ваш путь. Внезапно до вас доносится запах пещерного медведя, а потом показывается и он сам. Пещерные медведи ( Ursus spelaeus ) по размерам не уступали самым крупным современным гризли. Если удача улыбалась нашим предкам, они убивали пещерных медведей. Если им не везло, то сами гибли от их лап [162]. Но, кроме этих зверей, пещерные люди встречали животных и поменьше. Среди них, вероятно, были постельные клопы и вши, и уж совершенно точно — пещерные кузнечики, о присутствии которых свидетельствует одно произведение первобытного искусства.

Пещеру, в которой оно было обнаружено, открыли трое мальчишек. В 1912 г. Макс Бегуан и два его брата, Жак и Луи, услыхали, что небольшой ручей, протекавший в их поместье во Французских Пиренеях, на одном участке уходит под землю. Их сосед, Франсуа Камель, предложил мальчикам проследить его подземный путь. Спустившись под землю, они переходили из одного пещерного зала в другой, пока дорогу им не преградили сталактиты. Это было фантастическое зрелище, но одновременно и конец дороги. Кто-то из мальчиков заметил небольшое отверстие среди сталактитов, расположенное у потолка одной из зал и достаточно широкое, чтобы они могли через него протиснуться. Проскользнув в эту дыру, Макс и его братья прошли по длинному проходу, а потом взобрались вверх по каменному «дымоходу» высотой в 40 футов. Здесь они обнаружили еще один зал размером с небольшую комнату, полный костей пещерного медведя. Там же были два прекрасно выполненных из глины горельефа, изображавшие бизонов.

Спустя два года мальчики открыли еще одну пещеру. В 1914 г. они отыскали отверстие в земле, расположенное на противоположной стороне холма. Спустившись в него, братья оказались в подземной полости длиной 800 м. Обследовав ее, они проползли через узкий туннель, в конце которого обнаружили еще один зал. Там их глазам предстало одно из величайших произведений пещерного искусства — изображение колдуна, получеловека-полузверя, украшенного оленьими рогами. На противоположной стене находился своего рода жертвенный алтарь из множества зубов, костей и кусочков угля, утыкающих глину под изображением льва.

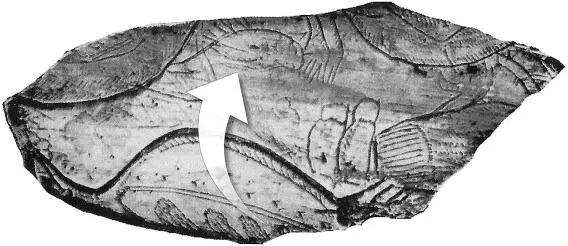

На одном из найденных в пещере (позднее названной в честь первооткрывателей Труа-Фрер, дословно «Три брата») фрагментов бизоньей кости оказалось необычайное изображение — пещерный сверчок из рода Troglophilus [163]. Это доказывает, что наши предки (или по крайней мере один из них) обращали внимание даже на таких животных. Контакт с этими насекомыми продолжается уже много тысячелетий, сначала в пещерах, потом в домах [164]. В своих подвалах и погребах люди создали условия, напоминающие пещерную среду, в которой кузнечики находят все необходимое для жизни. Мы стали соседствовать задолго до того, как начали заниматься сельским хозяйством. Но, несмотря на столь долгую историю наших взаимоотношений и на то, что эти насекомые порой достигают огромной численности, они остаются относительно малоисследованными. Я занимался их изучением, и для меня пещерные кузнечики стали живым воплощением того, как легко не заметить окружающих нас животных, особенно если они находятся прямо перед нашими глазами.

Илл. 7.1.Фрагмент бизоньей кости с гравировкой, явно изображающей пещерного кузнечика из рода Troglophilus . Находка обнаружена в пещере Труа-Фрер и представляет собой одно из редчайших изображений насекомого в пещерном искусстве. (Изображение сделано на основе оригинального рисунка Эми Авай-Барбер, опубликованного д-ром Альдемаро Ромеро в книге «Биология пещер: жизнь в темноте» (Cave Biology: Life in Darkness).)

Я заинтересовался этими насекомыми еще в студенческие годы, прочитав книгу о жуках Сью Хаббелл [165]. Не будучи профессиональным ученым, писательница содержала пещерных кузнечиков в террариумах. Хаббелл была очень терпеливым и любознательным наблюдателем, и этого оказалось вполне достаточно: она совершала одно открытие за другим. Некоторые ее наблюдения потрясли меня, но больше всего поразило то, сколько всего неизведанного оставалось после многих лет изучения кузнечиков. К примеру, никто не знает ответа на простейший вопрос: чем питаются эти насекомые?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ричард Коннифф - ДНК миллиардера [Естественная история богатых] [litres]](/books/1058091/richard-konniff-dnk-milliardera-estestvennaya-istor.webp)