Борис Жуков - Дарвинизм в XXI веке

- Название:Дарвинизм в XXI веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ACT, Corpus

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-112710-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Жуков - Дарвинизм в XXI веке краткое содержание

Дарвинизм в XXI веке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Когда заветная мечта вдруг сбывается, она часто разочаровывает. Вот и биологи-систематики поначалу встретили «молекулярную революцию» в штыки. Против нее было выдвинуто множество возражений, сводившихся в основном к тому, что системы, построенные по одному или немногим признакам, всегда в конечном счете оказывались чисто искусственными. На самом деле за этим стояла обида за свою науку, веками добывавшую по крупице знания, которые теперь молекулярные методы в одночасье обесценили, и страх перед дискредитацией традиционных методов исследования. Впрочем, злые языки поговаривали, что неприятие «классическими» зоологами и ботаниками молекулярной систематики определяется отсутствием у них доступа к технике, позволяющей сравнивать молекулярные «тексты», либо неумением на ней работать. И по мере преодоления этих двух трудностей сопротивление «молекулярной революции» должно естественным образом ослабевать.

Последний прогноз в целом оправдался: к 2010-м годам почти все специалисты-систематики уже смирились с непререкаемым авторитетом молекулярных методов и после публикации результатов очередной «молекулярной ревизии» какой-нибудь группы безропотно принимаются за переделку системы. Но бывают случаи, когда выводы молекулярщиков вызывают настоящий бунт — слишком уж абсурдными, ни с чем не сообразными они выглядят.

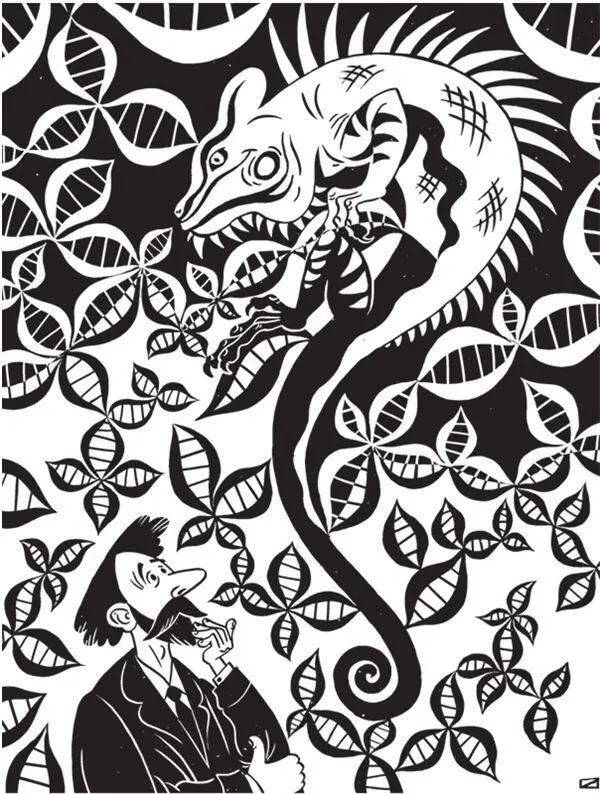

В 2012 году объектом ревизии стали рептилии — точнее, их наиболее многочисленный подкласс, чешуйчатые, куда относятся ящерицы и змеи. Группа молекулярных систематиков из Университета штата Нью-Йорк в Стони-Бруке попыталась разобраться в их родственных связях. Они проанализировали последовательности 44 генов у 161 вида, принадлежащего разным группам чешуйчатых. Получившееся родословное древо, как и следовало ожидать, сильно отличалось от того, что рисовали старые систематики, работавшие традиционными методами.

Особенно скандальным выглядело положение игуан и их родственников — агам и анолисов. В старой системе это была архаичная группа, располагавшаяся у самого основания общего ствола чешуйчатых. В новой — она заняла место одной из самых продвинутых. Причем «сестрами» этой группы оказались безногие ящерицы веретеницы, а «кузинами» — змеи, существа, максимально непохожие внешне на игуан.

Дело в том, что игуаны отличаются множеством архаичных черт: цельный (нераздвоенный) язык, слабо развитое обоняние (при относительно остром зрении), примитивная конструкция «подвески» челюсти к черепу и т. д. Эти черты были у древних предков чешуйчатых, но отсутствуют у большинства современных. Если верить молекулярной филогенетике, то выходит, что эволюция игуан повернула вспять и они заново приобрели целый комплекс предковых черт, причем относящихся к самым разным сторонам их облика и образа жизни. Либо, наоборот, у всех прочих ящериц (а также у всех змей) все эти слабо связанные друг с другом черты независимо эволюционировали в одну и ту же сторону. То и другое с точки зрения эволюционной теории представляется равно невероятным.

Впрочем, альтернатива выглядит еще невероятнее: если верна традиционная систематика, то придется допустить независимое возникновение множества одинаковых «опечаток» в десятках разных генов. Причем эти замены практически нейтральны (не влияют на работу гена и выживание организма), так что сходство наборов этих замен у игуан и веретениц невозможно объяснить параллельной эволюцией.

Таким образом, принятие любой из мыслимых логических возможностей ведет к абсурду. Так или иначе вопрос о соотношении разночтений в молекулярных текстах и родственных связей их обладателей оказался не таким простым и однозначным, каким он представлялся на заре молекулярной филогенетики. Тем не менее никакого более достоверного и убедительного способа установить родство тех или иных групп организмов пока никто не предложил, так что «молекулярная революция» в систематике продолжается.

Нас, впрочем, в данной главе интересует не то, кто прав в этом (и еще некоторых подобных) казусном случае. И даже не то, как следует в принципе подходить к подобным противоречиям. Для той проблемы, о которой мы говорим в этой главе, важно, что молекулярная филогенетика по самой своей природе означает массовое и регулярное сопоставление традиционных (сравнительно-анатомических, сравнительно эмбриологических и палеонтологических) данных с молекулярно-генетическими. И такие скандальные случаи, как с ревизией родственных связей чешуйчатых, в этом смысле наиболее продуктивны, так как недвусмысленно указывают на проблематичность связи между молекулярными событиями и макроэволюцией. Вынуждая исследователей — возможно, даже вопреки их первоначальным намерениям — заняться этой проблемой.

«Сравнительные анатомы наконец-то обрели ценнейшую, немыслимую ни в какие более ранние времена возможность: получить от молекулярных филогенетиков готовое эволюционное древо с уже установленным родством, а самим заниматься только своим делом — эволюцией органов и планов строения. Раньше такое было невозможно, потому что никаких независимых от сравнительной анатомии способов установления родства организмов просто не существовало. Любому сравнительному анатому приходилось одновременно строить и гипотезы об эволюции органов, и гипотезы о родстве, шаг за шагом проверяя одно по другому. Это было утомительно и часто заводило в тупики. Теперь же сравнительная анатомия получила возможность „эмансипироваться“ от филогенетики, став полностью самостоятельной наукой — как в додарвиновские времена, только на другом витке развития», — пишет морфолог и историк морфологии Сергей Ястребов.

Возможно, этот взгляд чересчур оптимистичен (во всяком случае, ни среди классических морфологов, ни среди молекулярщиков он не слишком популярен), но, как мне кажется, по крайней мере доля истины в нем есть. С другой стороны, сама логика развития молекулярной филогенетики неизбежно приведет ее к рассмотрению традиционных для морфологии проблем: как отличить сходства, унаследованные от общего предка, от сходств, возникших независимо (то есть гомологиюот аналогии), какие особенности строения и физиологии изменяются относительно легко, а какие консервативны, какие ограничения на дальнейшую эволюцию того или иного организма налагает его эволюционная история и современное строение, и т. п. А рассмотрение этих проблем в свете молекулярно-генетических данных наверняка не только принесет нам много новых и часто неожиданных знаний, но и прольет свет на соотношение макроэволюционных изменений с элементарными — молекулярными — механизмами эволюции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: