Тим Беркхед - Удивительный мир птиц. Легко ли быть птицей?

- Название:Удивительный мир птиц. Легко ли быть птицей?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-17468-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Тим Беркхед - Удивительный мир птиц. Легко ли быть птицей? краткое содержание

«Я попытался подвести итог тому, что мы знаем в настоящее время, и вместе с тем – тому, чего мы еще не знаем о чувствах птиц. Наши представления о сенсорных системах человека развиваются не по дням, а по часам, и если история что-нибудь да значит – а я в этом уверен, – тогда открытия, связанные с чувствами людей, неизбежно позволят нам предпринять подобные исследования для птиц. Кроме того, история со всей наглядностью свидетельствует, что наши открытия, относящиеся к птицам (и к другим животным), имеют колоссальное значение и для людей». (Тим Беркхед)

Удивительный мир птиц. Легко ли быть птицей? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

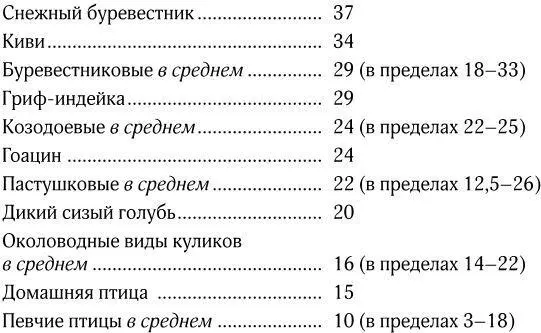

Вот несколько примеров в порядке убывания доли – чем выше цифра, тем больше относительный размер обонятельной луковицы:

В целом сравнительное исследование Банг и Кобба выявило двенадцатикратное различие в относительном размере обонятельной доли у разных видов птиц – от крохотной луковки у черношапочной гаички (певчей птицы) до массивной луковицы у снежного буревестника [225] Bang and Cobb (1968).

. Кроме того, исследователи полагали, что относительный размер этой луковицы отражает развитость обоняния, а связь между ними была официально подтверждена лишь в 1990-х годах, когда ученые продемонстрировали корреляцию между размером обонятельной луковицы и порогом восприятия запаха [226] Clark et al. (1993); см. также Balthazart and Schoffeniels (1979): в настоящее время преобладает мнение, что большая обонятельная луковица свидетельствует о хорошем обонянии, но маленькая луковица не обязательно означает обратное. Выяснить предстоит еще очень многое.

. Вот к какому общему заключению смогли прийти Банг и Кобб: «Наши исследования показали, что для киви, трубконосых морских птиц и по меньшей мере одного грифа обоняние играет первоочередную роль, а большинству околоводных, болотных птиц и, возможно, видам, пользующимся эхолокацией, обоняние приносит существенную пользу. У других видов оно, возможно, не имеет такого значения» [227] Bang and Cobb (1968).

.

Вдохновленный первыми статьями Банг, еще один американский ученый, Кеннет Стейгер, решил воспроизвести поведенческие эксперименты Одюбона. Анатомические свидетельства хорошо развитого обоняния у грифа-индейки выглядели убедительно, но тем не менее требовались факты, подтверждающие изменение поведения. Стейгер воодушевленно подошел к решению проблемы и разработал ряд масштабных полевых опытов, которые, помимо всего прочего, предполагали создание воздушной струи над замаскированными тушами животных (а также, в качестве контрольного варианта, над пустым местом), чтобы проверить ее воздействие на грифов-индеек. Эффект оказался впечатляющим. Птицы явно чуяли туши даже в том случае, когда не видели их. Случайный разговор с одним из сотрудников калифорнийской Union Oil Company привел к качественному прорыву в исследованиях и помог ученому определить, на какой именно компонент в запахе туш животных ориентируются грифы. Стейгеру рассказали, как в 1930-х годах в нефтяной компании заметили, что утечки из трубопроводов для природного газа привлекают грифов-индеек. Природный газ содержал этилмеркаптан (он же этантиол) – вещество с запахом тухлой капусты, также придающее неприятный запах дыханию и кишечным газам; его выделяет разлагающаяся органика, в том числе трупы животных. Компания Union Oil в больших количествах добавляла меркаптан в природный газ, чтобы быстрее обнаруживать утечки. Еще в 1930-х в компании знали, что у грифов-индеек прекрасный нюх, и действительно, когда Стейгер начал создавать воздушный поток с запахом меркаптана над калифорнийскими холмами, к этому месту стали слетаться грифы [228] Stager (1964); Bang and Cobb (1968). В настоящее время этилмеркаптан добавляют в бытовой газ с целью выявления утечек.

. Стейгер не только получил убедительные доказательства, что грифы-индейки находят пищу по запаху, но и выявил конкретное вещество, запах которого помогает им достичь этой цели.

Основополагающие анатомические исследования Банг, а также сравнительные исследования, которые она проводила вместе со Стэнли Коббом, измеряя обонятельные луковицы, произвели ошеломляющее впечатление. Но характер науки, стремящейся к сиюминутной истине, таков, что вскоре другие ученые взглянули на полученные результаты по-новому. Наука находится в постоянном движении, так что практически неизбежно новые озарения и технические средства должны были выявить изъяны в исследованиях Банг и Кобба. Собственно говоря, именно это и проделали сами Банг и Кобб, опираясь на данные исследований XIX века и совершенствуя их [229] Bang and Cobb (1968) на основании ранних исследований Bumm (1883) и Turner (1891).

. Исследования Банг и Кобба были во многих отношениях образцовыми. Они проводили замеры так тщательно, как только могли, наглядно представляли результаты, но вместе с тем признавали, что их оценка размеров обонятельной луковицы – просто показатель, и скромно надеялись, что «эти приблизительные соотношения укажут на их [обонятельных луковиц] сравнительную важность». Как мы уже видели, главный вывод исследователей заключался в том, что, помимо киви, трубконосых морских птиц (альбатросов и буревестников) и грифов-индеек, «большинство водных, болотных и околоводных птиц… пользуются обонянием».

В 1980-х годах в проведении сравнительных исследований были достигнуты значительные успехи. Два вооруженных новыми методами ученых из Оксфорда, Сью Хили и Тим Гилфорд, решили проверить результаты Банг и Кобба. Когда я спросил Сью, почему она решила, что сделать это стоит, она объяснила, что наряду с интересом к новым техническим средствам она сочла объяснение, которое Банг и Кобб дали варьированию размеров обонятельной луковицы, довольно туманным: «Полагаю, в те времена было гораздо труднее уточнить одну переменную в сравнительном анализе. Кроме того, я – «киви» [230] Киви – прозвище и самоназвание жителей и уроженцев Новой Зеландии, связанное с тем, что птица киви является национальным символом страны.

, а у киви поразительно большая доля головного мозга отдана обонянию, вдобавок он ведет ночной образ жизни, поэтому мне показалось, что стоит выяснить, играет ли ее деятельность какую-либо роль в остальных изменениях». И она многозначительно добавила: «Не устаю удивляться тому, как мало внимания уделяется роли обоняния в поведении птиц – не потому, что нашу статью должны были заметить, а потому, что, будучи однажды замеченным, обоняние кажется имеющим отношение к множеству действий птиц» [231] С. Хили – в частной беседе.

.

Для проверки были две основные причины. Во-первых, Банг и Кобб не приняли во внимание такое явление, как аллометрия – изменение относительных размеров органов при изменении размеров тела. Банг и Кобб по умолчанию подразумевали, что размеры головного мозга прямо пропорциональны размерам тела. Но это не так. У более крупных птиц сравнительно небольшой головной мозг – точно так же, как у взрослых людей мозг сравнительно меньше, чем у младенцев. Если относительный размер органов уменьшается вместе с размером тела, это явление называют отрицательной аллометрией. Хили и Гилфорд были озабочены тем, что результаты Банг и Кобба могут оказаться ошибочными ввиду пренебрежения тем фактом, что относительный размер мозга уменьшается вместе с размером тела [232] Методы сравнительных исследований с учетом аллометрии изложены в Harvey and Pagel (1991).

.

Интервал:

Закладка:

![Тим Беркхед - Самая совершенная вещь на свете [Внутри и снаружи птичьего яйца]](/books/1069359/tim-berkhed-samaya-sovershennaya-vech-na-svete-vnutr.webp)