Кирилл Еськов - Удивительная палеонтология. История земли и жизни на ней

- Название:Удивительная палеонтология. История земли и жизни на ней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кирилл Еськов - Удивительная палеонтология. История земли и жизни на ней краткое содержание

Синтезируя большое количество сведений из самых разных областей науки, автор книги, ученый-палеонтолог, создает целостную картину эволюции биосферы Земли.

Книга предназначается для всех, кому интересно побывать на «научной кухне», научиться понимать механизмы развития жизни и узнать, как менялась наша планета на протяжении миллиардов лет.

Удивительная палеонтология. История земли и жизни на ней - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Главная проблема, которую нам предстоит решать теперь, когда осуществлен настоящий выход на сушу, — это экономия воды. Возникает вопрос: как нам быть с кожей, доставшейся в наследство от амфибий — мягкой и влажной, богатой железами? Можно ее полностью заизолировать, создав на поверхности водонепроницаемый роговой слой, а можно лишь модифицировать, сохранив ее основные характеристики. Оба решения вполне реализуемы, и каждое из них влечет за собой целую цепь физиологических следствий.

Создав сухую кожу с роговым покрытием, мы сводим к минимуму потери влаги: организм становится практически независимым от внешних источников воды (как одетые в «пустынные скафандры» герои фантастического романа Ф. Херберта «Дюна»). Однако за удобство надо платить.

Во-первых, необходимо перестроить выделительную систему. Почки амфибий функционально не отличаются от рыбьих и предназначены для выведения из организма избытка воды (которую тот постоянно «насасывает» за счет осмоса из гипотонической внешней среды). Проблема удаления конечного продукта белкового обмена — весьма токсичной мочевины CO(NH 2) 2 — решается в этом случае элементарно: ее просто растворяют в водяном потоке, который так и так постоянно «течет сквозь организм». Иное дело, когда мы начинаем экономить воду, потребляя ее по минимуму. (Легко создать канализацию в населенном пункте, стоящем на реке. А что делать, если в твоем распоряжении лишь артезианский колодец?) Тогда «почки выведения» необходимо заменить на «почки сбережения», призванные выводить во внешнюю среду как можно меньше воды. При этом приходится менять конечный продукт белкового обмена с мочевины на менее токсичную мочевую кислоту, а этот дополнительный «технологический цикл» весьма энергоемок. [53] И у насекомых, пошедших по пути изоляции покровов и экономии воды, конечным продуктом белкового обмена также является мочевая кислота.

Во-вторых (и это даже более важно), сухая, лишенная желез кожа создает большие трудности с терморегуляцией; при жизни на суше, где обычны резкие температурные перепады, эта проблема — одна из важнейших. С голыми, ороговевшими покровами нелегко осуществлять и теплоизоляцию (в холод), и теплосброс (в жару). Вот почему для этой эволюционной линии путь к достижению гомойотермии(поддержанию постоянной, независимой от внешней среды температуры тела) если и не закрыт полностью, то очень сильно затруднен.

Отказавшись от экономии воды и оставив кожу железистой, не ороговевшей, мы получим много новых возможностей. Кожные железы можно превратить в волоски, выполняющие осязательные функции (а сделав эти волоски достаточно густыми, создать теплоизолирующий покров — шерсть), или в дополнительный орган выделения — потовые железы, которые являются еще и терморегулятором (пот, испаряясь, охлаждает поверхность тела), или в млечные (изменив состав их выделений),чтобы выкармливать с их помощью детенышей. В этой эволюционной линии с ее терморегуляторными возможностями появление гомойотермии просто напрашивается. Так оно и было на самом деле. Правда, по степени зависимости от источников воды эти существа не слишком превосходили амфибий, но ведь за все в этом мире приходится платить. А с другой стороны, раз уж внутренняя среда организма все равно будет существовать как бы в постоянном водяном токе, нет нужды радикально перестраивать почки на «водосберегающую технологию» и возиться со сменой конечного продукта азотного обмена!

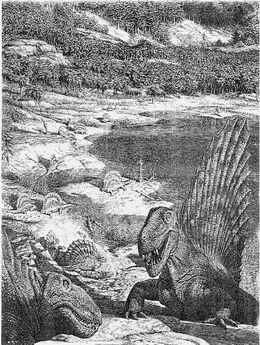

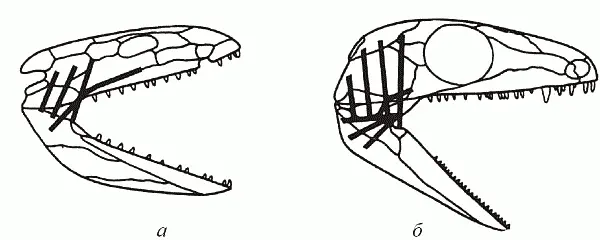

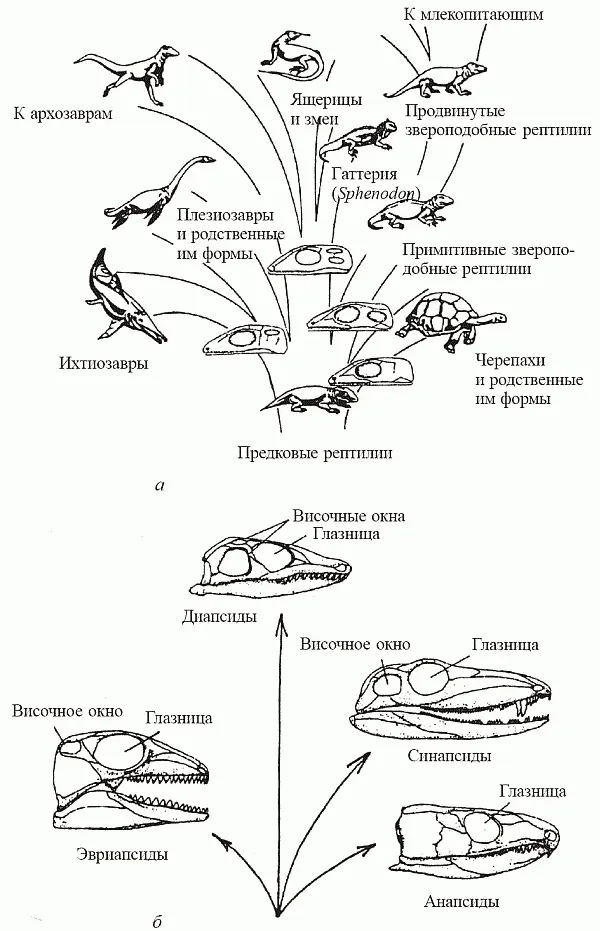

Что же это за «две эволюционные линии»? Традиционный взгляд на эволюцию рептилий — он и сегодня отражен во многих учебниках — предполагает, что от каких-то антракозавров (здесь часто называют сеймурию , имевшую уже рептилийное строение челюсти и грудной клетки, пригодной для реберного дыхания, но еще не расставшуюся с водой — личинки ее так и оставались «головастиками» с наружными жабрами) происходит некий гипотетический «общий предок пресмыкающихся», который обладает уже всем набором рептилийных признаков (водонепроницаемой кожей, почками сбережения и т.д.). От него-то и берут начало основные эволюционные ветви этого класса — анапсиды , синапсиды , диапсиды и эвриапсиды ; этим группам зачастую придают статус подклассов. Они выделены на основе того, каким способом в каждом из них трансформировался исходный стегальный(крышевидный) череп лабиринтодонтов (рис. 38). У анапсид (сюда относятся черепахи и ряд вымерших групп, например, парейазавры ) сохраняется исходный тип черепа — массивный, лишенный облегчающих конструкцию отверстий. У синапсид — «зверообразных ящеров» , чьи зубы были дифференцированы по форме и функциям ( пеликозавров и более продвинутых терапсид , которых традиционно считают предками млекопитающих), возникает одно височное окно, от краев которого отходят челюстные мышцы, и единственная скуловая дуга. У диапсид же возникают два височных окна и, соответственно, две скуловые дуги — верхняя и нижняя. К этой группе принадлежит большинство рептилий, как современных (ящерицы со змеями , гаттерии и крокодилы), так и вымерших (динозавры, птерозавры). К эвриапсидам относят несколько вымерших морских групп (ихтиозавры, плезиозавры и родственные им нотозавры, плакодонты ); их черепа имеют единственное височное окно, но образуется оно иным, чем у синапсид, образом. [54] Ряд исследователей считает эвриапсидный тип черепа лишь модификацией диапсидного, которую разные группы водных рептилий приобретали независимо. При таком понимании «эвриапсиды» становятся искусственной, сборной группой (вроде знакомых нам «семенных папоротников»).

Необходимо заметить, что черепа млекопитающих и птиц могут быть отнесены соответственно к синапсидному и диапсидному типам — что отражает происхождение этих высших тетрапод.

Однако еще в середине прошлого века Т. Гексли, друг и сподвижник Ч. Дарвина, провел анатомическое сравнение четырех классов тетрапод, чтобы установить, кто чьим предком является. Глубокое сходство птиц и рептилий уже в те времена не вызывало особых сомнений; когда говорят, что «птицы — всего лишь продвинутая и сильно специализированная группа рептилий», это, в общем и целом, соответствует истине. Гексли обратил внимание и на менее очевидное, но весьма существенное сходство млекопитающих ( маммалий ) с амфибиями. Это сходство он видел в строении кожи (мягкой и богатой железами) и почек, выделяющих мочевину (у рептилий с птицами почки выделяют мочевую кислоту), а также в наличии двух затылочных мыщелков, которыми череп сочленяется с позвоночником (у рептилий с птицами — один). Но самым серьезным оказались для Гексли различия в строении кровеносной системы: у амфибий имеются две дуги аорты — правая и левая, у рептилий и птиц сохраняется только правая дуга, а у млекопитающих — только левая. Значит, «вывести» маммальную кровеносную систему из рептилийной (где левая дуга уже редуцирована) принципиально невозможно. На этом основании он заключил, что предками млекопитающих не могут быть рептилии (по крайней мере, нынеживущие) и маммалии должны вести свое происхождение прямо от амфибий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: