Кирилл Еськов - Удивительная палеонтология. История земли и жизни на ней

- Название:Удивительная палеонтология. История земли и жизни на ней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кирилл Еськов - Удивительная палеонтология. История земли и жизни на ней краткое содержание

Синтезируя большое количество сведений из самых разных областей науки, автор книги, ученый-палеонтолог, создает целостную картину эволюции биосферы Земли.

Книга предназначается для всех, кому интересно побывать на «научной кухне», научиться понимать механизмы развития жизни и узнать, как менялась наша планета на протяжении миллиардов лет.

Удивительная палеонтология. История земли и жизни на ней - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако сейчас полагают, что продвинутые терапсиды гораздо более походили на млекопитающих: доказано, что они, в отличие от прочих рептилий, имели развитое обоняние, слюнные железы и жесткие «усы»- вибрѝссы — осязательные волоски на морде (это можно установить исходя из того, как проходили поверхностные кровеносные сосуды черепа), а также «маммальное» строение поясов конечностей (об этом чуть ниже). Это были довольно «башковитые» создания — их коэффициент цефализации(отношение веса мозга к весу тела) заметно выше, чем у современных им завроморфов. Предполагают, что по уровню метаболизма эти животные не уступали наиболее примитивным млекопитающим — однопроходным (утконос и ехидна). Судя по всему, высшие терапсиды откладывали яйца, а детенышей выкармливали выделениями специальных желез — в точности, как однопроходные. Они были, скорее всего, покрыты шерстью ( шерсть — это не что иное, как «расползшиеся» на всю поверхность тела и ставшие достаточно густыми осязательные вибрисы), а значит, являлись теплокровными: иначе зачем нужен теплоизолирующий покров? [57] О теплокровности высших терапсид может свидетельствовать и ряд косвенных признаков. В это время впервые появляются и подземные (роющие) животные, и ночные (с очень крупными глазами и бинокулярным зрением, как у лемура или совы), а такой образ жизни для пойкилотермного существа, нагревающегося «от солнышка», вряд ли возможен.

Именно в одной из групп высших терапсид — цинодонтов (рис. 40, д ) — в следующем, триасовом, периоде начался процесс, названный «параллельной маммализацией»(см. главу 11). Он, этот процесс, привел в конечном счете к возникновению настоящих млекопитающих.

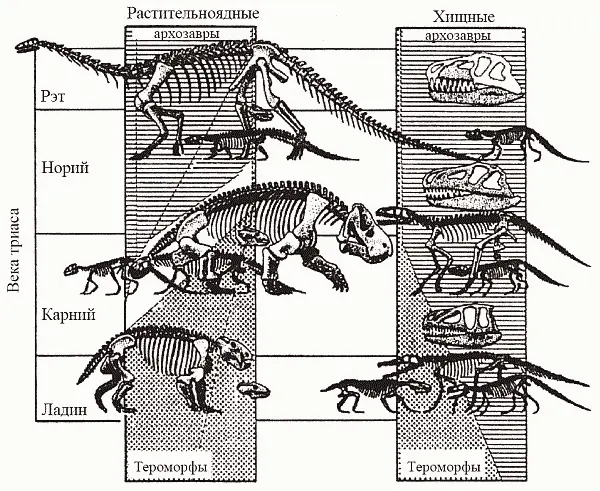

А что же другая, завроморфная, ветвь амниот? Они появились в том же позднем карбоне, что и тероморфы, но на протяжении всего палеозоя пребывали на вторых ролях. Правда, растительноядные анапсиды парейазавры (рис. 40, е ) стали заметным элементом позднепермских экосистем, но в целом группа занимала явно подчиненное положение… И вот в начале мезозоя завроморфы берут реванш — да какой! В триасе представители тероморфной линии оказываются вытесненными на глубокую перифирию эволюционной сцены, а их место занимают завроморфы-диапсиды (рис. 41); последние к тому же осваивают такие ниши, которые до сих пор амниотам даже не снились — море и воздушное пространство. Триасовый упадок тероморфов, совсем уж было подошедших к тому, чтобы превратиться в маммалий, и внезапный расцвет «настоящих ящеров» — одна из самых интригующих загадок палеонтологии. В. А. Красилов удачно назвал эту ситуацию «мезозойским зигзагом». Упрощенные объяснения типа «иссушения климата» смотрятся тут абсолютно неубедительными — хотя бы потому, что пермь была временем даже более аридным, чем триас…

В триасе возникает целый ряд морских групп, эвриапсид: дельфиноподобные ихтиозавры, более похожие на ластоногих плезиозавров (всем хорошо известны эласмозавры с очень длинной шеей и маленькой головой — «змея, продетая сквозь черепаху», но в юре существовали и короткошеие плиозавры с черепом длиной до 3 м), а также менее известные нотозавры и плакодонты, несколько похожие на тюленей (рис. 42, а – г ). Их появление в это время вполне логично следует из рептилийной физиологии. Говорят, что змея по вкусу больше всего похожа на цыпленка. Это чистая правда: у завроморфов (к коим принадлежат змеи) бòльшая часть мускулатуры представляет собой «белое мясо», как грудные мышцы курицы. Белая мускулатурабедна (по сравнению с красной) миоглобином и митохондриями, и энергоснабжение мышечных сокращений в ней достигается в основном за счет гликолитического(анаэробного) расщепления глюкозы до молочной кислоты. Для этой реакции не нужен кислород, а скорость ее мало зависит от температуры, что особенно важно для животного, не обладающего гомойотермией. Однако (мы скажем в который раз!) за любое преимущество надо платить. Накапливающаяся в результате гликолиза молочная кислота — метаболический яд, и буквально через 1–2 мин интенсивной работы белая мускулатура практически теряет способность к дальнейшим сокращениям; самопроизвольный распад молочной кислоты (и восстановление работоспособности) требует нескольких часов. Белые мышцы принципиально не годятся для продолжительной работы.

Что касается богатых миоглобином красных мышц, составляющих основу мускулатуры маммалий, то тут ситуация иная. Они содержат огромное количество митохондрий (собственно, они и придают этой ткани красный цвет), и в них молочная кислота — лишь промежуточный продукт, который затем в митохондриях «дожигается» кислородом до углекислого газа и воды с выделением огромного количества энергии. Казалось бы, выгодно во всех отношениях (так что непонятно, зачем вообще кто-то сохраняет белые мышцы) — ан нет: реакции кислородного дыхания требуют повышенной температуры среды. Мало того, что для этого еще нужно выработать гомойотермию, так потом еще почти весь прибыток энергии придется потратить на собственный обогрев! Не зря млекопитающее потребляет (в покое) примерно в 10 раз больше пищи, чем рептилия равного с ним веса — а пищу эту, между прочим, надо еще поймать… В общем, «мамы всякие нужны, мамы всякие важны»: белая мускулатура хорошо (и энергетически дешево) работает «на рывке», [58] Белые грудные мышцы куриных как раз и обеспечивают резкий энергичный взлет.

а красная — при длительных постоянных нагрузках; животное с белыми мышцами — хороший «спринтер», а с красными — «стайер».

Вернемся к появлению в триасе разнообразных морских рептилий (кстати, и амфибии-лабиринтодонты тогда же сделали попытку освоить море). Многие исследователи (например, Р. Кэрролл) полагают, что переход к водному образу жизни происходит у низших амниот особенно легко именно в силу низкой интенсивности их метаболизма, способности выдерживать недостаток кислорода (из-за использования анаэробных процессов для работы мышц) и низкой температуры тела (не выше, чем у окружающей воды). Иными словами, рептилии исходно предрасположены к обитанию в водной среде.

Судя по наблюдениям над современными морскими игуанами, передвижение и питание в воде не требует от них структурной или физиологической перестройки; более того, при водной локомоции метаболические затраты этих ящериц составляют лишь четверть от тех, что потребны для перемещения по суше (благо тело в воде ничего не весит — по закону Архимеда). [59] Картина из «Парка юрского периода» (тиранозавр, преследующий героев вплавь), видимо, вполне соответствует действительности.

Рептилии без проблем становятся вторичноводными всякий раз, когда жить в воде становится выгоднее с точки зрения обилия пищи и/или отсутствия врагов и конкурентов. Так, в юре возникли морские крокодилы (ноги их превратились в настоящие ласты, и имелся специальный хвостовой плавник, как у ихтиозавра), в раннем мелу — морские черепахи, близкие к нынеживущим, а в позднем мелу — мозазавры , исполинские (до 12 м длиной) морские ящерицы-вараны (рис. 42, д–е ).

Интервал:

Закладка: