Юрген Аппело - Agile-менеджмент. Лидерство и управление командами

- Название:Agile-менеджмент. Лидерство и управление командами

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-0937-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрген Аппело - Agile-менеджмент. Лидерство и управление командами краткое содержание

Цель этой книги – дать понять, как работают Agile-команды. В ней нет кейсов, простых решений и банальных советов. Чего в ней в избытке, так это интересных идей, результатов экспериментов и поводов для размышления. В ней есть то, что действительно необходимо современным менеджерам: понимание общих подходов, с помощью которых вы сможете создать собственные рецепты, соответствующие именно вашим потребностям.

Agile-менеджмент. Лидерство и управление командами - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Глава 15

Как улучшить всё

Разумный человек приспособляется к миру; неразумный пытается приспособить мир к себе. Поэтому прогресс всегда зависит от неразумных.

Джордж Бернард Шоу, драматург (1856–1950)Читая литературу, посвященную проблемам улучшения процессов или повышения качества, с неизбежностью наталкиваешься на те или иные модели. Вообще в этом бизнесе моделей такое множество, что меня не удивило бы появление модельного агентства. Большая часть выглядит весьма привлекательно на картинках. Однако при знакомстве с ними возникает впечатление, что им не хватает глубины.

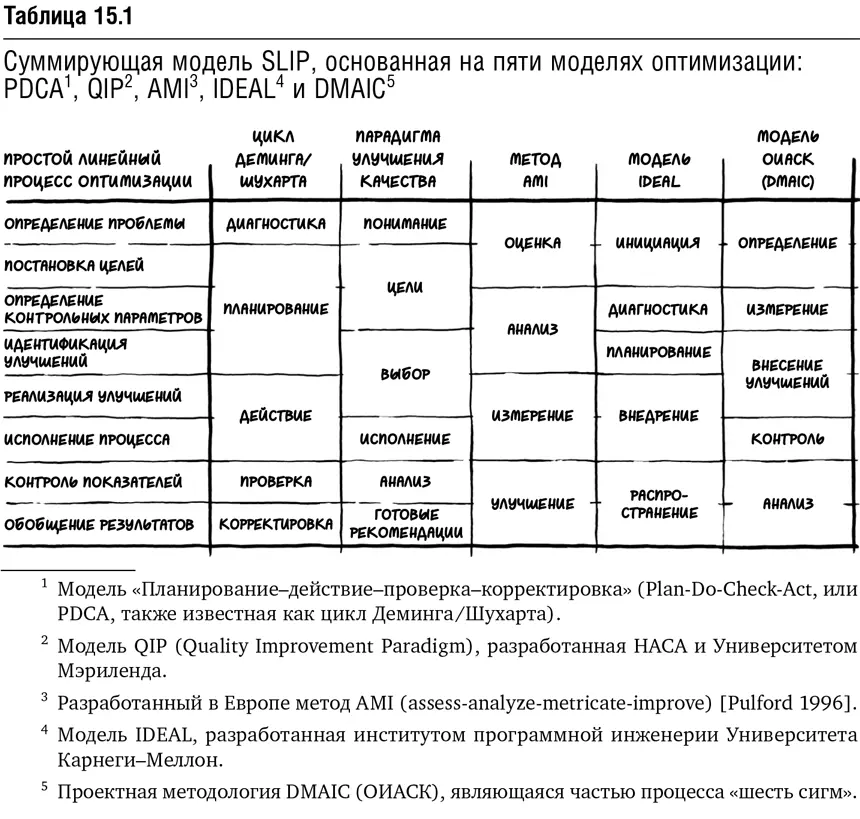

В таблице 15.1 в обобщенном виде показаны пять наиболее известных моделей улучшения. Я называю этот обобщенный процесс простым линейным процессом улучшения (SLIP, Simple Linear Improvement Process). Он предусматривает восемь этапов.

ПРИМЕЧАНИЕ: я сам составил приведенную здесь таблицу соответствий между распространенными моделями других авторов и моей собственной, поэтому она субъективна. У других сравнение этих моделей могло бы выглядеть иначе.

Вполне очевидно, что все эти модели имеют сходную логику, и в том виде, как это показано у меня, предполагают выполнение восьми этапов:

1. Мы анализируем текущую ситуацию и определяем, в чем состоит самая насущная проблема. (Например, мы толстеем.)

2. Формулируем цель, достижение которой поможет нам выбраться из данной проблемной ситуации. (Хотим похудеть на четыре килограмма.)

3. Выбираем показатель, по которому будем судить о том, удалось ли нам этой цели достичь. (Достаем с чердака старые весы.)

4. Определяем желательное улучшение в поведении, которое продвинет нас к поставленной цели. (Решаем делать пробежки и есть более здоровую пищу.)

5. Проводим внедрение, желательно в рамках небольшого контролируемого эксперимента. (Покупаем кулинарную книгу и кроссовки.)

6. Затем следует этап повседневного исполнения, результаты которого подвергаются измерениям. (Ежедневно бегаем и едим здоровую пищу.)

7. Проводим анализпроведенных измерений, чтобы узнать, наступили ли желаемые улучшения. (О боже, всего полкило за три недели?)

8. И наконец, в результате проведенного анализа у нас появляется новая информация – как о проблеме, так и об эффективности применяемого решения и используемых показателях. Эту информацию мы можем использовать при следующей итерации. (Внезапно выясняется, что старые весы все это время показывали неверный вес.)

Завершив этап 8, мы возвращаемся к этапу 1 – либо для того, чтобы убедиться, что проблема все еще существует (лишний вес никуда не делся), либо чтобы решить новую, более насущную проблему (купить новые весы).

Работая с такими моделями улучшений, люди исходят из неявной гипотезы, что каждая итерация, в принципе, должна улучшать текущее состояние системы. Намеренно или нет, все модели этого типа шаг за шагом прокладывают линейный маршрут по адаптивному ландшафту. При этом предполагается, что каждый шаг приводит к улучшению нашего положения в адаптивном ландшафте, повышая нашу приспособленность и уменьшая объем талии.

Линейные улучшения в сравнении с нелинейными

Адаптивные ландшафты далеко не всегда способствуют линейным изменениям. Осуществляя пошаговые улучшения, легко застрять в точке локального оптимума. Но как перейти из состояния, когда уже достигнута определенная эффективность, в состояние, где эта эффективность гораздо выше, если между этими точками сплошные овраги (см. рис. 15.1)?

Это стандартная проблема для многих программ улучшения. В результате возникают фразы вроде «шаг назад – два шага вперед» или «прежде чем станет лучше, временно будет хуже». Адаптивная прогулка сложной системы по адаптивному ландшафту не всегда проста. Стандартные процессные модели не принимают во внимание (по крайней мере в явном виде) тот факт, что множественные итерации, даже если они, по идее, должны способствовать движению в правильном направлении , могут сделать ситуацию только хуже . Хочется верить, что ненадолго.

Эта особенность изменений – отсутствие линейности – вторая причина, почему большинство методологий «управления изменениями» неэффективны. Неизбежные попытки втиснуть непредсказуемость в рамки линейных подходов оказывают разрушительное воздействие на управление жизненными циклами продуктов, циклы разработки систем и тому подобное. ‹…› Теория бизнеса переполнена моделями жизненных циклов продукта, большинство из которых не в состоянии описать нелинейную и непредсказуемую природу этих циклов, особенно в условиях, когда рынки, запросы потребителей, бизнес и экономика в целом постоянно усложняются [95].

Осуществлять линейные изменения относительно легко. Но что если высота, которую намеревается покорить команда, это всего лишь небольшой холм? Что если команда оказалась в низкорослых Арденнах на территории Бельгии вместо высоких Швейцарских Альп? Команды нуждаются не только в методиках пошаговых улучшений. Во многих ситуациях сначала нужно за пару радикальных прыжков преодолеть расстояние до самого горного хребта и лишь затем шаг за шагом постепенно добраться до вершины.

В книге «Как привести в действие процесс инноваций» [96]авторы отмечают, что бизнес может нуждаться не только в постепенных инновациях , но и в радикальных (Davila 2006: 51–55]. И тем не менее большая часть литературы по бережливым методологиям в основном проповедует кайдзен (постепенные улучшения) и почти не упоминает ситуации, когда необходимы принципы кайкаку (радикальное улучшение процессов) [Middleton, Sutton 2005: 31].

Таким образом, при возникновении проблемной ситуации вначале могут потребоваться радикальные улучшения (кайкаку) и лишь затем серия постепенных (кайдзен).

Как мы знаем, когда речь идет о непрерывном улучшений, имеются в виду процессы адаптации, прогнозирования и исследования . Адаптация по своей сути реактивна: она заключается в реагировании на изменения внешней среды. Прогнозирование проактивно: мы представляем в своем воображении наиболее оптимальную точку в адаптивном ландшафте и начинаем двигаться к ней. Исследование интерактивно: мы делаем что-либо в пробном режиме, чтобы выяснить, какой эффект получим на выходе. Однако мы делаем это не потому, что того требует внешняя среда или мы уже представили себе, как должны выглядеть оптимальные результаты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Павел Безручко - Практики регулярного менеджмента [Управление исполнением, управление командой] [litres]](/books/1075465/pavel-bezruchko-praktiki-regulyarnogo-menedzhmenta-u.webp)