Розалинд Краусс - Фотографическое: опыт теории расхождений

- Название:Фотографическое: опыт теории расхождений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Ад маргинем»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91103-191-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Розалинд Краусс - Фотографическое: опыт теории расхождений краткое содержание

Для искусствоведов, историков фотографии, всех, интересующихся теорией и практикой современного искусства.

Фотографическое: опыт теории расхождений - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Подобные размышления, присутствующие в «Карандаше природы» и не только там, я имела в виду, говоря выше о серьезных поисках некоторых первопроходцев фотографии. Они верили в присущую фотографическому следу умопостигаемость, опираясь, в свою очередь, на перечисленные мною понятия мысли XIX века – такие, как физиогномический след с его силой признака или способность света служить проводником незримого и проецировать его на явления. Но как бы тесно ни были связаны все эти понятия между собой, объединиться каким-то образом должны были также наука и спиритизм. И действительно, они не раз сочетались в рассматриваемый нами период, и союз их оставил богатое наследие. Именно из него, по моему мнению, вышло начальное представление о фотографии.

Однако при чем здесь Надар? Ведь он не принадлежал к поколению Тэлбота и Бальзака. «Первопроходцы фотографии» годились ему в отцы, а не в братья, и были его учителями. Судя по его воспоминаниям и фотографической практике, он едва ли разделял «метафизические» надежды на фотографию, глубоко осознавая ее характер следа и будучи убежден вместе с тем в ее психологической содержательности. Очевидно, что от спиритического прочтения фотографии Надар был далек – свидетельство тому не только его отношение к теории Бальзака, но и довольно необычное по тем временам нежелание иметь отношение к отрасли посмертного портрета. И все же, не признавая будущего за всеми этими домыслами, он некоторым образом признавал их реальность и пользовался ими в качестве темы: одним из считаных заказов на посмертный портрет, которые он исполнил, была фотография Виктора Гюго на смертном одре (а Гюго был нередким участником спиритических сеансов); сюжетом своей первой серии подземных фотографий он избрал парижские катакомбы, где уложенные штабелями скелеты с какой-то археологической тщательностью составили своеобразный архив смерти; наконец, в качестве особой дани уважения этой теме он начал свои мемуары с «теории призраков».

Критика того или иного представления вовсе не обязательно подразумевает его разрушение. Иногда, как в случае кантовских «Грез духовидца», она лишь преобразует это представление, смещая его для новой постановки под вопрос. Для Надара представление об умопостигаемом следе оставалось приемлемым в качестве эстетического (скорее, чем реального) базиса фотографии. Иначе говоря, способность фотографии запечатлевать явления вместе с их смыслом была возможным, но не обязательным условием ее существования.

Прекрасной иллюстрацией ранних устремлений Надара может послужить серия фотографий, сделанная еще в те времена, когда он работал вместе со своим братом, Адриеном Турнашоном.

4. Надар. Виктор Гюго на смертном одре. 23 мая 1885. Печать на соленой бумаге со стеклянного негатива. 16,5 × 12,5 см. Музей Орсе, Париж

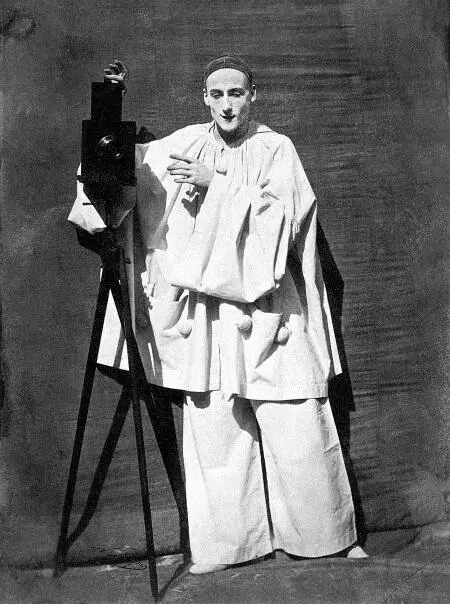

Под названием «Выразительные головы Пьеро» она была представлена в фотографическом отделе Всемирной выставки 1855 года и удостоилась там золотой медали. На фотографиях мы видим лицо мима Шарля Дебюро, демонстрирующего разные мимические выражения из своего репертуара: снимки преподносятся в качестве дублирующей фиксации физиологического следа, который создает своей игрой мим. Недавние работы привлекли внимание к завязавшимся в середине XIX века узам между физиогномикой и искусством пантомимы [28]. Так, Шанфлери в пьесах, писавшихся им для Дебюро, предусматривал возможность исполнения, которое объединяет физиологическую специфику следа, выявляющего характер, с насквозь штампованной жестикуляцией традиционного мима [29].

При этом очевидно, что воспроизведение физиогномического следа с помощью мимики сводится к его пропусканию через эстетический фильтр. Ведь мим, будучи актером, должен преобразовать автоматизм следа, его черты механического оттиска, в совокупность намеренных и управляемых жестов – в тот язык, который Малларме позднее назовет «письмом» [30].

Изображения Дебюро выявляют для нас тесную связь между эстетизацией следа, которую осуществляет мим, и похожей, причем в высшей степени сознательной, практикой фотографа. На одной из фотографий серии, подписанной Надаром-младшим (Адриен Турнашон), мы видим Дебюро с фотокамерой, изображающего съемку своего собственного портрета. Важную роль в этом снимке играет свет – форма «письма», свойственная фотографии. В самом деле, когда мим исполняет в этом изображении свою роль, по его фигуре разбегаются тени, составляющие подтекст, который одновременно воспринимается и прочитывается нами.

5. Адриен Турнашон. Пьеро-фотограф. 1854. Печать на соленой бумаге. 28,5 × 21 см. Музей Орсе, Париж

Во-первых, на уровне головы: лицо Дебюро, и так выбеленное гримом, еще сильнее уплощено резким освещением. В сочетании с четко очерченной глубокой тенью, зрительно отрывающей лицо от головы, этот эффект усиливает производимое им впечатление маски. В итоге эта поверхность, являющаяся частью головы, но, вопреки всему, способная действовать независимо (лицо-маска), образует место, где фотографический след приобретает качество знака. Чтобы создать средствами своей игры физиогномические следы, Дебюро нужно было не столько сыграть требуемую роль, сколько искусственно переработать свое лицо – например, поджатые губы, которыми он изображал скупость, – с помощью эфемерной жестикуляции, которая придает физиогномике плоть, «проговаривая» ее.

Во-вторых, белой поверхностью, вычерчиваемой тенями, становится и костюм Пьеро, тем самым создающий еще одну, вторую, систему следов, которые дублируют два ключевых для всего образа элемента: руку Пьеро, указывающую на фотокамеру, и саму камеру – одновременно субъект жестикуляции мима и запечатлевающий его объект. На поверхности, которую образует костюм, тени объединяют в общей визуальной субстанции условный язык жестов (указывающий палец) и технический механизм запечатления (фотокамера), будучи при этом простыми эфемерными следами. Но в конце концов поверхностью, на которой эти многочисленные следы не просто возникают, а фиксируются, оказывается поверхность самой фотографии.

Идея фотографического отпечатка как места назначения следа работает в этом снимке двумя способами и на двух различных уровнях артикуляции. Первый из этих уровней соответствует сюжету сцены, в некотором роде – сценарию фотографии. Второй уровень обнаруживается, когда мы задумываемся о роли падающих теней: это работа самого изображения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Лоуренс Краусс - Всё из ничего [litres]](/books/1082596/lourens-krauss-vse-iz-nichego-litres.webp)