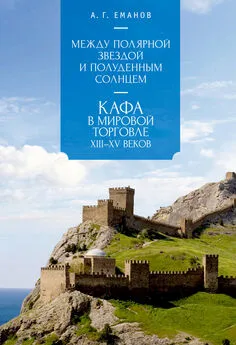

Александр Еманов - Между Полярной звездой и Полуденным Солнцем: Кафа в мировой торговле XIII–XV вв.

- Название:Между Полярной звездой и Полуденным Солнцем: Кафа в мировой торговле XIII–XV вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-907030-06-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Еманов - Между Полярной звездой и Полуденным Солнцем: Кафа в мировой торговле XIII–XV вв. краткое содержание

Между Полярной звездой и Полуденным Солнцем: Кафа в мировой торговле XIII–XV вв. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Предшествующие поколения исследователей [224]не располагали возможностями оценить потенциал купечества как самой Кафы, так и северных стран, ориентированных на обмен с этим городом, осознать размах и географию торговых операций.

Следует подчеркнуть, что сторона «варягов», как условное обозначение Севера, получила в XIII–XV вв. значительное расширение с явным смещением от Балтики в сторону Приполярного Урала и Сибири. Не случайно, Альберто Кампензе в 1522–1523 гг. приводил расстояния от Новгорода до Устюга, Печоры и вогульского Зауралья как давно освоенные [225]. При этом, Новгород, традиционный участник сообщений между «варягами» и «греками» предшествовавшего периода, отнюдь не устранился из этой сферы в XIII–XV вв., переориентировавшись на ближайшую Германию, как иногда полагают [226], но сохранил свою причастность к обмену между Севером и Югом, что находит свое подтверждение в поездках новгородских купцов в Кафу и через нее в Заморье [227]. В еще большей степени контакты Новгорода с Кафой подтверждаются одновременным появлением новгородской гривны , платежного средства в виде слитка серебра весом около 200 г [228], и кафского соммо [229], абсолютно паритетного гривне.

Помимо Новгорода в торговле на рассматриваемых путях участвовали купцы из Коломны и Ярославля, Можайска и Дмитрова, Переяславля и Великого Устюга [230], доходившие до Кафы и отплывавшие из ее порта в Царьград и Заморье. Но наибольшее значение приобрели Тверь, самый знаменитый представитель которой – Афанасий Никитин – оставил свидетельства о пребывании в Кафе [231], и Москва с ее «фрязскими» (иначе – итальянскими) и «сурожскими» (то есть из крымского города Сурожа, современного Судака) торговыми рядами, наполненными «кафимским» товаром [232], с ее крымской тарной керамикой и денежной единицей, эквивалентной кафской [233].

Движение товара с Севера, как позволяют заключить специальные исследования западнорусского, московского и кыпчацкого материала [234], могло осуществляться по нескольким направлениям: “via tartarica sive moldavica” («татарскому или молдавскому пути»), днепровскому, донскому и волжскому.

Однако, применяемый мною метод нумизматического топографирования позволяет внести определенные коррективы в сложившиеся представления. Прежде всего, «виа тартарика» служила не только горизонтальному обмену Запад – Восток [235], но и вертикальному, то есть обмену между северными и южными землями. Лежавшие к Северу земли Беларуси, Смоленщины и Прибалтики, входившие тогда в состав Великого княжества Литовского, несомненно, имели выход на «татарский путь» через Владимир Волынский и Каменец Подольский. Эта коммуникация находит отражение в особенностях денежного обращения этих областей, отличавшегося включениями акче и аспров Кафы, флоринов и венецианских дукатов, серебряных денариев Венеции и Южной Италии XIII–XV вв. [236]Еще более примечательно вторичное обращение в обозначенных землях кафских аспров, контрамаркированных штемпелем литовского князя, возможно, Витовта (1392–1430) [237].

«Виа тартарика» проходила через Львов, имевший стабильные связи с Кафой [238], Черновцы, Сучаву, Яссы; далее «татарская дорога» шла либо через Килию [239]в устье Дуная, либо через Монкастро [240], называвшийся еще Аккерманом (ныне Белгород на Днестре). И в Килии, и в Монкастро существовали генуэзские колонии во главе с консулами, которые поддерживали регулярное морское сообщение с Кафой. Эти связи подтверждаются как нотариальными актами [241], так и находками крымских и кафских монет в Дунайской дельте и в Белгороде Днестровском [242]; определенно, следствием подобных контактов выступает эмблема генуэзского официала и перстень-печать с гербом Лигурийской республики, найденные в археологических раскопках Белгородской экспедиции [243].

Днепровским путем пользовались торговые люди Новгородской и Псковской республик, Смоленска и Брянска. Одновременно к нему обращались купцы Московского княжества, несмотря на существование более короткого маршрута по Дону. Через Чернигов, округа которого отмечена находками аспров Кафы [244], он выходил на Киев; еврейская община этого центра выделялась прочными связями с иудеями Кафы [245]; свидетельством контактов между Киевом и Кафой выступают также находки кладов с генуэзскими и кафскими монетами [246]. Далее к югу этот путь шел на Черкассы, Таванский перевоз, потом либо – вниз по Днепру до Илличе (Олешье), где были генуэзский замок [247]и фондако, связанный морской коммуникацией с Кафой [248], либо – посуху на Перекоп и далее – через Карасу-Базар (Белогорск) и Солкат до Кафы. Этим маршрутом следовали товарищи Афанасия Никитина, доставившие записки о его путешествии в Москву [249], и «жидовин» Захарий Скарья, поставлявший московскому государю драгоценности, права которого охранялись «златопечатной грамотой» Ивана III (1462–1505) [250]. Этой, по словам Михалона Литвина, «древней, давно проложенной дорогой» [251]пользовались, отправляясь не только в Московию или Новгород, но и еще дальше – в Данию и Швецию.

Донской путь, при всем скепсисе некоторых ученых, преувеличивавших фактор татарского риска [252], был определяющим для торговой активности Москвы и самым коротким; для его преодоления требовалось 34–38 дней [253]. Он шел через Коломну, Рязань и Михайлов до Красивой Мечи, где купцы «клались в суда»; затем Доном спускались до Таны (Азов) и потом морем плыли до Кафы. Этим маршрутом в 1378 г. следовал небезызвестный Митяй, претендент на митрополичью кафедру; он «… поиде… с Москвы на Коломну, а с Коломны за Оку реку перевезеся к Рязани… и проидоша всю землю Рязанскую и приидоша в места Половечскаа, в пределы татарскиа и перешдше землю Татарскую, приидоша к морю Кафинскому и ту в корабль вседоша» [254]. Впрочем, разыгравшаяся морская стихия не позволила продолжить путешествие до тех пор, пока изнуренный Митяй не умер и, подобно принесенному в жертву Ионе, не был снесен с корабля и предан погребению. Дальнейшее плавание до Константинополя поставило во главе миссии Пимена, вместо Митяя рукоположенного в митрополиты, но не признанного Дмитрием Донским [255]. Известно, что он взял взаймы у генуэзцев Кафы 20000 соммо, потом долго выплачивавшихся московским князем в рублях [256]. В массариях Кафы сохранилась запись 1382 г. о выдаче денег на приобретение вина, фруктов, сладостей, сахара по случаю приема Пимена, возвращавшегося из византийской столицы в Москву уже в качестве митрополита [257]. Пережив княжескую опалу, в 1389 г. он вновь прошел донским путем, а затем морем из «Кафинского лимена» до Константинополя [258], добиваясь восстановления митрополичьего сана. Не выплаченный к тому времени долг вызвал инцидент с итальянцами: «… въкладшеся въ корабль на устьи Дону под Оваком (Азаком – А.Е., современный Азов). И отступихом в море и бысть о полнощи кораблю стоящу на якорц и нъкотори оклеветаша ны в градъ и догнаша ны фрагове (итальянцы – А.Е.) въ сандалцехъ (на судах – А.Е.), и наскакаша корабль…» [259].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Руж - Зов Полярной звезды [litres]](/books/1057722/aleksandr-ruzh-zov-polyarnoj-zvezdy-litres.webp)